木版画とは

浮世絵について

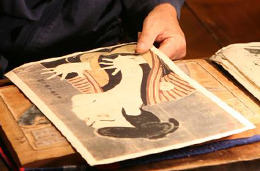

浮世絵の場合は絵師は死んじゃっていないですから彫師が色分けまでします。原画を見ると何色使っているのか完全に分かりますからね。 同じ黒でもわざと分けたりするんですよ。これは頭だけで三色使ってるんです。

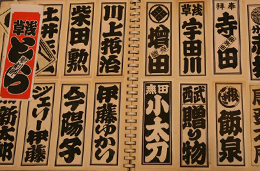

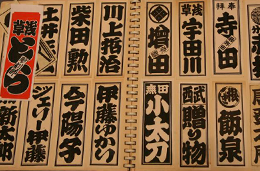

千社札について

木版画彫刻師になるまで、そしてその仕事

木版画彫刻師になられたきっかけをお聞かせ下さい。

最初から彫師になろうと思った訳じゃないんですよ。勉強もあまり好きではなかったし、とにかく家にいると百姓やらされるでしょう。次男坊だし、やだなあと思って。とにかく東京に行こうと思っていたんです。それに、親戚のおじさんが東京の亀戸(江東区)で彫師をやっていたので、先ずは、おじさんのところに行って何ヶ月か遊んでたんですよ。ふらふら見学してたら、おじさんに「用がないのならお前、仕事やってみないか」って言われて、それから始めたんです。だから一人前になるまで年数は掛かりましたよ。

一人前になられたのは何歳頃ですか。

石井さんのお仕事について教えて下さい。

メインはあくまで伝統版画です。年賀状の時期になると美術館なんかで彫り方と刷り方を教えに行ったりもします。こっちのほうは同じ版画でも創作版画っていうんですけどね。

木版画について

伝統的な木版画の彫り方を教えて下さい。

図案を裏返しにして、板に糊で貼り、下絵を剥いで薄くしてから上面を彫っていくんですよ。小刀で線を全部出してから、今度は丸鑿(のみ)で周りを取っていく。すぐそばを玄翁(げんのう)で叩くんですけどね。叩いても机が向こう行かないように足でも抑えてるんです。だから足も手も使ってるんですけどね。次に平鑿(のみ)で要らないところを削って、最後の仕上げで鑿(のみ)で整えていきます。これらが一連の作業です。

版画の種類によって製作方法は違いますか。

同じです。やり方も道具も全く同じ。ただ呼び方が伝統とか創作とかって言うだけで。だから摺ったもの見たら、どれが伝統でどれが創作だか分からないと思いますよ。ただ浮世絵は見たら分かりますね。

浮世絵は、何色を使うのですか。

5、6枚の板で、すべての色を大体納めてますが、摺師は最高で30色ぐらいまでは色を出します。ぼかしで色を入れるんです。

完成した版木で何枚刷れるのですか。

売れるからって1回に400枚、500枚と一気に摺ったら版が使い物にならなくなりますね。大体100か200枚で止めるでしょう。何ヶ月か置いて、完全に乾燥させて、また100枚200枚を刷るんですね。延べだと何千枚と刷れるんじゃないですかね。

同じ版画でも関東と関西では作風が違いますか。

江戸の浮世絵は、色をきっちりと決めるんです。例えば、花の表現を見れば、関東・関西のどちらの仕上げなのかすぐに分かりますよ。関西の方が、摺り方がうまいんですよ。花のふわっとした感じがね。バレンの当て方が違うんです。そこで差がつくんですよ。彫り方は浮世絵に限っては、摺りの技術よりは差がないと思いますけどね。親方によって全然違うんですよ。今でも同業者は10人前後はいるんですけども、集まってみると教わった親方によって皆違います。道具も作り方も多少違うんです。研ぎ方も違うんです。

作品に、彫り師や摺り師のお名前は入るんですか。

滅多に入らない。彫師と摺師は職人ですからね。絵師の場合は入りますよ。絵師は先生ですからね。だけど、浮世絵師で有名な歌川広重は一点だか二点、自身の名を入れた作品もあるんですよ。多分、広重は描いた人に気に入られていたか、習作の為に名を入れてもらえたんじゃないでしょうかね。版元も絵の中には入れないです。(主に欄の外側に表記)彫師と摺師もここに入れてくれる場合があります。「江戸百景」を初めて復刻した時はみんな名前入れてくれたんですよ。

道具について

石井さんがお使いの道具について教えて下さい。

今使っているのは彫刻刀。小刀とも言いますけどね。これ1本でだいたい七割は上がっちゃうんですよ。線は全部彫れちゃうから。最後に鑿(のみ)で三、四割。道具は少ないんですよ。丸鑿(のみ)は三本。平鑿(のみ)は2本。これしかない。これと小刀1本。それとさらい鑿(のみ)が7、8本はありますね。

道具はご自分でつくられるのですか。

この鑿(のみ)も、最初にきちっとした物を買ってきたんですけど、自分で研いで形をわざと変えてるんですよ。よく見ると刃先が丸くなっているのもあるでしょ。私の場合は、丸みをつけないと彫る時に角がひっかかるんですよ。全部の鑿(のみ)に少し丸みがついてるんです。

照明に使われているフラスコは昔から使われているのですか。

私は小僧時代からやってます。電気でやってる人もあるけども。電気だと熱いんですよ。でもフラスコを通すと全然熱くないですよ。筆で自分らも書きますからね。字を書いたりする時に筆が全然乾かない。あとフラスコを通すとどの方向に小刀を使っても手の影が出ないんですよ。そういう点、これは便利ですよ。だから今は彫師は皆さん使っているんじゃないですか。摺師は裸電球を下げてるだけで使わないですけどね。

伝統的な分業形態について

江戸時代から分業の形態は変わりましたか。

今でもそれは全く同じです。版元が彫師のところに原稿を持ってきます。私はこれを彫り終えて、原稿をつけて摺師に渡す。摺師は原稿を見て色をつけて摺って版元に返す。完成した版画は版元が売り買いしています。

現在、版元は幾人おられますか。

東京では5、6軒しかないじゃないですかね。ちゃんとした大きい版元はそんなにないですよ。関西にもあるんですけどね。うちの親方がやってる時はもっとあったかもしれない。その代わり彫ってる方も減ってますからね。その頃は彫師は20人、30人はいたんですけどもね。今は10人は欠けるでしょう。10人前後。関西でも同じくらいだと思うんですよ。

千社札を作りたい時はどのように注文すれば良いのですか。

摺師にまず相談しますね。普通は大きな版元がやってる訳じゃないから。摺り屋さんと相談して図案をこういうのにしたいと決めてからうちに来ますね。文字一色の人は、直にこっちに持ってきて彫って下さいということもあります。

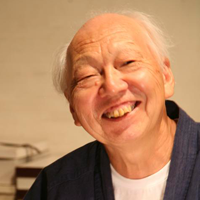

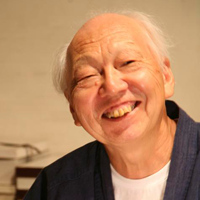

石井寅男さん

浮世絵の版木には桜が使われる。

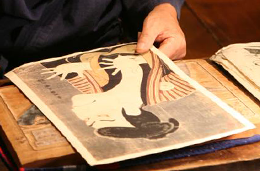

石井さんが手がけた葛飾北斎『諸国瀧廻り』復刻版画

木版画とは

木版画とは、木版を用いて刷った絵画のこと。江戸時代に入ると、浮世絵の登場とともに木版画は急速な発達を遂げました。絵師、彫師(ほりし)、摺師(すりし)という分業形態もこの時代に生まれました。

浮世絵について

浮世絵の場合は絵師は死んじゃっていないですから彫師が色分けまでします。原画を見ると何色使っているのか完全に分かりますからね。 同じ黒でもわざと分けたりするんですよ。これは頭だけで三色使ってるんです。

色が違っても、木版の離れている場所は同じ版で摺れるようになっています。だから浮世絵は5、6枚の版の中で、最高で30色ぐらいまで納めています。「江戸百景」は、それくらいは使っています。

千社札について

千社札は信仰のためだから、お参りに行って山門の裏とか見えない所に貼ってくるわけです。ふ糊で貼ってるから剥がれたら後が残らないけど、今はシールができたでしょ。シールだとなかなか粘着物が剥がれないから困るということで、禁止になっちゃったんですね。また、神社仏閣に貼ってあるのは、全部白黒の千社札なんですよ。色のついている札は遊びなんです。愛好家のなかには10万〜20万円も版代にかける方もいるんですよ。