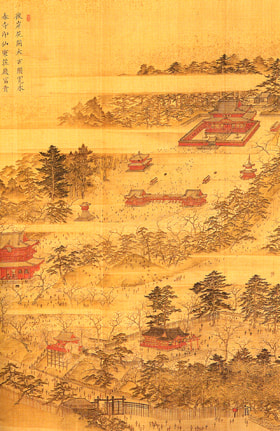

歌川広重「名所江戸百景 下谷広小路」

寛永寺の門前町でもあった下谷には大店が建ち並び、下谷広小路(現上野広小路)界隈のにぎわいや声が聞こえるようです。

Q:こういうたとえ方は非常に失礼なんですが、不忍池なんか見立てで作られて、こちらには清水の舞台があってというかたちで見ると、昔のレジャーランドとでもいいますか、そういう形で想定されているという感じがしたのですが。

浦井:そうですね。レジャーランドという言い方が良いかは別として、天海はやはりそこまで考えていたと思います。公の寺としての設備はそれでいいのだけれども、そうではなく、一般の人がいつでも来られる場所、遊楽の地ですね、今で言えばレジャーランド。そういったものを作りたい。ですからそれには山城だとか近江の国にあるそういう名所(などころ)を江戸に移す、比叡山ののっている山城と近江の名所を持ってくるんだ、というところですね。ですから、京都の方広寺の大仏様を移して今のところに建てる。祇園堂は今の八坂神社から祇園様を迎えて、今の精養軒のところに祇園堂を建てる。

Q:いろいろな仏様とか神様が混在しているということですか。

そうです。混在させて、今の我々でしたら二時間半もあれば京都に行ってしまうわけですが、当時は普通に行ったら15日、急いで行って12日くらいかかるんですね。しかも幕府は当時簡単に庶民を行かせてませんから、金比羅山とか伊勢神宮とか簡単に行けるようなってくるのは江戸の後半になってからですから、当時庶民が勝手に15日もかけて京都にお参りするということは不可能なわけですから、話には聞いているけど、行ったことはない、といったもののミニチュアとか写しを江戸に集める、ということによって、当時の人にとっては上野に行くと京都にお参りできるんだよ、という感覚を天海は頭の中に描いたのだろう、というのが僕の考えです。

Q:そういう考えからこの地が名所になる由縁であったということですか。

浦井:ですから、浅草と並んで上野が急速に名所化してくるということは、そこなんですね。天海の偉いところはですね、単に建物を移してきただけでなく、環境整備もやっているんですよ。吉野から桜を持ってきて植える。不忍池を放生池にしてそこに紅白の蓮を植える。それから、今の国際子ども図書館の通りはもみじを植えるんですよ。ですから江戸時代、あそこは錦小路と呼ばれていたんですね。

Q:桜は当初からあったのでしょうか。

桜というのは天海の発想です。そこに林羅山が共鳴して、林羅山が今の西郷さんのあたりに桜峰塾という自分の塾をつくりますから、そこに桜を植えたのは林羅山ですが、その他の場所に植えたのは天海なんですね。

Q:その頃から桜の名所としてあった。

天海と林羅山が作ったのだと思います。あとは寒椿を植えるとか、今の噴水のあたりには赤松を植えるとか。四季にわたって庶民が訪れる場所というのを天海は目的にしたのだと思います。春は桜があり、夏は蓮。秋には紅葉、冬には寒椿、梅。徳川さんの祈願寺だけど、庶民が自由に立ち入れる場所、いわば名所といいますか、そういうことを天海は考えていたのだと思います。

そういうふうに考えないと、清水観音堂の解体修理でもわかったのですが、牛梁という一番大きな梁に生木が使われているのですね。材も何種類もの木材が使われている。普通あれくらいの建物ですと、檜とか欅でつくるわけですね。

Q:じゃあ、急ごしらえということだったのでしょうか。

天海が自費で作ったという記録がありますから。お金がないということですね。秀忠が建てることを決めて、家光の時に寛永寺は発足するんですが、その後、家光は寛永寺ただひとつの建物も建てていない。その後の家綱、綱吉の代まで建っていない。なぜ、それまで建たなかったのか、というと結局幕府の方針に反したことを天海さんがやったからだろう、ということなんですね。

Q:歴史を見てみますと、山主3代目から皇子が呼ばれてくるということですが。

初代は天海ですよね。2代目が公海という花山院さんの息子で、3代目のときに天海のかねてからの願いだった山主に皇子を迎えたい、という願いだったんですが、彼が死ぬまでは実現しなかったんですね。ところが公海のお弟子さんに守澄法親王という、御水尾天皇の第三皇子が1654年に寛永寺の第三代目の山主になってはいってくるんですね。ずっと15代目まで天皇のお子さん、ないしは養子が寛永寺のご住職になられる。

Q:これは現在も続いているのですか。

現在は続いてません。明治元年にのちの北白川宮能久親王という台湾で戦争で亡くなられた方が、明治政府によって強制的に還俗させられて以降は法親王ではなくなってしまうわけです。

Q:輪王寺には菊の御紋がついているということですが。

それは宮様が十六菊の御紋でしたので。

Q:けれども、輪王寺は寺院ですね。

明治16年になって、輪王寺宮という宮様がいなくなったわけですが、輪王寺という名前を寺として復興したい、という願いを上野と日光が出すんですよ。それが天皇家の許可を経て、日光山と東叡山に輪王寺という門跡寺院が二ヶ寺できる訳ですね。それは正式の許可ですから菊の御紋を使っています。

Q:それは神社の扱いだったのですか。

それははありません。最初から寺ですね。日光は満願寺というお寺、今の輪王寺さんが神主さんを使って東照宮をお守りしています。

歌川広重「名所江戸百景 下谷広小路」

寛永寺の門前町でもあった下谷には大店が建ち並び、下谷広小路(現上野広小路)界隈のにぎわいや声が聞こえるようです。