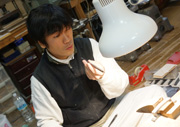

赤塚 顯

除了主要制作眼鏡之外,同時也制作其他的裝飾品。

工作室

關于玳瑁

江戶時代的玳瑁

象牙是不會劣化的,用久了還會産生光澤。作品上刻著雕刻師名字的一般是具有名家名品價值的,但在玳瑁工藝這一行業中,基本上沒有什麽名家,但最近的一些制品中開始出現刻上制作人名字的現象了,從前基本上是誰制作的根本沒有人在意,也不具備當作古玩來收藏的價值。像那些放在那裏不摸不碰,作爲擺設的東西或許多少有一些價值,但玳瑁工藝品用過之後是會逐漸劣化的,當然也有人覺得這正是它的可貴之處。

在成爲江戶玳瑁師以前

請介紹一下您是如何成爲玳瑁師的好嗎。

關于江戶玳瑁

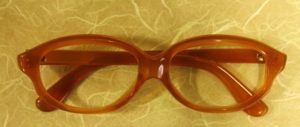

主要制作一些什麽樣的作品呢。

從上一代開始就以制作眼鏡爲主,另外修理的工作也不少。

江戶和其他地方上的産品之間有什麽區別嗎。

現在沒有什麽區別了,從前或許有過。江戶時代制作玳瑁制品的地區,從現在來說分東京、長崎和大阪這三大産地。長崎地區生産的主要是外國人買去當禮品的,箱子盒子類的産品有寶石盒和硯台盒及其他不少擺設類的東西。東京地區主要制作花魁(注:日本江戶時代的藝妓或遊女歌舞伎的頭牌)頭上使用的簪子和眼鏡。至于大阪分類不是那麽明確,現在好像制作梳子類用品吧,就是理發店裏面使用的那種梳子,也可能因爲大阪是個港口吧,當時的玳瑁材料都是經長崎運過去的。如今大阪還有幾家在做這個,和從前比已經少多了。

請介紹一下制作程序好嗎。

制作眼鏡的時候,先是做出眼鏡片的形狀。訂貨的時候批發商會拿來尺寸數據。用塑料薄板根據鏡片作出紙樣,鼻子和兩側的部分,然後用直棒作出上半部分和下半部分。做好之後沿著紙樣用線鋸切割材料。這時據出的材料是薄厚不均的,要用幾層材料粘起來把它補平才行。要作出所需的厚度,得先制作一些用作補充材料的配件,粘合的時用的是水、熱和壓力,不用膠類的東西。用板子夾緊壓它,在往一起連接的時候要先看底材,一邊透著光看,一邊考慮哪些地方怎樣做和顔色如何搭配。這個階段非常重要,需要格外小心避免造成浪費。

把直棒從正中間斷開,然後做彎處理,加溫後做彎和鏡框連接起來。這樣連接起來後就是眼鏡的形狀了,然後安上鼻托。一副眼鏡就這樣完成了。

制作流程中最需要技術的是哪個環節呢。

還是在最初的選材階段吧。用什麽樣的材料如何去組合,要看這個人的感覺了。對稍微有些不足的地方用什麽去填補也很重要。選材階段可直接影響到最後的成品效果。選完材料之後,制作就像是流水作業了,不管由誰來做結果都不會有什麽太大的區別。做成之後是這個樣子的,但在開始階段卻每回都不太一樣。上次用3層材料合在一起就夠了,這回卻必須要用5層,有時又是4層,每回的制作模式都不一樣。使用的材料也不盡相同,最終要想都做成一模一樣的東西是比較困難的。

要做成一樣的厚度很難嗎。

厚度只是一方面,顔色更重要。如何才能做出想要的顔色,清一色的黃色是價值最高的,叠加的層數多了整體會變暗,一變暗就貶值了,這是比較難的地方,如果認爲只要用好材料就會做出好東西,那是不正確的。用好材料能作出好東西是理所當然的,但是如何巧妙的運用材料,才是至關重要的。

您還做過什麽比較特殊的作品嗎。

關于工具

請介紹一下使用的工具好嗎。

左邊是雁木锉,其旁邊是收尾和粘合時使用的刮刀

您使用的這個工作台叫什麽。

有沒有從上一代那裏繼承下來的工具呢。

全部都是,幾乎沒有什麽新工具。做玳瑁工藝的機械化的程度比較高,但是,不用手也不行,粘合的工序是使用不了機械的。或許這正是限制了批量生産的原因吧。

手工技巧是非常重要的吧。

是啊,不看顔色不行,因爲是要把幾層材料貼在一起,只要厚度能弄合適了就行的話利用機械化到也不是不可以,但要將數層貼在一起還得能作出漂亮的顔色的話,不用眼睛親自判斷是做不出來的。首先要自己要親自制作材料底材。把材料准備好,加工制作才剛剛開始,因此要做到批量生産是不太現實的。現在使用的工具與江戶時代使用的工具相比幾乎沒有什麽變化,從古代的文獻資料上看,畫上畫的工具幾乎和現在的一樣。桶裏放著鐵鉗,有鐵板,看著幾乎完全一樣,使用的锉刀恐怕也是相同的,有一本書叫做《玳瑁龜圖說》,裏面刊登著所有的制作玳瑁的工具。在研磨的時候,古代是摸上糙葉樹的葉子或吐上唾液後去磨的,唾液帶堿性據說比較適合。玳瑁本身沒有光澤,沾上水後會有光感。運用這個原理在表面做上一層薄薄的膜,磨的話就是爲了做出這層薄膜的。

作爲一位手工藝人您對江戶玳瑁寄予了什麽樣的期待呢

作爲一名手工藝人是什麽地方讓您覺得比較有成就感呢。

從前玳瑁工藝也曾經是分工制作的,現在從頭到尾全部都是由一個人來完成的,從這一點上來說或許可以稱得上是有成就感的地方吧。雖然很不容易,但只要有材料在手,自己就能把它從零開始全部作出來。

現在已經沒有什麽人想成爲玳瑁工藝師了,也許是因爲華盛頓條約的限制,但決不完全是因爲這個。我是因爲從小看著做這個長大的,靠這一行也能維持生活,只是希望不要因爲華盛頓條約的限制就使這一行慢慢消失。

請談一談您想對江戶玳瑁的想法。

赤塚 顯

除了主要制作眼鏡之外,同時也制作其他的裝飾品。

工作室

關于玳瑁

玳瑁是一種龜甲材料,由于華盛頓條約(1994年(平成6)公布)禁止了玳瑁的進口,玳瑁師們都是靠手頭存留的一些材料來完成制作。由于玳瑁的品質如果不好是不能用來做裝飾品的,只能做成標本。

江戶時代的玳瑁

店內陳設著江戶時代制作的發笄(簪子)和梳子

象牙是不會劣化的,用久了還會産生光澤。作品上刻著雕刻師名字的一般是具有名家名品價值的,但在玳瑁工藝這一行業中,基本上沒有什麽名家,但最近的一些制品中開始出現刻上制作人名字的現象了,從前基本上是誰制作的根本沒有人在意,也不具備當作古玩來收藏的價值。像那些放在那裏不摸不碰,作爲擺設的東西或許多少有一些價值,但玳瑁工藝品用過之後是會逐漸劣化的,當然也有人覺得這正是它的可貴之處。