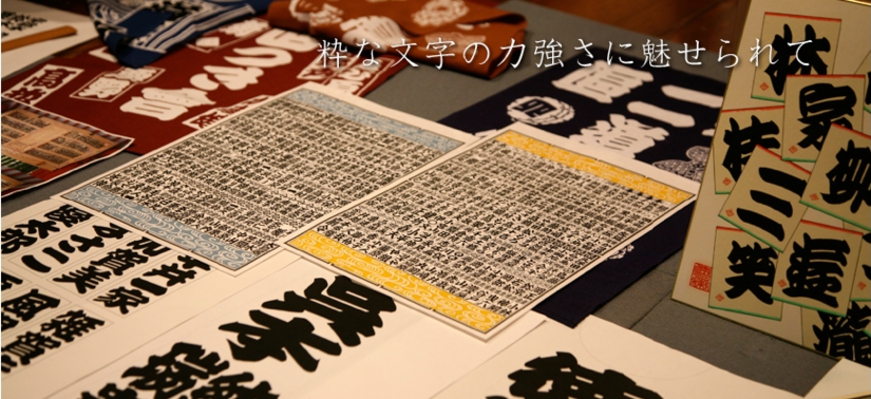

江戸文字とは

江戸文字の魅力とは

右)『合羽橋奈可”瀬(永瀬)』と書かれた大招木の看板

江戸文字の書家になるまで

江戸文字の書家になるきっかけをお聞かせ下さい。

中央区湊町生まれ台東区松葉町(現・松が谷)育ちで、小さい頃から色々な場所・場面で江戸文字を見ていたんです。神社仏閣に納められた札や祭伴纏の文字、それを自分で書けたらいいなと漠然と思っていました。ある雑誌に橘流寄席文字家元の橘右近師匠が教室を開いていると記事が載っていて、直ぐに問い合わせたんです。そこで私の師となる橘右橘師匠の教室に入会して、寄席文字を学びました。千社札も好きでしたので東都納札睦(納札 橘連)にも在籍させていただき、沢山の会員さんとの交流から様々な古い札の江戸文字を間近でみる機会が増え、ますます自分で書いてみたいと思うようになりました。

橘右橘師匠の教室に通われたのは何歳ごろですか。

1994年4月に入会しました。29才の時です。今が46才ですから17年になります。

どの程度の修業期間でしたか。教室に通われていた時のお仕事は何をされていたのですか。

江戸文字の書家として

お仕事柄、落語等を聞きに行く機会は多いのですか。また噺家さんから依頼されるお仕事等はあるのですか。

聞きに行ったりもします。文字だけを習うのでは無く、その世界(寄席・千社)に身をおいて歴史や文化を学んで、肌で感じてこそ活きてくる文字だと教わりました。縁あって上野鈴本演芸場さんのチラシ・チケット・パンフレット等の印刷物を仕上げております。落語会の裏方として入る時は、めくりを書いたり、当日の演目を即興で書いたりもします。その演目を携帯で撮影する人もいるんですよ。

「江戸文字を入れて(使って)ください」と、注文されるお仕事は、他にどのような物を手掛けていらっしゃるのですか。

木製看板店より、大招木・小招木・奉納額等に彫る個人名や企業名を書きます。手拭いや浴衣に使う為の町会名や同好会名を書いたりもします。伴纒(はんてん)の代紋もデザインしますよ。扇子の地紙に直接書いて仕立ててもらったりと、色々な物に表現しています。出来上がる製品の原寸大で書き上げますので、縮小を掛けて文字が潰れてしまうような事はありません。

お弟子さんはとられているのですか。

東都納札睦について

東都納札睦とは、どのような会なのでしょうか。

江戸時代に生まれ、明治・大正時代に発展し流行した、題名納札の頃から続く、千社札の交換会のひとつで、110年余を数える最古の納札会です。題名納札とは、自我の名入り札を神社仏閣に納める(貼る)ことで、その間は神仏に「おこもり」していただき、あらゆる功徳をいただこうという、民間信仰を表現した行為を言います。今日では、上野御徒町にある『徳大寺・摩利支天』に於いて、年4回開催され、趣味人のサロンの場として盛会しています。

一枚の千社札ができるまでには、どのような工程があるのでしょうか。

書家や絵師が版下を書いて、それを桜の版木に移して彫師が一色一版づつ彫り、摺師が和紙に摺り重ねて色を入れていく木版画です。浮世絵と同じ手法で出来上がります。

印刷された物との違いや特長は、どのようなところでしょうか。

道具について

筆は何種類ぐらいお持ちで、主に使われるのは何本ぐらいなのですか。

大きさや文字によって7〜8種類の筆を使い分けています。試しに購入してはみたが、書いてみると腰が弱くて書きにくかったり、同じ種類でも、毛先がばらけてしまい使えなかった筆や、書き続けて寿命を迎えてしまった筆も捨てるのが忍びないので、全ての筆をとってあります。100本近くはあると思います。使いやすく育てた筆は10本あるかないかです。

それぞれの文字を書く際には、書き方など違いはあるのですか。

永瀬博久さん

文化探訪の文字を書いて頂きました。(向かって右が寄席文字、左が江戸文字)

江戸文字とは

江戸後期、公文書などを書く際に必要とされた、御家流の文字の影響を受けつつ発展し派生していった書体と言われています。現在では、大きく分けると歌舞伎の外題などに使われる『勘亭流文字』、相撲の番付などに使われる『角力文字』、寄席で使われる『寄席文字』、千社札(せんしゃふだ)などに多く用いられている『(狭義の)江戸文字』があり、これらの文字を総称して『(広義の)江戸文字』と呼ばれています。

江戸文字の魅力とは

右)『合羽橋奈可”瀬(永瀬)』と書かれた大招木の看板

昔の活字が今はフォントとなり、パソコン上でレタリングされた様々な文字がある中で、やはり手で書いた文字の力強さと言うか、目に飛び込んでくるような印象があります。使われる文字が輝く場面、歌舞伎には勘亭流文字があり、相撲には角力文字、落語には寄席文字と、江戸庶民文化より生まれ大衆の中で発展した様々な文字の表現方法に魅力を感じています。