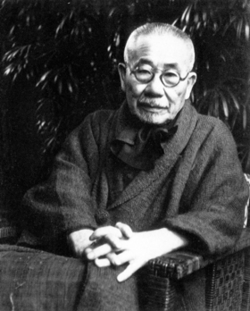

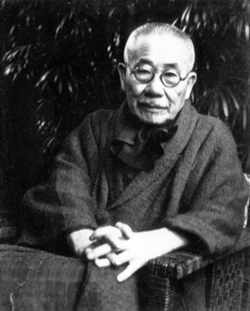

朝仓文夫(1883-1964)

朝仓文夫于1883年(明治16)出生在大分县,在兄弟11人中排行第5, 10岁时成为朝仓家的养子。1902年(明治35)借助当时活跃的雕塑家也是他的亲哥哥渡边长男来到东京发展,并考入了东京美术学校(现东京艺术大学)雕刻系选科,在上学期间创作的海军省三海将的铜像《仁礼景范中将像》获得了1等奖,从此作为新锐雕刻家开始崭露头角。他在升入研究科的同时,在天王寺町开办了自己的工作室致力于培养后进人才。1910年(明治43)他发表了《墓守》,在第10届文展中只有34岁的他被选为最年轻的审查员,从此确定了其雕塑家的地位。他还创作了《大隈重信像》《滝廉太郎像》《双叶山关》等很多优秀作品。(照片出自图录《朝仓雕塑馆》)

艺术家的匠心独具,在住宅的细部散发着光彩。

工作室面向庭园的窗户,采用在圆实木柱子上镶嵌铁质的玻璃窗框。工作室玄关的墙裙贴着木贼(别名节骨草),楼梯扶手和柱子采用磨光圆实木。这栋三层建筑虽然在外观上是混凝土结构,外墙还涂成黑色,但是室内采用这样的装饰效果,使其充满了木造建筑特有的亲和氛围。正像朝仓自己所说的那样,为了不让住宅里面感觉到这是水泥造的所以在室内装修时特意做了一番考虑,比如弥补因为工作室需要设置升降台而采用的混凝土结构的外观,室内采用了木材和竹材等增加了亲和感,如此细致的创意,充满了室内的各个地方。工作室楼玄关的楣窗采用整根圆竹子拼成的格架,玄关左手的壁龛是沿着墙壁的曲面将竹子弯曲制作而成的,与玄关相接的厅内的墙裙也采用竹子贴面。通往2层的台阶,采用天然的弯曲圆实木,踢脚也贴的是竹子。这样独具匠心的采用竹子和圆实木的装饰方式在雕塑馆里的各个地方随处可见。

朝仓雕塑馆建成后历经70余年的不凡岁月,老朽化程度日趋显著,在2007年(平成19)进行的耐震调查中确认了建筑中木结构部分没有达到耐震标准。另外,雕塑馆建成后经历过几度改修,许多地方的规格样式也偏离了朝仓的最初意向。所以这次保存修复工程为了提高雕塑馆本身的文物价值,对于老化部分的修理、增加抗震强度的同时,着重恢复博物馆建造初期的最能够反映朝仓文夫的创造意向的昭和30年代后半时期的样子。因为在昭和30年代(二十世纪五十年代)后期,朝仓文夫的晚年时期的建筑和庭园可以作为其艺术生涯中的最终形式。

工作室

面向庭园的窗户采用的是铁质窗框,夹在木柱子之间,地面用的是镶木拼花木地板,墙壁采用丝绵装饰,这些都营造出柔和的室内空间。在工作室的墙面与隔断的拐角处采用曲线的原因,据说是考虑到在观看雕塑的时候,为了不让背景中出现纵向的线条。工作室是利用北面、南面的窗户以及面向中庭的窗户采取得自然光。

书房

书房内三面墙都是书柜,里面摆放著很多的藏书。书房里保留著雕塑馆在建造之初设置的照明形式,曾被后人们改换了的工作室的照明,也是模仿书房这里的照明样式进行修复还原的。

素心之屋

素心就是不虚伪不装饰的心的意思。在这些到处凝聚着细致的创意的房间里,素心之屋是一间拥有朴素娴静风情的房间。

朝仓文夫(1883-1964)

朝仓文夫于1883年(明治16)出生在大分县,在兄弟11人中排行第5, 10岁时成为朝仓家的养子。1902年(明治35)借助当时活跃的雕塑家也是他的亲哥哥渡边长男来到东京发展,并考入了东京美术学校(现东京艺术大学)雕刻系选科,在上学期间创作的海军省三海将的铜像《仁礼景范中将像》获得了1等奖,从此作为新锐雕刻家开始崭露头角。他在升入研究科的同时,在天王寺町开办了自己的工作室致力于培养后进人才。1910年(明治43)他发表了《墓守》,在第10届文展中只有34岁的他被选为最年轻的审查员,从此确定了其雕塑家的地位。他还创作了《大隈重信像》《滝廉太郎像》《双叶山关》等很多优秀作品。(照片出自图录《朝仓雕塑馆》)