国際子ども図書館開館に向けたリニューアル

Q: 国際子ども図書館として開館される際にどのようにリニューアルされたのでしょうか。

建築家の安藤忠雄先生と日建設計さんがリニューアルについて知恵を絞って下さって、ガラスの箱で建物を覆うような形を考えて下さいました。

旧帝国図書館の建物は、現在の耐震基準を満たしていないことから、免震のため色々と措置を施さなければならなくなりました。建物の下に免震装置を入れる工法、レトロフィット工法と呼ばれていますが、そういった免震装置も施されています。まず平成12年(2000)に以上の改修が行われました。

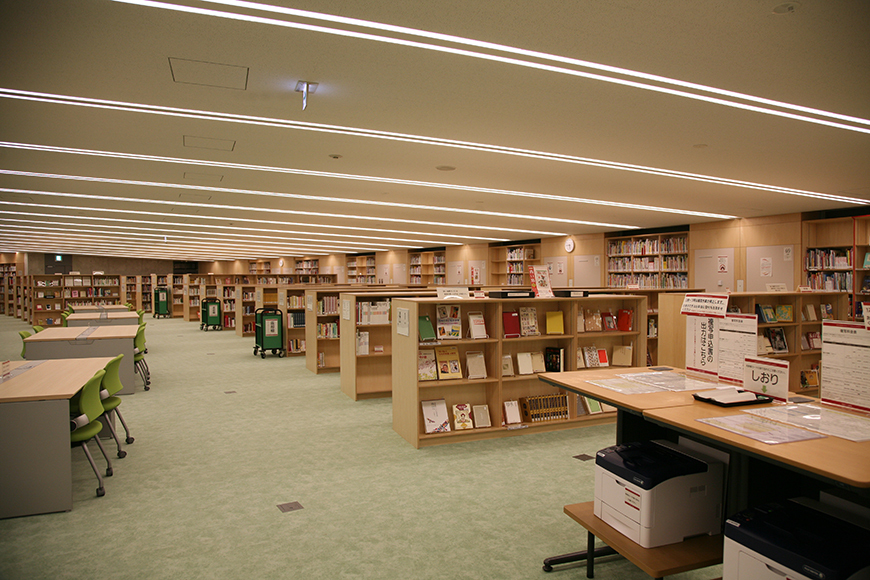

次にこの建物だけでは手狭になってきましたので、アーチ棟と呼んでいるアーチ型をした新館を、平成27年(2015)に建てて頂きました。

国際子ども図書館の役割

Q: 国際子ども図書館の役割をお聞かせ下さい。

読書活動推進を支援することが使命となっています。読書は、子どもたちが将来生きて行くための色々な力を身につける基礎となり、また人生の喜びでもありますので、多くの子どもに読書の喜びを知ってもらいたいと考えておりまして、そのための活動を支援しております。

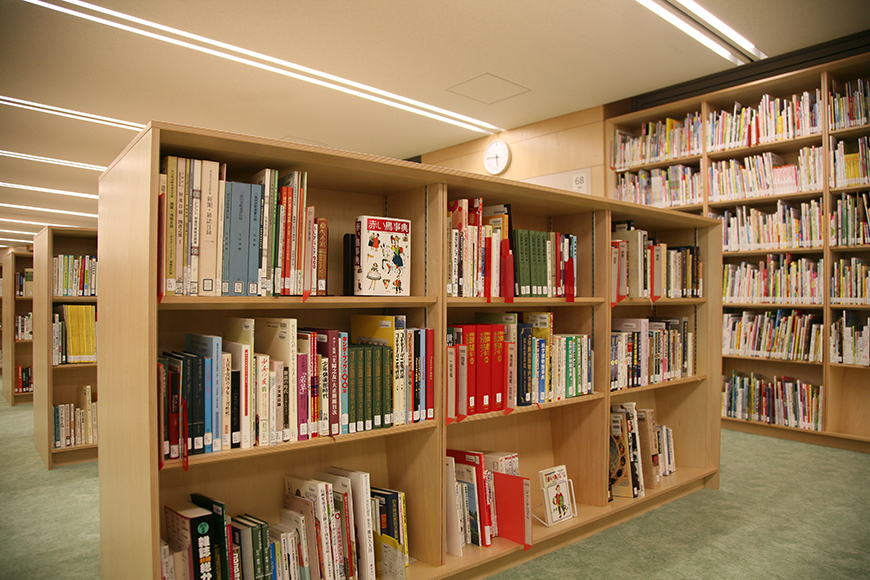

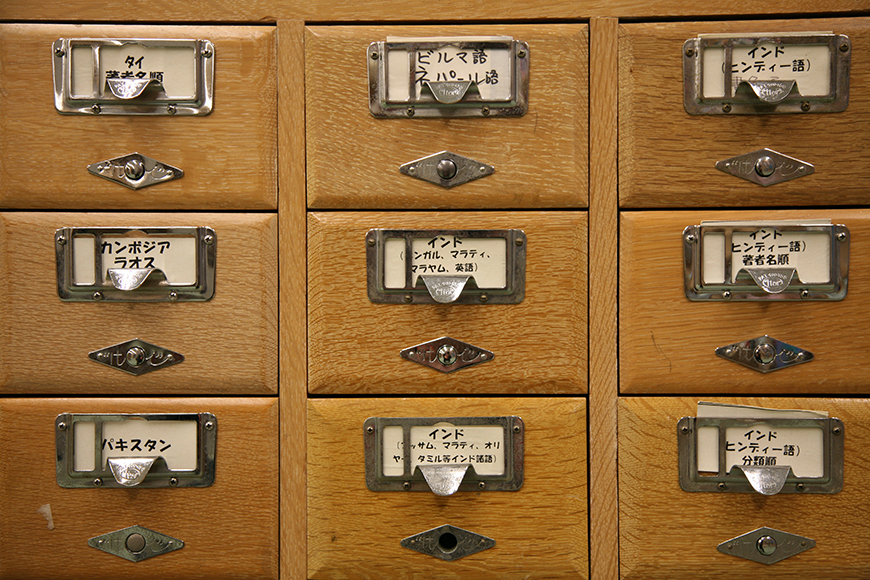

特に各地の公共図書館や学校図書館との役割分担と言いますか、国立図書館として果たさなければならないこととは何かという点も視野に入れて、大きく3つの柱を役割として考えております。ひとつは国立の児童書の専門図書館であるということです。国内外の児童書を広く収集しまして、特に国内の資料は国立国会図書館の納本制度により全て入って来ますので、これらを収集し保存し、必要とされる方々に提供しています。さらにそれに基づいた調査研究をしたり、あるいは外部の専門家の方々と連携して講演会やシンポジウム、あるいは研修等も実施しております。これらの活動は、子どもたちへ直接サービスをするのではなく、子どもに本を手渡す活動をされている大人の方と我々は言っているのですが、学校の先生や公共図書館の司書の方、あるいは児童文学者の方、そして当然のことですが、子どもの保護者の方も含めて大人をまず支援するものです。子どもに本を手渡す大人へのサービスを通じて、間接的に全国の子どもにサービスが行き渡ればと願って行っています。

もうひとつは、子どもへの直接のサービスとして、おはなし会等を行っています。近年では、中学・高校生向けのサービスにも力を入れなくてはならないと考えております。最近の調査では特に高校生の読書離れが深刻とも言われておりますので、どのようにして読書の楽しみを知って頂くか、あるいは図書館の使い方を知って頂くかということを課題として図書館の調べ物を体験してもらうプログラム等を始めたところです。まだ試行錯誤しながらですが、力を入れております。

国際子ども図書館の役割はもうひとつありまして、これは特色でもあるのですが、児童書のミュージアム機能も有しています。レンガ棟の3階に「本のミュージアム」を設けていて、年に4回程度の企画展を開催しております。今年(2018)は、1918年創刊の児童雑誌『赤い鳥』の百周年に当たりますので、記念展示会を開催しています。また「児童書ギャラリー」という部屋では、児童書の常設展も行っていまして、日本の児童書・絵本の歴史がわかるような展示をしています。このような展示を通じて、児童書の魅力を幅広い方々にも知って頂ければと願っております。

Q: 『赤い鳥』の復刻も手掛けられているのでしょうか。

国際子ども図書館では、復刻作業は行っておりませんが、古い資料の現物を数多く所蔵しておりますから、展示会ではオリジナルの現物も多くお見せするという形です。

Q: 国立の児童図書館は他にもあるのでしょうか。

日本は国際子ども図書館のみです。海外では、国立の児童書の図書館や、国立でなくてもナショナルセンターとして位置付けられた児童書の専門図書館が、先進国を中心に数多くあります。例えば有名なのは、ドイツのミュンヘンの国際児童図書館ですが、これは国際子ども図書館をつくる時にもモデルになったものです。この図書館は、ドイツの連邦政府とバイエルン州、そしてミュンヘン市が共同で資金を提供して運営されています。この図書館でも、子どもたちへの直接のサービスはもちろんですが、調査研究や、子どもたちに本を手渡す大人を支援するためのサービスにも力を入れていて、研究者も数多くここに集まっています。

アメリカの議会図書館にも児童書のセンターがございまして、ここは直接子どもたちにはサービスしていないのですが、児童書に関する情報を収集して国内だけでなく世界の児童書に携わっている大人に専門的な知見や資料を提供したりしています。

他機関との連携

Q: 国内の地方の施設や団体とも連携されているのでしょうか。

地方というわけではなく、東京にある団体が主となってしまうのかもしれないのですが、外部との連携は重視していまして、児童書の関係の団体ですとか、あるいは専門家の方々と連携を密にして、出来る限り普段からお付き合いして教えて頂いたり、講演会等も共同で開催しております。また、他機関で開催されている勉強会等にも参加させて頂き交流しております。

Q: 海外とも連携されているのですか。

そのとおりです。「国際」子ども図書館という名称のとおり、外国との連携は非常に重視していまして、様々な機関と協力関係を結んでおります。海外の児童書の専門図書館から専門家に来て頂いて講演会を開いたりもしています。先ほどのミュンヘンの国際児童図書館の館長さんにも、今年(2018)の初めに講演して頂きました。他には、世界的な国際児童図書評議会(IBBY)という団体がございまして、世界中の多くの児童図書館関係者や児童文学者等が参加しているのですが、この団体との連携協力も大切にしています。IBBYでは隔年の大会で国際アンデルセン賞という有名な賞を授与しており、今年は日本人の角野栄子(かどの えいこ)さんが受賞されましたが、このIBBYの大会にも毎回出席するようにしています。

Q: こちらの所蔵冊数はどれ程になるのでしょうか。

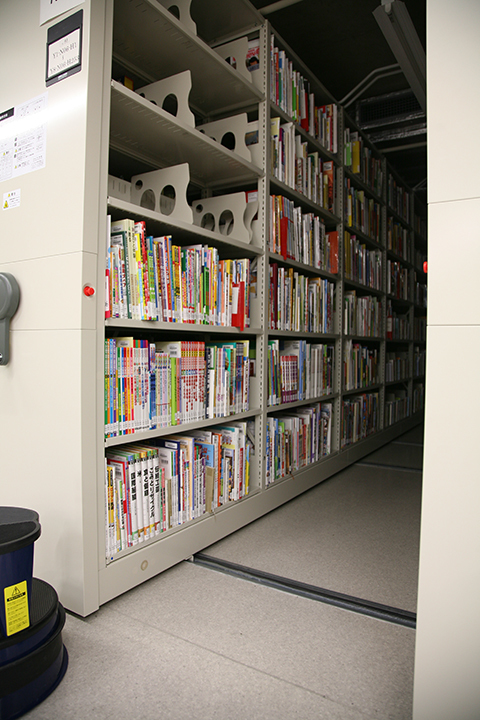

書籍は40万点、その他のCDやDVD等も含めると、60万点程になります。(右段に続く)

Q: 来館される方はどのような方でしょうか。

子ども図書館なのですが、先ほど申し上げたように子どもたちに本を手渡す大人をまず支援しようという目的がありますので、アンケートの結果ですと、意外に40代の方がもっとも多くて2割程おられます。

Q: 指導者の方が多いという事でしょうか。

研究者の方、学校の司書や先生等ですね。そのような方々が多いのではないかと思います。次は10代の方で17%程です。9歳以下の、いわゆる子どもたちは15%程でしょうか。

Q: 開館時間はどのようになっていますか。

9時半から17時までですが、月曜が休館日で、祝日でない限り土曜日、日曜日は開館しております。月に1回、資料の整理のために第3水曜日は休館にさせて頂いておりますが、土曜日、日曜日は開館して、子どもさんが親御さんと来やすいようにしております。

Q: 上野公園に来園された流れで立ち寄られる方が多いのでしょうか。

両方ですね。最初からここが目的で来館される方も大勢いらっしゃいますし、上野公園に来られて散策しているうちに建物を見て、これはなんだろうと興味を持って下さって訪れる方もおられます。最近は、外国人の観光客の方も結構多くおられます。

Q: 海外の方への知名度は高いのでしょうか。

こういう組織があることを当初からご存知の方はあまり多くはいらっしゃらないと思いますが、建物を見て素敵な建築なのでなんだろうと思ってお訪ね下さるようで、そういった方が割と来て下さっています。

Q: 海外からの来館者も増やしていきたいとお考えですか。

はい。ぜひお出で頂ければと思います。国際子ども図書館と名乗っておりますので、国際交流の観点からも幅広くお出で頂きたいと思っております。

Q: 最後に、一言お話し頂けますか。

ここは子どもだけでなく大人へのサービスも重視しているとお話ししましたが、子どもへ提供されて長年生き残ってきた本は大人の方が読んでも絶対に面白いのですね。そういった児童書の魅力をできる限り多くの皆さんに知って頂きたいなと思います。子どもの頃にきちんと本を読んできた方は、そのあとも人生を豊かにする術を自然に身に着けることが出来るのではないかと思っています。

広報の取組にも最近は力を入れておりまして、幅広くこの組織を知っていただきたいと思っております。建物についても大変素晴らしい建築を引き継いでおりますので、その魅力もぜひ知って頂いて、これを契機に国際子ども図書館という組織に興味を持って頂ければと願っております。

また、近年では特に中学・高校生向けのサービスが重要だとも言われておりますので、国際子ども図書館も出来る限り、貢献出来ればと考えています。これからも皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。