国際子ども図書館長の寺倉憲一さん

国際子ども図書館長の寺倉憲一さんにお話しを伺いました。(取材 : 2018年10月)

国際子ども図書館設立の経緯

Q:国際子ども図書館の設立の経緯についてお話し頂けますか。

寺倉 : 元々ここは明治39年(1906)に帝国図書館として建てられました。それが東京国立博物館に面した建物(レンガ棟)です。明治期における煉瓦造りのルネッサンス洋式の建築で、非常に趣きのある建物となっております。

帝国図書館は、戦後昭和22年(1947)に、名称が国立図書館と一時変わりましたが、一年程後、昭和23年(1948)に国立国会図書館の一組織として統合されました。それから国立国会図書館の支部上野図書館という名称で長らくサービスを提供してまいりました。その当時は主に博士論文を収集し提供する施設として機能していました。国立国会図書館に統合された当時は、将来的に東京都に移管しようということになっていたのですが、東京都の方でも独自に図書館を整備されていて、1990年代に移管には及ばないということになりました。この建物をどうしようかという話になりましたが、その頃は、ちょうど子どもの読書離れが問題となっていた時期です。社会的な関心も大きく、児童書の関係者、教育の関係者の方はもちろん、国会議員の中にも危機感を覚える方々がたくさんおられ、国立の児童図書館として読書推進活動を支援する組織にしてはどうかという声が高まりました。

各界の方々からご支援をいただき、国会議員の方々も200人以上の超党派の議員連盟を結成され、国際子ども図書館を設立する国立国会図書館法の改正を国会で通して頂きました。それで平成12年(2000)に新たに開館したのがこの国際子ども図書館です。平成27年(2015)には、新館(アーチ棟)も竣工し、現在に至っています。

創建当時の上野界隈の風景

Q:帝国図書館の創建当時の上野公園や上野界隈はどのような状況だったのでしょうか。

旧帝国図書館設立の前、明治20年(1887)に旧東京音楽学校(現東京藝術大学の音楽学部)が設立されるのですが、既にそれ以前の明治13年(1880)、旧東京音楽学校が建てられた敷地内に教育博物館が出来ていました。これも赤煉瓦の建物でした。この建物も現存していまして、現在は東京藝術大学の談話室になっています。

次に、明治23年(1890)に旧東京音楽学校奏楽堂が建てられ、このような施設が少しづつ増えていきました。この地に明治39年(1906)、旧帝国図書館が出来まして、その後の明治41年(1908)には東京国立博物館に表慶館という青銅の屋根の建物ができます。(注・竣工は明治41年(1908)でしたが開館は翌明治42年(1909))。大正天皇が皇太子であらせられた時のご成婚記念として建てられました。有名な宮廷建築家の片山東熊(とうくま)の設計です。

昭和3年(1928)になりますと、現在は東京国立博物館の分館になりました黒田記念館が帝国図書館の隣に出来ました。その少し前の大正15年(1926)には、東京府美術館(現東京都美術館)が建てられました。昭和の時代に入りますとこのあたりも整備されて、昭和8年(1933)には旧帝国博物館の前に、今年(2018)東京都の歴史的建造物に選定された京成電鉄の旧博物館動物園駅が出来ました。それから昭和12年(1937)に現在の東京国立博物館の本館も完成(注・竣工は昭和12年(1937)でしたが開館は翌昭和13年(1938))、明治の後期から昭和の初めにかけて、このあたりに文化施設、文教施設が次々と建っていきました。昭和の初めには、既にこのあたりの風景は、現在ともかなり近いものだったということでしょうね。(下段に続く)

創建当時の遺構と構想

Q: 創建当時の旧帝国図書館はどのような建物だったのでしょうか。創建当時のまま残されている場所や遺物がありますでしょうか。

レンガ棟と呼んでいる旧帝国図書館の建物は、幾度か修復されましたが、創建当時から残っているものがあります。レンガ棟の1階から3階にまで渡る吹き抜けの大階段に掛けられたシャンデリアは創建当時からのもので100年を超えています。階段の手すりや階段の近くのケヤキの扉も、創建当時のものです。(右段に続く)

その他にも、レンガ棟の前には小泉八雲の記念碑がありまして、これは昭和10年(1935)に建てられたものです。詩人の土井晩翠さんの息子さんが小泉八雲のことを大変慕っておられまして、早世されてしまうのですが、ご遺言で小泉先生の顕彰碑を建てて欲しいとお父さんに言い残していたとのことで、土井晩翠さんが当時の旧帝国図書館長と親しい間柄だったことから、こちらに建てられたと聞いています。

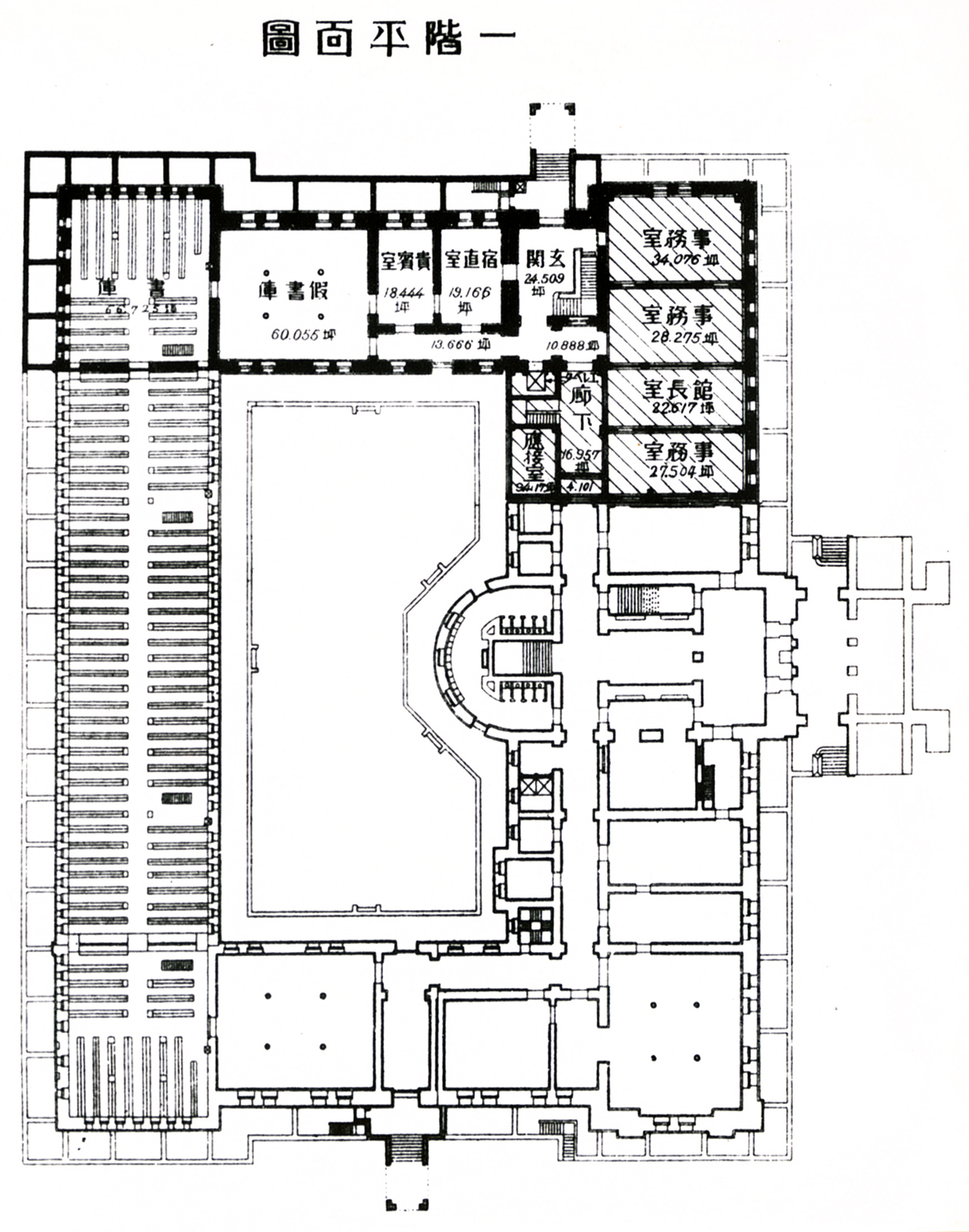

旧帝国図書館について補足しますと、実は当初、現在の建物の4倍程の規模のものが構想されていました。これ(レンガ棟)を一辺としてロの字型の非常に大きな建物を造るつもりだったのです。ところが、当時日露戦争が終わった頃で財政が逼迫していましたので、予算が削られてしまい、4分の1程の規模で我慢することになりました。最初のロの字型の構想の一辺だけしか実現しなかったわけです。

昭和期にレンガ棟の一番奥のホールの部分が少しだけ増築されましたが、結局、そこまでで終わってしまい、当時の壮大な構想は日の目を見ませんでした。

Q: 中庭を囲むような構想だったのでしょうか。

レンガ棟を一辺として、四角くロの字型の建物を造るということで構想していたようです。現在、道路に面してエントランスのある部分は本来は東側の部分で、正面は南側が想定されていました。

Q: 旧帝国図書館は、どのような経緯で設立されたのでしょうか。

明治39年(1906)の帝国図書館設立に当たっては、日本の図書館学者で図書館行政分野で活躍した田中稲城(いなぎ)さんが、当時は日本文庫協会(現日本図書館協会)の初代会長で東京図書館長にも就任していましたが(のちに初代帝国図書館長)、日本も先進国の仲間入りをしたので、諸外国のような立派なナショナルライブラリーを創るべきと提唱されまして、当時の帝国議会で帝国図書館の設立に関する建議案が可決され、それを受けて明治30年(1897)に帝国図書館官制というものが出来ました。これが設置法なのですが、当時は天皇陛下の勅令の形で出来まして、建設に至りました。

Q: 旧帝国図書館当時から西洋風の風格のある建物ですが、何か参考にされたのでしょうか。

当時の文部省の技官であった、官庁営繕の建築家の久留正道(くる まさみち)さんを中心に構想がまとめられましたが、その下にいた真水英夫(まみず ひでお)さんが海外に視察に行かれまして、国立国会図書館のモデルにもなったアメリカのナショナルライブラリーである議会図書館や、その他にもアメリカのボストン公共図書館ですとか、シカゴのニューべリー図書館を参考にして設計されたと伝えられています。

Q: 帝国図書館の当時の役割はどのようなものだったのでしょうか。

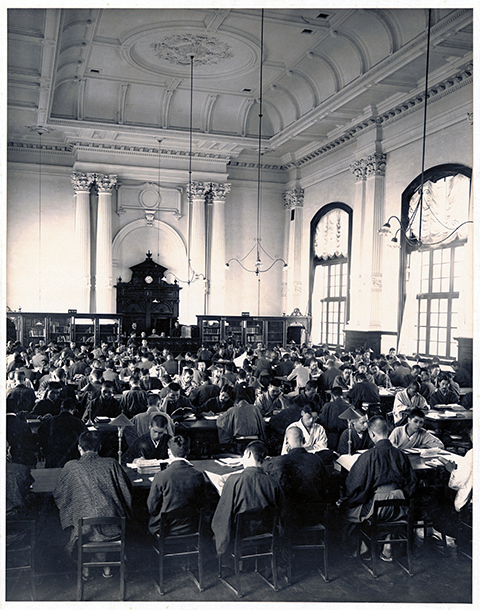

一般の公衆の方々にご利用頂くのはもちろんですが、さらに一国のナショナルライブラリーとしての国の資料の収集保存ですね、それから研究者向けの専門的なサービスということも視野に入っていまして、研究者の方々には特別な閲覧室を使って頂いていました。

Q: 帝国図書館当時の銘板が残っているとのことですが。

現在は東京本館に展示(国立国会図書館開館70周年記念展示「本の玉手箱」)のために貸し出していますが(インタビュー当時)、普段は3階のホールに展示しております。

Q: 国立国会図書館に統合された際の役割に変化があったのでしょうか。

国立国会図書館は大変大きな規模の組織で、国会の活動を補佐するための調査研究のほか、納本制度による国内出版物の網羅的収集など、幅広い役割を担っています。旧帝国図書館は、その一部として支部上野図書館になり、博士論文を中心に資料を提供するという役割をずっと担っておりました。平成12年(2000)に国際子ども図書館となりましたので、それまで国立国会図書館が所蔵していた児童向けの資料を全てこちらに持ってきまして、今まで所蔵していた博士論文は、関西館というところに移動しました。なお、児童向けの資料というときは、18歳以下の方向けの資料を指しています。 (次ページに続く)

国際子ども図書館長の寺倉憲一さん