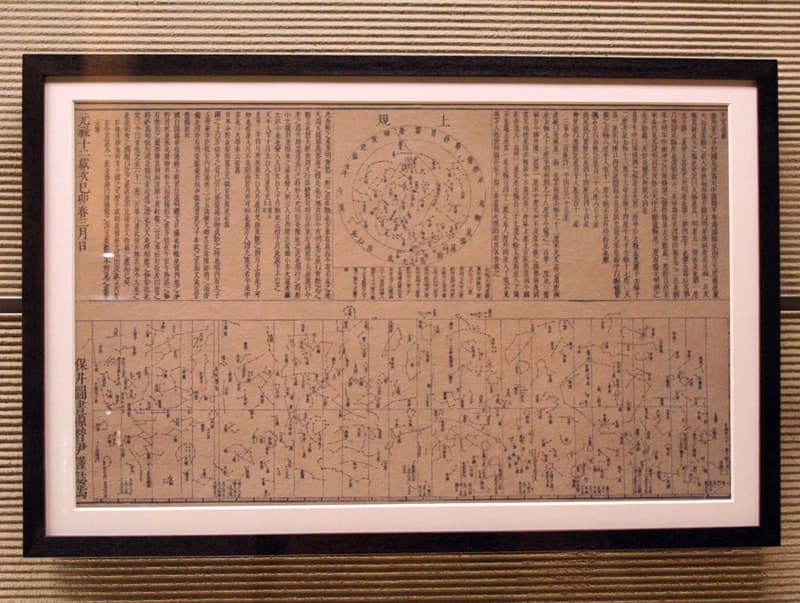

制作地圖時使用的一套制圖工具

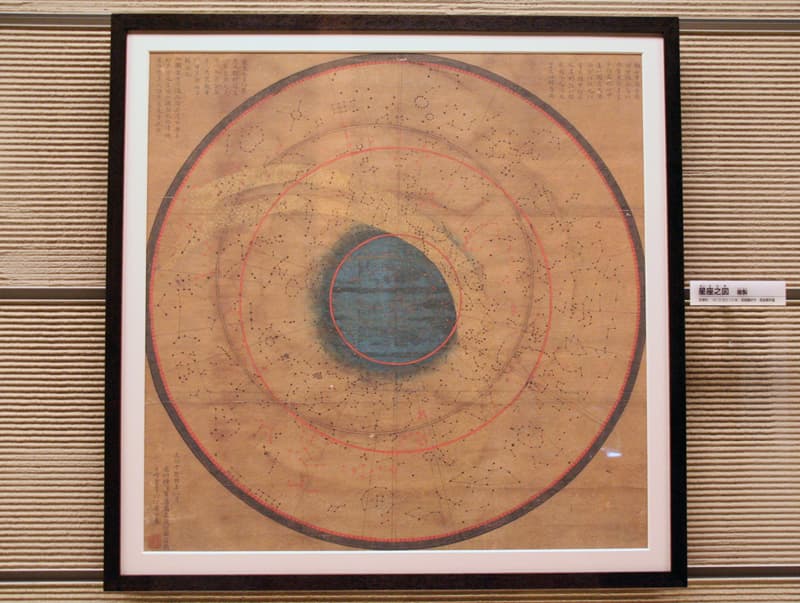

伊能忠敬對日本地圖的編寫工作做了重大貢獻。他不僅積極工作,幫助在下總國佐原(現千葉縣佐原市)的伊能家族的家業興隆,同時研究數學•測量•天文等,熟知中國古詩•狂句(日本江戶時代流行的滑稽的短詩),並自己取字子齊,號東河。五十歲的時候將家業讓位于後繼者後,來到江戶,拜高橋至時門下,學習西洋曆法、測圖法。寬政12年(1800)他向幕府提出請求,著手測量蝦夷地(現北海道)東南海岸。18年中,他徒步走遍全國各地作測量。在文政元年(1818),他在地圖還沒有完成時逝世,享年七十四歲。

在他去世之後,地圖的制作工作由幕府天文方繼續完成。三年後的文政4年(1822),完成了[大日本沿海與地全圖]。這張地圖又被稱為“日本與地全圖”和“實測與地全圖”,也俗稱“伊能圖”。伊能忠敬的墓在源空寺墓地(位于台東區上野),墓石上刻著“東河伊能先生之墓”。師父高橋至時在文化元年(1804)四十一歲英年早逝,墓也在源空寺,墓石上刻著“東岡高橋君墓”。伊能忠敬在遺言中曾經希望將自己葬在師父的旁邊。(參考:台東名勝景點總彙)

在他去世之後,地圖的制作工作由幕府天文方繼續完成。三年後的文政4年(1822),完成了[大日本沿海與地全圖]。這張地圖又被稱為“日本與地全圖”和“實測與地全圖”,也俗稱“伊能圖”。伊能忠敬的墓在源空寺墓地(位于台東區上野),墓石上刻著“東河伊能先生之墓”。師父高橋至時在文化元年(1804)四十一歲英年早逝,墓也在源空寺,墓石上刻著“東岡高橋君墓”。伊能忠敬在遺言中曾經希望將自己葬在師父的旁邊。(參考:台東名勝景點總彙)

中型象限儀

象限儀是專門用來測量的觀測工具。它是伊能忠敬的老師間重富參考《靈台儀象志》(南懷仁等撰寫,1674)等文獻制作的天體角度測量器。象限儀采用1/4圓的現狀,分半徑為6尺的大型象限儀和半徑為3.8尺的中型象限儀,在全國測量中采用了中型。

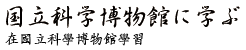

星座之圖(複制)(文化10年(1813))

高森觀好(1750-1830)繪制,是一幅添加了天河和運用了獨特的色彩的星圖。觀好手巧擅長器具制作,留下了八分儀、象限儀、溫度計、天文表等諸多科學儀器。由平賀源內(1728年,日本江戶時期人物,以醫生、作家、畫家等著稱)修理•制作的摩擦發電機,據說是獨自完成的。

高森觀好(1750-1830)繪制,是一幅添加了天河和運用了獨特的色彩的星圖。觀好手巧擅長器具制作,留下了八分儀、象限儀、溫度計、天文表等諸多科學儀器。由平賀源內(1728年,日本江戶時期人物,以醫生、作家、畫家等著稱)修理•制作的摩擦發電機,據說是獨自完成的。

中型象限儀

象限儀是專門用來測量的觀測工具。它是伊能忠敬的老師間重富參考《靈台儀象志》(南懷仁等撰寫,1674)等文獻制作的天體角度測量器。象限儀采用1/4圓的現狀,分半徑為6尺的大型象限儀和半徑為3.8尺的中型象限儀,在全國測量中采用了中型。