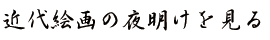

特別室について

Q:特別室についてご紹介頂けますか。

本館は昨年(2015)にリニューアルオープンしましたが、まず耐震構造にしました。そしてこちらの特別室を新たに設けて清輝の代表作を堪能して頂く事にしました。

「読書」について

「舞妓」について

帰国後に京都で描かれた作品です。フランスに永らく留学をして帰ってきたものですから、まるでフランス人というか、異国の人の目線で京都の風俗が描かれています。当時、ヨーロッパではジャポニスムが流行していたのですが、そのような目線が感じられるものです。清輝は、日本の美術史おいて外光派と呼ばれる非常に明るい表現を日本にもたらしたと評価されています。この作品では絵具を混ぜ合わせる事なく、そのまま塗ったようなタッチが、着物の柄などにも見受けられます。清輝以前の日本の洋画や油絵は暗く、いわゆる脂(やに)派とも呼ばれた表現に比して、清輝派は印象派等の画風も加味した紫派とも呼ばれる非常に明るい清新な画風をもたらしました。それで一躍脚光を集める事になりました。 (下段に続く)

「智・感・情」について

清輝が日本の美術界に新たな西洋美術をもたらそうと躍起になったのは、裸体画を根付かせそうという思惑があったんですね。西洋美術は、ギリシャ、ローマの時代から人体表現を重んじています。それはやはり19世紀のフランスの美術界でもその伝統は受け継がれていました。

この作品「智・感・情」は、日本に裸体画を紹介しようと制作したわけですが、日本では公の場で裸体画を鑑賞する習慣がなかったので、当時は賛否両論が沸き立ちました。本作品を掲載した雑誌が廃刊にもなったりしました。別の作品ではヌードの下半身に布を巻いて修正する等の取り締まりもあったのですが、清輝としてはやはり裸体画は美術の基本であるとして、そういう批判にもめげずに挑戦していきました。

Q : 西洋画に見る三美神が題材なのでしょうか。

そうですね、ひとつ付け加えておかなければいけないのですが、単なる裸体画ではなく「智・感・情」という非常に抽象的な題名が付けられています。西洋美術のただ裸体を描くというのではなく、そこに何か意味合いを込めて、それでこそ高尚な美術となりうるという発想もあったのではないかと思います。ただ清輝自身はこの作品についてはあまり多くは語っていないので、なぜこれが智、感、情なのかという、その辺のところは今ひとつ不明瞭なところもあります。けれども西洋美術における裸体画や抽象的な概念による表現技法を日本にもたらしたひとつの成果とも言えるのではないかと思います。

Q:本作品の素材は何でしょう。

素材、技法は油彩です。今はかなり剥落してしまっているのですが、背景は金地で描かれていました。

Q:金箔が剥落してしまっているのですか。当時はもっと華やかな作品だったのでしょうね。

金箔、あるいは金泥でしょうか。その辺もあまりにも剥落が激しくてよく分からないところがありますが、背景全面が金地であったことは当時の批評や、昭和40年代頃のカラー写真が残っており、日本の伝統表現では金地、金屏風がありますが、これらの表現を取り入れたとも見られ、当時はもっときらびやかだったと思います。

一方、西洋においてはクリムト等も金を用いています。それ以前のアカデミックな作家でも金を使った例はありますが、このような表現が西洋由来なのか、あるいは日本由来なのか、どちらにも相互に影響を与えたのかもしれませんね。

「湖畔」について

清輝の作品の中でも最も知られている作品です。教科書などでもよく紹介され親しまれている作品ですが、先にも申しましたように、清輝は西洋美術の本流を日本にもたらす事に非常に野心的でもありました。複数の人物を組み合わせた群像表現等も西洋美術の伝統であり、これらの表現も日本にもたらそうとしましたが、結局清輝の作風で最も日本に根付き、親しまれた表現は、すっきりとした明るい、当時のフランスの最新の作風でした。

本作品のモチーフは江戸時代の浮世絵を彷彿とさせるような女性の姿です。後に清輝の奥様となる照子さんを描いたものですが、すっきりとして瑞々しい作風は、日本人の好みにも合ったのでしょう。清輝の後継者等もこのような表現を試みています。 (右段に続く)

Q:水彩のようなニュアンスで描かれていますが、当時から薄い水彩のような絵が流行していたのでしょうか。

日本人の感性に水彩画的な感覚があったのでしょうか。本作品の後に水彩画が流行しました。油彩でありながら水彩画的な淡い表現をした本作品は流行の先駆けであったとも言えるでしょう。

Q:水彩で描かれた作品も多いのですか。

清輝の作品では、それほど多くはありません。やはり油画が多いんですが、その後の世代となりますと水彩画が流行し、また絵葉書が流行りますと水彩で描いた作品等が多く見受けられますね。

Q:特別室の作品は替えられるのですか。

特別室は、このラインナップです。記念室は常時公開していますが、特別室は通常は非公開となっています。正月と春秋と年に3回程、それぞれ2週間程公開しています。

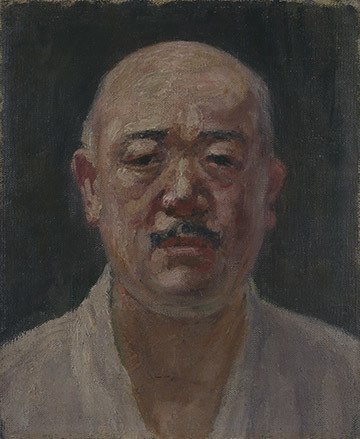

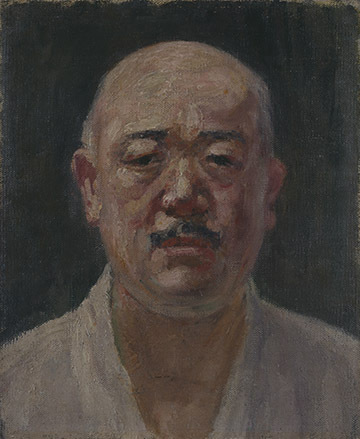

黒田清輝像について

この銅像は清輝をモデルとしていますが、清輝が亡くなった後に高村光太郎(1883-1956)により制作された作品です。詩人としても有名な高村光太郎は東京美術学校の彫刻科の出身です。清輝は東京美術学校でも著名な教授として慕われていました。本作品は、研究所が設立された後に依頼されいますが、清輝への尊敬の念を持っていた高村光太郎の思いがよく表わされた、高村光太郎の作品の中でも代表作のひとつとされているものです。(下段に続く)

登録有形文化財である建物外観について

Q:建物の外装も貼り替えられているのですか。

当時流行っていたタイルを再現して張り替えています。本館を設計した岡田信一郎の代表作には東京都美術館(東京府美術館)もありましたが、残念ながら昭和50年(1975)に取り壊され、前川國男の設計により現在の建物に建て替えられました。

Q:東京都美術館の旧館は、石造りの西洋風の建物でしたね。

正面階段上った所に、ギリシャ神殿を想起する円柱が立ち並んでいました。西洋の建築にも造詣が深かった岡田信一郎による美術館建築の様式だったのでしょう。

岡倉天心との関係について

清輝は西洋絵画やその概念を日本の美術界に普及させようとしましたので、良い意味での対抗意識があったと思われます。清輝が東京美術学校の教員になるまでは、東京美術学校には伝統美術としての日本画や工芸が主流で、洋画はありませんでした。そこへ清輝が洋画のコースを設けましたので、岡倉天心からすれば、美術学校やその分野の拡張をはかって画策したのが、期せずして清輝を呼び込んでしまったところがあるのではないかとも思われます。

黒田の経歴について

Q:黒田清輝は、後には貴族院議員に成られていますね。

清輝の養父が貴族院議員だったという事もありまして、それを継ぐ形で議員になっています。薩摩の出身で人脈も恵まれ、東京美術学校の教員となったのも、当時の文部大臣を務めていた西園寺公望との縁故もあったようです。

黒田の画風や作品について

Q:洋風と和風と、それぞれモチーフを切り替えて描かれていたのでしょうか。清輝はモネの絵を知っていたのでしょうか。

清輝が師事したのはラファエル・コランで、印象派とは一線を画した画家と言われていますが、清輝の作品のタッチは、コランよりも荒い表現もあり、そのまま絵具の色を残すような使い方は、印象派を彷彿とさせます。

Q : 東京藝術大学(旧東京美術学校)にも、黒田清輝の作品は残っているのでしょうか。

何点かありますね。最も有名な作品はフランス留学中に描いた「厨房」という作品です。「読書」のモデルともなっているマリア・ビヨーという女性を描いた作品です。ただサロンには通らなくて落選作となったとの事ですが、「読書」と比しても遜色のない代表作ですね。(下段に続く)

朝妝(ちょうしょう)(明治26年(1893)、画像提供元:東京文化財研究所)(焼失のため、現存せず)

作品完成時は、「Le Lever(起床)」と題され、ソシエテ・ナショナル・デ・ボザールのサロンに入選。日本では、第6回明治美術会展(1894)、および第4回内国勧業博覧会(1895)に出品され受賞しましたが、裸体画である事について風俗を乱す等として物議を醸しました。その騒動を、フランス人の風俗画家ジョルジュ・ビゴー(1860-1927)は、日本の観衆が驚きの眼差しで作品を鑑賞する光景として揶揄して描いています。

黒田記念館の公開について

宮尾 : リニューアル以前は週に2日だけでしたが、リニューアル後は東京国立博物館の開館日に合わせて公開するようになりました。記念室の展示作品についても、一ヶ月半毎に展示替えをしています。

Q:隣の喫茶店もリニューアルされてお客さんは増えましたか。

喫茶店のお客さんは多く来店されているようですが、この辺にあまりこのような場がありませんでしたので喜ばれていますね。近在に東京国立博物館を初めとして、東京都美術館、東京藝術大学美術館等もありますので、行き来の途中で立ち寄られているようです。