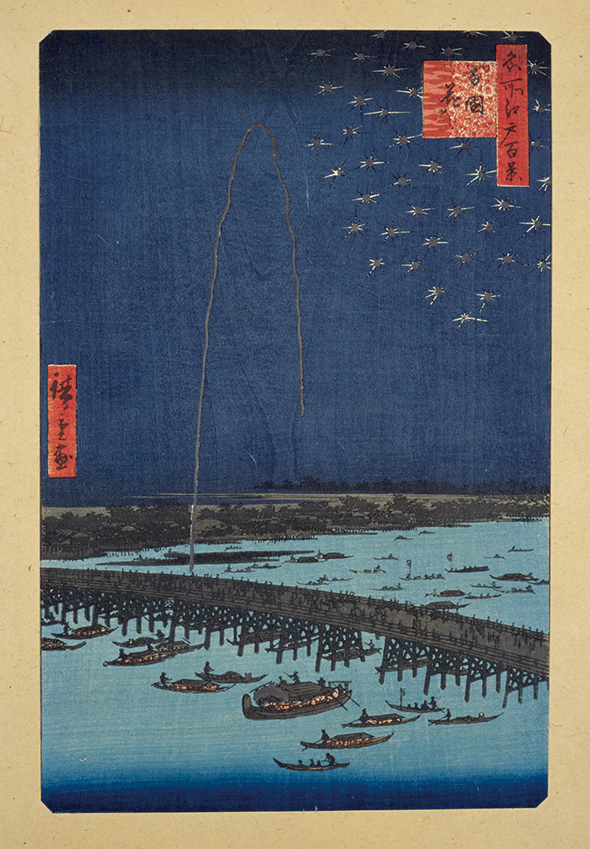

元禄11年(1698)に、神田川が隅田川に注ぐ地に掛けられた橋は、当初は「川口出口之橋」と呼ばれていましたが、享保年間頃には柳原堤の末にあったため、いつしか柳橋と呼ばれました。江戸時代から橋畔には船宿が建ち並び、賑わっていました。幕末・明治以降は、柳橋(現台東区柳橋)界隈は花柳界として知られ、多くの文人・墨客の題材ともなっています。小林清親の「元柳橋両国遠景」、正岡子規の句集「寒山落木」、そして島崎藤村は現在の柳橋一丁目に住み、随筆「新片町にて」や小説「沈黙」に大正期の柳橋界隈を書いています。また池波正太郎の「剣客商売」等に取り上げられて、今も江戸時代の趣を探して多くの人が訪ねています。柳橋は、明治20年(1887)に鉄橋に架け替えられましたが、昭和4年(1929)に現在の独特の姿の橋になりました。