今、銭湯はその価値が見直されつつあります。

台東区蔵前4丁目の梅の湯の黒川武彦さんにお話を伺いました。

梅の湯は、懐かしい子供の頃を彷彿とする昔ながらの伝統が感じられる銭湯です。白色のタイルの壁、そして青色のタイルで作られた二つの湯船があります。男湯、女湯を隔てる境は、溶岩で設えてあり、その両側には九谷焼のタイル絵が嵌められています。正面には男湯、女湯に跨がって西伊豆から見た青い富士山が描かれています。平成16年(2004)に絵師の故・早川利光さんが描いたものとの事。手桶は、昔ながらの黄色いケロリンの文字入りが置かれています。脱衣場の中央には大きな柱時計が掛かり、古めかしい体重計、そしてマッサージ椅子、高い格天井と、伝統的な銭湯の面影が残っています。

梅の湯の黒川武彦さん

焚かれた火は、火の粉や煙を直接屋外に出さないように屋内の床下を循環して煙突から屋外へ排出されるようになっています。そのため、自宅の床は大変暖められて冬場でも暖房は必要ないとの事でしたが、夏場は大変な暑さになってしまうとの事でした。

Q:どのような経緯で、このお仕事を始められたのでしょうか。

私は新潟出身ですが、私が育った地域では元々銭湯の仕事に携わる人が多くて、当時は大変に成功して羽振りも良くなって帰省する人もいまして、そのような状況を見ていたものですから、住み込みで入ったのがきっかけでした。今では、そのような事も無いでしょうね。

Q:営業時間はどのようになっていますか。また使われているお湯は井戸水ですか。震災等のために何か講じられていますか。

午後3時から夜12時まで営業しています。その後に浴槽の掃除やらで、就寝は午前3時頃になりますね。お湯は、現在は水道水を使っています。以前は井戸もあったのですが、地下鉄工事で無くなりましたので、水道水になりました。震災の予備のためもあり、非常時の用水として使用する事も想定して前夜に湯を張っています。開店前に来られる方へも対応して湯加減もぬるくしたり、熱くしたりと調整しています。

Q:燃料はどのように調達されているのですか。

最近では、家屋の取り壊し等の廃材を持ってきてくれますから、それほど困ってはいませんね。ただ、これを解体したり、小さくしなければならないので、結構大変です。近隣の銭湯では、ガスや重油に切り替えていますが、木材を使って湧かすには早い中から用意しないといけません。高齢者の方を優先して受け入れるような場合は、午前中から準備しないといけませんね。

Q:昔の蔵前界隈の雰囲気は変わりましたか。また最近のお客さんは随分変わりましたか。

昔は蔵前には国技館もあり、周辺には茶屋もあったので大変賑わっていましたし、国技館や茶屋で仕事をされている方等で銭湯も賑わっていましたが、国技館が墨田区に移転してからはその面影も無くなりました。

最近ではバックパックの海外の方も来られますが、番台に座っていると少し違和感があるようです。番台は事故や犯罪等にも気を付けるためにも必要なのですが、最近の若い人には難しいかもしれませんね。(右段に続く)

カウンターにでもすれば、またそれで問題もありますから。最近はマンションに内風呂がありますから、なかなかこれ以上は増えないでしょうね。お客さんも洗面具も置いて帰る方が増えて、昔のように持ち歩いて通う人は減りましたね。シャンプー等も共有の物を置いてはという指導もありますが、近隣の銭湯や組合の指導や合意がないとなかなか難しいですね。

Q:若いお客さんにも利用出来るような改装等も検討されていますか。

改装には大きな費用が掛かりますから、なかなか難しいですね。また、常連のお客さんや高齢の方のためにはあまり変わらない方が良いのかもしれませんが。最近では、銭湯遍路のお客さんも来ますが、それ程多くはありませんね。健康ランドのように設えれば、またお客さんは違ってくるのかもしれませんが、人手がいりますからね。また現状ではお客さんの入りも限られていますから、難しいですね。時たま、海外のお客さんも見えますが、いつもは蔵前、鳥越、三筋界隈の常連のお客さんがほとんどで、経営は結構大変です。年々、減り続けているのが実状です。

Q:こちらの建物の昔ながらの銭湯らしい趣がありますから、映画やテレビでも映えるのでしょうね。

維持するのは大変です。あちらこちらは少しづつですが、手は入れているのですが、次々と古くなっていきますから。富士山のペンキ絵は、5、6年前に描いてもらいましたが、この絵を描かれた職人さんはもう亡くなりました。これほど大きな絵は美大の学生さん等では難しくて、やはり専門の職人さんでなければ駄目なのでしょうね。

Q:映画やテレビ、そして東京藝術大学有志による展覧会等も開催されていますが、積極的に企画されているのですか。

いやいや。営業時間外に、美術作品を展示したり、依頼のイベントを請けています。ほとんどが、先方からの依頼で、こちらから働き掛けるような事はありません。入浴のお客さんが増加する事には直接繋がってはいませんよ。夫婦二人で経営しているので、イベント等を請けるのは少し大変です。

梅の湯を展示会場として開催された展覧会「走って流して山ができた」は、銭湯の建物の特長を生かした展示となっています。

九谷焼のタイル絵(女湯)

九谷焼のタイル絵(男湯)

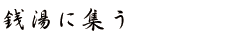

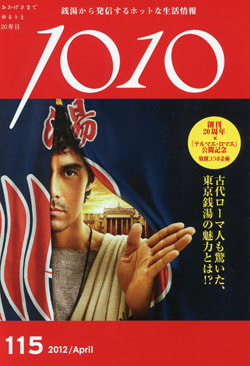

東京都浴場組合は、「1010(せんとう)」と題した生活情報誌を刊行しています。映画「テルマエ・ロマエ」は、東京都内の銭湯をロケ地として制作され、映画の完成報告会見は梅の湯で催されました。

台東区芸術文化支援制度の平成23年度支援対象企画として開催された展覧会「走って流して山ができた」は、梅の湯の脱衣場の壁や床面、格天井を利用して展示されました。

梅の湯の黒川武彦さん

焚かれた火は、火の粉や煙を直接屋外に出さないように屋内の床下を循環して煙突から屋外へ排出されるようになっています。そのため、自宅の床は大変暖められて冬場でも暖房は必要ないとの事でしたが、夏場は大変な暑さになってしまうとの事でした。

東京都浴場組合は、「1010(せんとう)」と題した生活情報誌を刊行しています。映画「テルマエ・ロマエ」は、東京都内の銭湯をロケ地として制作され、映画の完成報告会見は梅の湯で催されました。

台東区芸術文化支援制度の平成23年度支援対象企画として開催された展覧会「走って流して山ができた」は、梅の湯の脱衣場の壁や床面、格天井を利用して展示されました。