昭和8年(1933)前後的淺草六區電影街的繁榮。可以看到片岡千惠藏等人的名字。

傾聽娛樂之城,淺草的繁華盛況。

從古代的江戶開始,到淺草來尋求娛樂的人們就絡繹不絕。明治6年(1873)淺草寺廟區域成為公園,到明治17年(1884)被分為六個區域,隨後很多演出劇場都遷到淺草寺西側的六個區裏。後來,這裏逐步發展成包括曲藝,攝影和淺草歌劇在內的娛樂街。六區周邊也不斷建成了很多娛樂設施,包括富士觀覽場、全景館、淩雲閣(12層)等,其中在嘉永年間(1848-54)開園的遊園地極具人氣,雖然開始僅僅能夠欣賞季節花卉,從明治時期開始又增設了各種演出和動物園。

[市村座遺跡]

江戶歌舞伎•官許三座之一的市村座在天保改革期間,從日本橋遷移到了淺草猿若町。隨後,在明治25年(1892)繼續遷移到下古二長町,五世尾上菊五郎(明治歌舞伎的大主角)一座、川上音次郎等人的演出都取得了很大的成功。在大正期間,六世菊五郎和初世中村吉右衛門非常活躍。劇場在關東大地震中被燒毀,後來雖得以重建,但在昭和7年(1932)又再次被燒毀後,劇場曆經長年的曆史終于落下了帷幕。市村座的正式帷幕(定式幕),從左到右采用了黑色、黃綠色、黃褐色等三種顔色。現在的國立劇場中使用得是同樣的帷幕。(現在淺草六丁目)

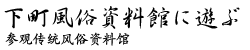

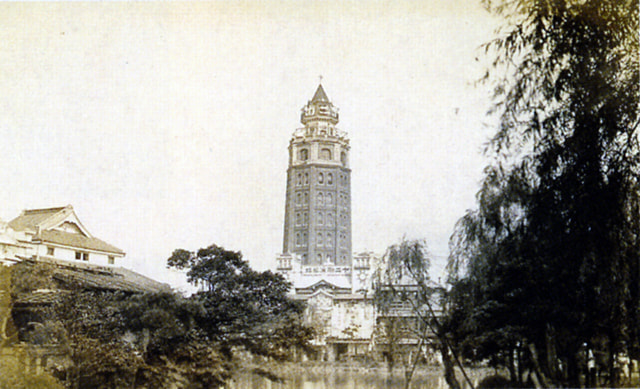

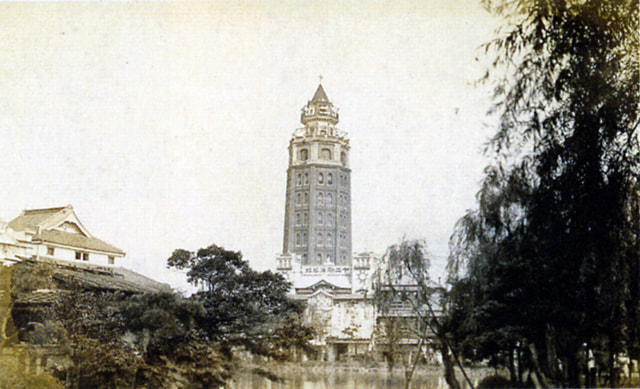

淺草淩雲閣(共十二層)在明治23年(1890)年開業,由英國建築師博爾頓(William Kinnimond Burton,1856-1899,在日本度過了其職業生涯中的大部分時光)設計。建成時的高度據說是220尺(約67米),在明治末期進行的實際測量中被證實其實際高度為173尺(約52米),是當時日本最高的建築物,同時也是日本最早設置了電梯的建築,被稱為淩雲閣。它作為淺草的標志性建築受到大家的喜愛,後來在大正12年(1923)關東大地震中倒塌。(照片:大正時代)

明治末期的遊園地“花屋敷”,後方右側的建築物是五層的“奧山閣”,在明治21年(1888)年從富商的宅邸內遷移到此,後方左側可以看到淩雲閣。照片下方的英文標注顯得很時髦。(照片:明治後期)

東京市淺草公園之全圖(明治38年(1905))

地圖中描繪了當時淺草公園的樣子,包括淩雲閣、全景館、演出街、遊園地、商店街等,地圖的下側可以看到馬車和鐵道。

[市村座遺跡]

江戶歌舞伎•官許三座之一的市村座在天保改革期間,從日本橋遷移到了淺草猿若町。隨後,在明治25年(1892)繼續遷移到下古二長町,五世尾上菊五郎(明治歌舞伎的大主角)一座、川上音次郎等人的演出都取得了很大的成功。在大正期間,六世菊五郎和初世中村吉右衛門非常活躍。劇場在關東大地震中被燒毀,後來雖得以重建,但在昭和7年(1932)又再次被燒毀後,劇場曆經長年的曆史終于落下了帷幕。市村座的正式帷幕(定式幕),從左到右采用了黑色、黃綠色、黃褐色等三種顔色。現在的國立劇場中使用得是同樣的帷幕。(現在淺草六丁目)

淺草淩雲閣(共十二層)在明治23年(1890)年開業,由英國建築師博爾頓(William Kinnimond Burton,1856-1899,在日本度過了其職業生涯中的大部分時光)設計。建成時的高度據說是220尺(約67米),在明治末期進行的實際測量中被證實其實際高度為173尺(約52米),是當時日本最高的建築物,同時也是日本最早設置了電梯的建築,被稱為淩雲閣。它作為淺草的標志性建築受到大家的喜愛,後來在大正12年(1923)關東大地震中倒塌。(照片:大正時代)

明治末期的遊園地“花屋敷”,後方右側的建築物是五層的“奧山閣”,在明治21年(1888)年從富商的宅邸內遷移到此,後方左側可以看到淩雲閣。照片下方的英文標注顯得很時髦。(照片:明治後期)

東京市淺草公園之全圖(明治38年(1905))

地圖中描繪了當時淺草公園的樣子,包括淩雲閣、全景館、演出街、遊園地、商店街等,地圖的下側可以看到馬車和鐵道。