護国院の本堂のそこここに寄進した大名の紋が刻まれています。

前護国院住職、現在は東叡山輪王寺門跡、寛永寺住職を務められている神田秀順さんにお話しを伺いました。本インタビューは平成27年(2015)10月に取材したものです。

Q: 護国院創建の由来についてお話し頂けますか。

寛永寺の子院の中では最も古く、天海僧正の片腕とも言われた生順僧正により寛永寺釈迦堂の別当として開基されました。現在の本堂は寛永寺の釈迦堂として建てられたもので、享保2年(1717年)に焼失したたため、享保7年(1722)に再建されたものです。何度か移転を繰り返しましたが、昭和2年(1927)の移転を機に釈迦堂を護国院の本堂としました。この移転の際には銀杏の木を2本を持って来ました。上野公園界隈にしては珍しく、本堂は上野戦争、関東大震災、第二次大戦にも耐えて焼け残っています。

Q:護国院の建物の一部は文化財に指定されているとの事でしたが。

庫裡の1階部分は、東京美術学校教授の岡田信一郎氏の設計によるもので、昭和2年(1927)築ですが、屋根はすべて瓦屋根です。平成13年(2001)にに国登録有形文化財に指定されました。

Q: 護国寺は、大黒様で有名ですが、成り立ちをお話し頂けますか。

ご本尊はお釈迦様(釈迦牟尼如来)、そして大黒天様です。大黒天様の後ろにお釈迦様がいらっしゃいます。第三代将軍家光公から大黒様の画を頂いた事から大黒天も祀るようになりました。本来ならば、お釈迦様を表立って祀るべきですが、現在は商売をされている方等、大黒様のお参りのお客さんも多いので難しいですね。明治から大正に掛けて講がありました際は、大変な数の参拝の方がお出でになりました。

Q:家光公から下賜されました大黒様の画は拝見する事が出来るのですか。

普段は厨子に納められています。毎月3日と元旦、甲子、節分会等の特別な日に開帳しています。

Q:本堂の建物にも大変永い歴史が感じられますね。

釈迦堂内部の天井や欄間は、大黒様の縁日に護摩を焚きますので黒ずんでしまっています。狩野重信が描いたとされる壁画も、残念ながら大分劣化が進んでしまっていますが、絵柄は唐獅子と牡丹ではないかと思います。また重要文化財に指定されている絹本著色愛染明王像は、東京国立博物館に寄託しています。

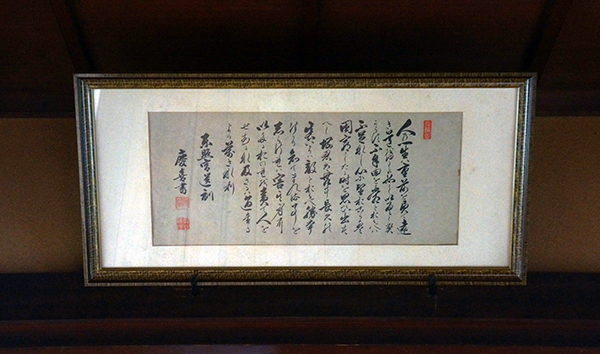

狩野探幽筆の壁画

Q: 鐘は、めずらしい物ですね。

古くは、家康公が陣鐘として使用されていたとの謂われもありますが、天海僧正から頂いて撞いていましたが、後に割れてしまいましたので鋳直しました。古くからの謂われがありましたので、戦時中の供出にも遭いませんでした。今でも、除夜にはお参りされた方は撞く事が出来ます。

Q: 古くから寄進された方が多くおられたのですね。

大黒様の画をお納めしている厨子は、寄贈された歌舞伎役者の方々のお名前が入っております。また享保の年に建物が火災に遭いました後の再建の際には多くの大名から寄進して頂きましたので、柱にはそれぞれの紋が刻まれております。