清水観音堂本堂

清水観音堂は、寛永8年(1631)の建立当時は現在の地より100メートル余り北方の摺鉢山(現東京文化会館西側の岡)にありましたが、元禄7年(1694)に移築されて現在に至っています。本堂は桁行五間、梁間四間、単層入母屋舞台造り、本瓦葺。とくに不忍池に臨む正面の舞台造りは、江戸時代より浮世絵に描かれて著名な景観となっています。平成2年(1990)より全面的な解体・修復工事が実施され、平成8年(1996)5月に完成しました。この工事の際に移築年代を元禄9年(1696)とする定説を覆す元禄7年(1694)の棟札が発見されました。

本尊は千手観世音菩薩(せんじゅかんぜおんぼさつ)で、京都清水寺より奉安されています。秘仏のため平常は厨子内に安置されていますが、毎年2月初午の日にのみ開扉され、多くの参詣者が訪れます。脇本尊の子育観音は、子供に関する願いを持った人々の信仰を集めて、子宝を授かった親が、子の無事な成長を願って奉納した身代わりの人形が多数供られています。毎年9月25日には、奉納された人形を供養する人形供養があります。(下段に続く)

清水観音堂本堂

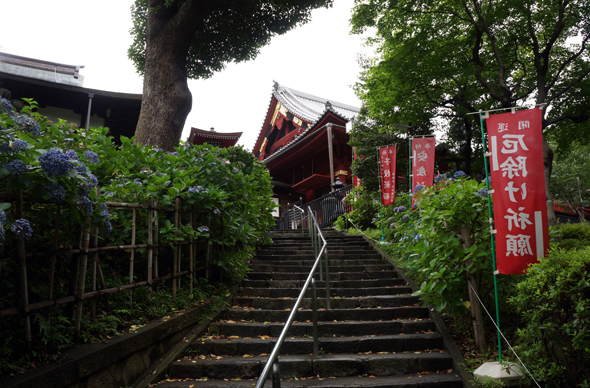

清水観音堂参道

寛永寺は、徳川家康、秀忠、家光の三代にわたる将軍の帰依を受けた慈眼大師天海大僧正により、江戸城の鬼門(東北)にあたる上野の台地に創建されました。上野の山は東の比叡山の意として東叡山と称されました。寛永寺の境内は、最盛期には現在の上野公園一帯に及ぶ30万5000坪の寺領を有していました。清水観音堂、不忍池辯天堂、五重塔、開山堂、大仏殿等の伽藍の他、徳川将軍家の菩提寺も兼ねて歴代の将軍の霊廟が造営され、子院も36坊に及んでいました。寛永寺、清水観音堂等の寺院や本堂、そして上野公園内には、往時が偲ばれる史跡が多くあります。

東叡山寛永寺の成り立ちについては、「文化探訪 歴史を歩く・寛永寺を訪ねる」をご覧下さい。

清水観音堂では、秋色桜(しゅうしきざくら)と名付けられた枝垂れ桜が有名ですが、初夏には数多くの花々や色鮮やかな紫陽花(あじさい)が咲き誇っています。