文京区立森鴎外記念館学芸員の三田良美さん

文京区立森鴎外記念館 学芸員の三田良美さんに話を伺いました。(2019年4月26日取材)

鴎外処女作『舞姫』に関して

Q:池の端の鴎外荘で、鴎外にとって最初の小説となる『舞姫』が執筆されましたが、当時の鴎外を取り巻く状況とはどのようなものだったのでしょうか。

三田 : 明治23年(1890)1月に、鴎外は『舞姫』を発表するのですが、その前年に海軍中将で男爵でもある赤松則良の長女登志子(としこ)と結婚され、最初は根岸の方に住まわれていましたが、赤松家の持ち家であった池之端の邸宅に引っ越しされました。赤松家から来た女中さんたちがいる中、登志子さんの妹さんたち二人も一緒に同居されていて、鴎外も弟二人を連れて、若者たちで楽しく過ごしていたそうです。

劇評家で医者だった鴎外の弟の篤次郎(とくじろう、三木竹二(みき たけじ)の事)は、生真面目な鴎外とは性格の違ったひょうきんな人柄でした。劇評家になるぐらいお芝居が大好きでしたので役者の真似事をして皆さんをにぎわせていました。一方登志子さんは長唄を歌われたりと、賑やかな家庭だったようです。森家の長男として大事に育てられてきた鴎外に登志子さんの妹さんがはしゃいで飛びつき、それを見た鴎外の妹の喜美子さんが驚いたというエピソードも残っています。

『舞姫』が書かれた時は、登志子さんが長男の於菟(おと)さんを懐妊中でしたが、そうした時に主人公の豊太郎が美少女エリスに恋心を抱くような内容の小説をご主人が発表するというのは、登志子さんの言葉は残っていないので分からないのですが、胸騒ぎがするようなところがあったかもしれません。

鴎外に関して言えば、この頃は陸軍軍医学校の教官をしながら、自らが主宰する雑誌「しがらみ草紙」を刊行しています。「しがらみ草紙」は文芸雑誌でしたが、一方では「衛生新誌」、「医事新論」という医学雑誌も手掛けていましたので非常に多忙でした。鴎外は医学にも従事し、文学にも携わっていたので、医学仲間、文学仲間がよく尋ねてきて、毎晩夜中の2時3時までにぎやかに過ごしていたということもあったようです。

「しがらみ草紙」1号( 文京区立森鴎外記念館蔵)

Q:舞姫の近代文学史における評価とはどのようなものだったのでしょうか。

小説というのは最初は文芸雑誌に発表され、それが単行本に収められるのが一般的です。当時、ジャーナリストとして第一線で活躍していた徳富蘇峰(とくとみ そほう)が主宰していた総合雑誌「国民之友」の「藻塩草(もしおぐさ)」という文芸欄に『舞姫』は発表されました。明治時代の知識階級に影響を与えた雑誌に『舞姫』が取り上げられた時点で当時から大注目を浴びていたという事なのですが、これはすごい作品だという認識は、まず当時の評価としてあったと思います。

内容としては賛否を巻き起こしたのですが、評価された点でいえば、まだ明治20年代(1887-1896年)の前半ですので、洋行経験のある人が海外を舞台とした創作小説を発表するという事自体が今では考えられないほど珍しい事でした。海外を本でしか知らない人たちが多い時代、あれだけ詳細に海外が描写されている文学作品が登場したということが、日本人にとっては非常に驚きでした。

『国民之友』( 文京区立森鴎外記念館蔵)

同誌の文芸欄「藻塩草」には、当時の新進気鋭作家の作品が掲載されていました。

近世の文学は戯作と呼ばれますが、勧善懲悪が非常に重要視されている作品が多かった中、近代に入って様々な人たちが自我というものをどのように描くか葛藤していたと思います。それを写実的に描こうとしたのが坪内逍遥だったかと思いますが、一方鴎外はロマン主義的な手法で若者の自我を描こうとしたという点で、近代文学史に重要な役割を残していると思います。

どのような主題を描くかという事も近代文学にとっては重要な試みであった訳ですが、もう一つは文体です。近代に入って進められていくのが言文一致、つまりは喋り言葉に近い口語体で表現したという事です。鴎外は雅文体といういわゆる文語体、古い言い回しで近代の青年の自我や海外の美しい情景、風景を書き残すという新しい試みをしました。そのような試みが近代文学の礎(いしずえ)になり、それが前進したり後退したりしながら今日の文学につながっていったと思います。

Q:文壇における鴎外の位置付けについて、お話し下さい。

明治20年代(1887年頃)という時代は、近代のこれからの小説をどのようにすべきかと模索していた時期で、そのスタートを切ったのが坪内逍遥だったと思いますが、新聞などをベースとして近代小説を広めたのが尾崎紅葉と幸田露伴でした。彼らは読売新聞で活躍しますが、尾崎紅葉は硯友社という文学結社も作り、弟子をたくさん抱えて自分の文学理論を若者たちにも伝えていました。逍遥、紅葉、露伴、そして鴎外が登場するという事で、明治20年代は、紅葉の紅、露伴の露、逍遥の逍、鴎外の鴎で「紅露逍鴎の時代」と言われています。そういった明治20年代に新しい小説を作り上げようとしていた四天王のうちの一人だったというのが、当時鴎外の文壇での位置づけかと思います。当時文学に携わる人は少なく、また精通している人も少なかったし、鴎外のように海外留学経験がある人も少なかったので、明治20年代を代表する四人の中の一人に数えられたのかもしれません。

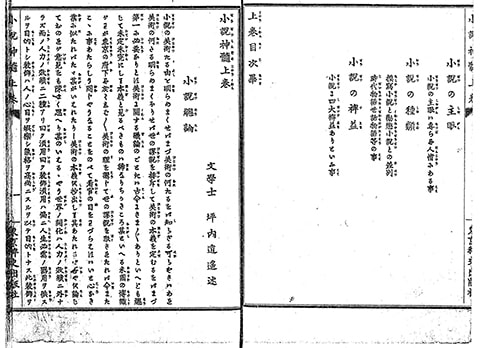

坪内逍遥『小説神髄』( 国立国会図書館蔵)

尾崎紅葉『二人比丘尼色懺悔』が掲載された月刊小説集「新著百種」1 号( 国立国会図書館所蔵)。

「新著百種」には、のちに鴎外の『文づかひ』も掲載されることとなります。

観潮楼時代から記念館設立まで

Q:鴎外はどのような経緯で観潮楼に転居されたのでしょうか。

鴎外のお父さんがこの場所を気に入り、それで家族で引っ越してきたようです。

Q:池之端から観潮楼に転居される前に、一度別の家に住んでいたそうですね。

夏目漱石も住んだ事で有名な「猫の家」と呼ばれる家に、離婚後にまず引っ越し、短期間でしたが、弟さんたちと一緒に暮らしていました。「猫の家」は今は猫の像と碑だけがありますが、建物は愛知県の明治村に移築されています。(右段に続く)

漱石の名作『吾輩は猫である』の舞台となったため、「猫の家」と呼ばれています。

Q:観潮楼時代の建物は残っていますか。

残念ながら観潮楼の建物は火災と戦災ですべて焼けてしまいました。二階から品川沖が見えたと言われていて、鴎外の時代も実際に見えたかはわからないのですが、近くには汐見小学校もありますから、非常に見晴らしの良い場所だったようです。鴎外は最初は建物の二階部分だけを観潮楼と名付けていたらしいです。現在は、到底海が見えるような所ではないですし、せいぜいスカイツリーが見える程度ですが、本記念館も開口部を大きく取り、当時の見晴らしの良さを模して鴎外が観潮楼と名付けた当時の雰囲気を出しています。

Q:この記念館の敷地は、当時の観潮楼の敷地のままですか。

当時よりも、若干狭くなっています。

観潮楼の見取り図(文京区立森鴎外記念館屋外の案内図より)

Q:この記念館はいつ頃開館したのでしょうか。

平成24年(2012)にオープンしました。ただ以前からこの場所は鴎外顕彰の地でして、昭和24年(1949)に記念館の準備会が立ち上げられました。鴎外を大変慕っていた文豪の永井荷風や、歌人の佐佐木信綱、斎藤茂吉(さいとう もきち)等の鴎外と交流のあった人たちが名を連ねて発足しました。その頃には、この一帯は焼け野原になっていたのですが、昭和25年(1950)に長男の於菟(おと)さんと末子の類(るい)さんが文京区にこの土地を提供しました。

それで文京区がここをまず児童公園にしました。建物はすべて無くなっていましたが、玄関の敷石と門柱の礎石、そしてイチョウの木と幸田露伴と斎藤緑雨が、鴎外と共に写真を撮った庭の石が残っていました。その他は、現在展示室にある鴎外の胸像が庭にありました。この胸像は文芸雑誌「文章世界」の人気投票の結果を受けて記念に贈られました。当時小説家で一位になったのは島崎藤村だったのですが、鴎外は『即興詩人』の翻訳などでも評価され、本人は不本意だったのかもしれないのですが、翻訳家で一位になりました。彫刻家の武石弘三郎(たけいし こうざぶろう)が手掛けたものです。

鴎外が腰掛け、露伴、緑雨と共に写真撮影をした庭石「三人冗語の石」は、現在も記念館の庭園に残されています。

三人冗語の石の脇に聳える大イチョウは、観潮楼の時代からこの地にあります。

武石弘三郎作の鴎外の胸像(1914)(文京区森鴎外記念館蔵)

鴎外の足元の敷石は、現在も記念館玄関にあります。(明治45年(1912)撮影、文京区立森鴎外記念館蔵)

観潮楼の面影を留める敷石

昭和37年(1962)、鴎外の生誕百周年の際に、児童公園になっていたこの地に文京区立鴎外記念本郷図書館を設立して、その一室を鴎外を顕彰する鴎外記念室にしました。その設計を手がけたのは建築家の谷口吉郎(たにぐち よしろう)でした。この図書館が永らく存続していたのですが、平成18年(2006)に図書館機能だけを移転して、移転に伴い文京区立本郷図書館鴎外記念室と名称を変えて、鴎外を顕彰する場のみの機能にしました。当時の建物の老朽化も進んでいましたので、資料保存に適した施設を作ろうという事になり、平成24年(2012)の鴎外の生誕百五十年に合わせて、文京区立森鴎外記念館として新たにオープンしました。したがって、鴎外を顕彰する施設としては、遡れば戦後から続いています。

Q:所蔵されている鴎外の遺品にはどのようなものありますか。

当館以外にも鴎外の故郷の津和野にも森鴎外記念館があるのですが、図書館時代を含めると当館が先駆けて開館しており、当館は長男の於菟さんが保管されていた資料が核となっています。特に友人からの書簡や葉書等が数多くあります。自筆の原稿は多くは残っていないのですが、幾つかは所蔵しています。

Q:財団をつくられたのですか。

いえ、文京区にすべて寄贈されました。戦災によりこの一帯は焼失してしまいましたが、幸い於菟さんはその時には台北の帝国大学の先生を務められていましたので、台湾に遺品を移されていました。それが当館の鴎外の遺品資料の基となっています。

文京区立森鴎外記念館学芸員の三田良美さん

文京区立森鴎外記念館

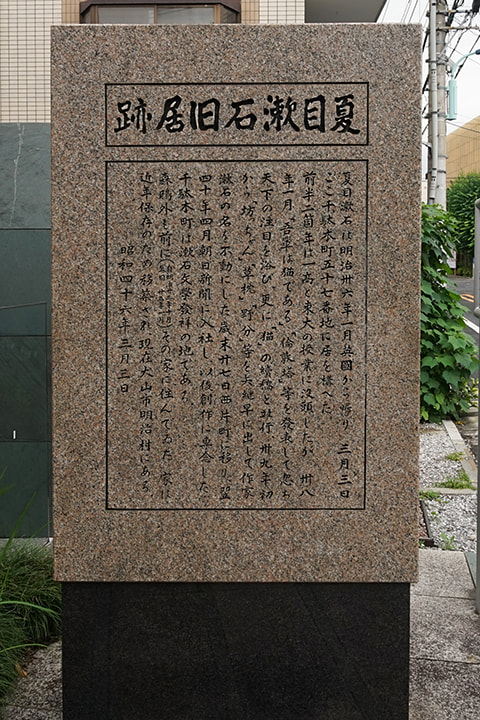

文京区立森鴎外記念館は、鴎外が明治25年(1892)から晩年までの30年間を過ごした旧居観潮楼跡に建てられています。観潮楼の謂われ(いわれ)は、当時団子坂上に位置していた旧居の二階から品川沖を臨む事ができたため、鴎外が名付けたとされています。同記念館では、鴎外にまつわる様々な資料、文京区ゆかりの文人に関する資料を蒐集展示しています。( 文京区千駄木1-23-4)