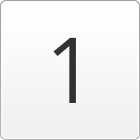

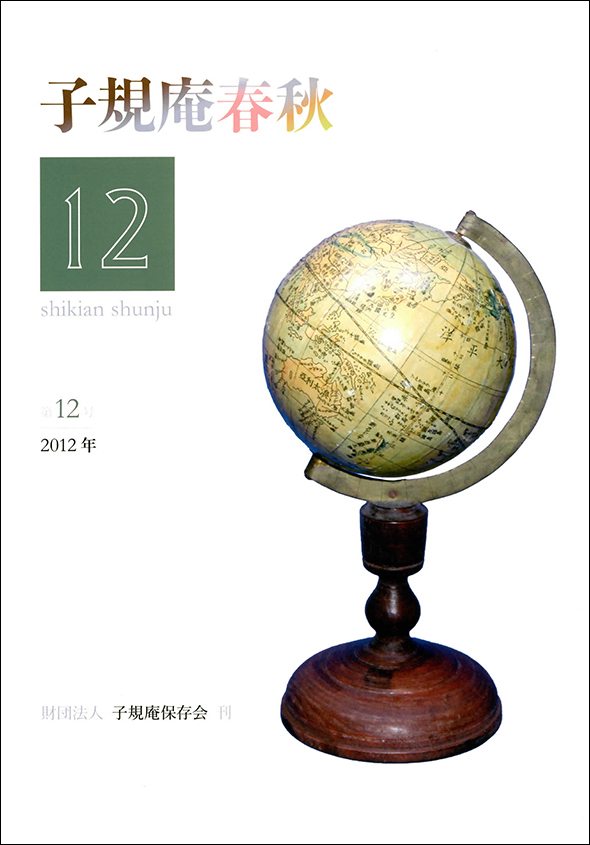

子規庵保存会では、『子規庵春秋』を発刊しています。子規庵春秋の表紙には、子規が愛用した品々が取り上げられています。子規は、小振りの地球儀を見ながら、その思いは世界を駆け巡っていたのでしょうか。(『子規庵春秋』第12号、2012)

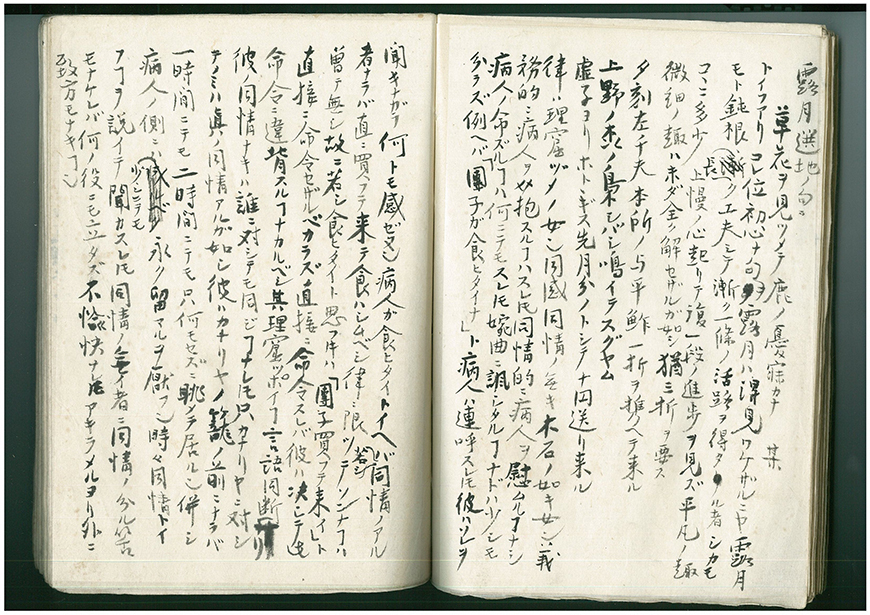

妹・律と子規

Q : 妹さんの律についてお聞かせ頂けませんか。

律さんはテレビドラマ「坂の上の雲」では女優の菅野美穂さんが演じられて有名になりましたが、本当に献身的に子規の看護をされました。ただ兄妹ですから日常の喧嘩もあったのでしょう。『仰臥漫録』という病床日録に、律さんの悪口をずいぶん書いています。でも、同時に、妹が一日でも居なければ自分はほとんど生きて居られないだろうとも言ってます。その喧嘩のあとは必ず甘いものを家族三人で食べているのが面白いですね。子規が亡くなった後に律さんは32歳で女子職業学校に入学し、卒業後は事務職を経て裁縫科の教員になっています。今の共立女子大の前身の学校で、しっかりした優秀な先生だったそうです。また、叔父さんの息子さんを養子にされて、正岡家を遺されました。

Q: 律さんは結婚されていたのですか。

はい。東京に来る前に松山で15歳と19歳の時に結婚されましたが、いずれも1年程で離婚しています。その後、お母さんの八重さんと共に22際の時に上京されました。子規の看護の為に離婚したとの話もありますが、そうではありません。子規は、律さんのことを結婚にむかないとか、強情で愛嬌がないとか日記に書いてますが、主治医は律さんを「お母さん以上に親切」と言っています。

Q: 庭の植栽は、律さんが考えて植えられていたのですか。

そうですね。もちろん一番働いて植えられたのは律さんでしょうね。お母さんも花の種を買われています。門弟の方々や、不折さん、鷗外さん、隣に住んでおられた新聞「日本」の社主陸羯南(くがかつなん)さんの娘さん、理髪屋さんまで子規さんのためにと草花や花の種を持って来ています。

Q: 羽二重団子は、子規の『仰臥漫録』の他、漱石の小説等にも登場します。好物だったのですか。

甘いものは好物でした。『仰臥漫録』に或日の間食は、小さな菓子パン十数個と書いています。どんなパンだったのでしょう。羽二重団子は、「芋坂団子」と呼ばれて『仰臥漫録』には食べたい気持ちを察してくれないと律さんへの怒りをぶちまけています。俳句に「芋阪の団子屋寝たりけふの月」などあり、勿論、『吾輩は猫である』にも出てきますね。元気な時の好物はお肉や鰻だったようですが、甘いものや果物はずっと好きだったようです。

Q: 『果物帖』に描かれた物は、子規が食べた物を描いたのですか。

子規は亡くなる少し前、夏頃から不折さんにもらった絵具で花や果物などを描くことに熱中しました。病床で寝たまま絵筆を取るので、介助する律さんも大変だったでしょう。バナナやパイナップルという当時まだ貴重な頂き物と、日常食べていたナスやカボチャ等の野菜が描かれています。今年(2017)9月から子規庵の販売所で絵はがきを買う事ができます。「草花帖」の絵はがきもあるので、ぜひご覧になってください。

Q: ご兄妹は妹さんだけだったのでしょうか。子規の没後は、ご家族はどのような生活をされていたのでしょうか。

三歳年下の律さんと二人だけでした。子規の没後は、お母さんの八重さんと律さんが、これまで通り 句会や歌会や文章会のお世話をされています。正岡家を遺すために従弟(母の弟、加藤拓川の三男)の忠三郎さんを養子にされましたが、関西にお住まいだったので、ご一緒ではなく、母娘でずっと子規庵でお暮しでした。共立女子職業学校を退かれたのは、大正12年(1923)53歳の頃で、それからは知人の娘さんたちに裁縫や手芸を教えていたそうです。八重さんが昭和2年(1927)に亡くなられた後、共立の教え子の方々がよく遊びに来られ、庭での写真も残っています。曽野綾子さんのお母さんも教え子だったとのことです。忠三郎さんのお子さんに会いに行かれたり、お庭で鶏を飼ったり、歌舞伎を観にも行かれたり、穏やかな晩年を過された律さんは、昭和16年(1941)5月、71歳で亡くなられました。

故郷松山と子規

Q: 子規はここにに住まわれてから松山には帰省された事はあったのでしょうか。

ここに移ったのは明治27年(1894)です。28年(1895)3月、日清戦争へ記者として行く前に父の墓参に帰っています。清国からの帰路、船中で喀血しそうになったのを飲み込んでしまい、そのため半死半生で5月末に港に着いてすぐに神戸病院に入院しています。須磨の保養院へ移りその後、当時松山中学校に英語教師として赴任していた漱石さんの下宿先へ52日間も滞在しました。これが子規の最後の帰省となりました。(次段へ続く)

この愚陀仏庵(ぐだぶつあん・漱石の俳号にちなむ)の1階に子規、2階に漱石が居たとのことです。その間、鰻やら何やらを出前で取って食べていたらしい、漱石さんのツケで。また、子規の俳句仲間が連日やってきて句会をするので、2階から降りて漱石も仲間に加わったという話です。帰京する際には、漱石さんに10円の餞別をもらい、奈良に立ち寄ったときに、有名な俳句の「柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺」を詠みました。

Q: 松山市立子規記念博物館には子規の多くの資料が保管されていますが、子規庵はいかがですか。

松山市の子規記念博物館が一番でしょうか。あとは、国会図書館など、子規の資料はずいぶん幾箇所にも分かれていると思います。個人蔵もありますし。子規庵は、子規が日常使っていたものや、門弟の方や友人から贈られた品々がお蔵にあります。子規関係の展示がある時にはご依頼に応じて貸し出しを致します。その中でも人気があるのは小さな地球儀で、これは、子規庵の再建と保存に尽力された寒川鼠骨(さむかわそこつ)さんが、子規が亡くなる前の年明治34年(1901)のお正月に二十世紀を迎える記念として贈ったもので、子規はとても喜びました。直径が7.5センチ、丁度、橙(だいだい)ぐらいの大きさです。病床の傍らに置いて、パリの不折さん、ロンドンの漱石さんに思いを馳せていたのかもしれません。「子規庵春秋」12号の表紙の写真は実物大です。子規もさぞ外国へ行きたかった事でしょう。

子規生誕150周年記念に関して

Q: 今年(2017)の子規生誕150周年記念の催しについてお話し頂けますか。

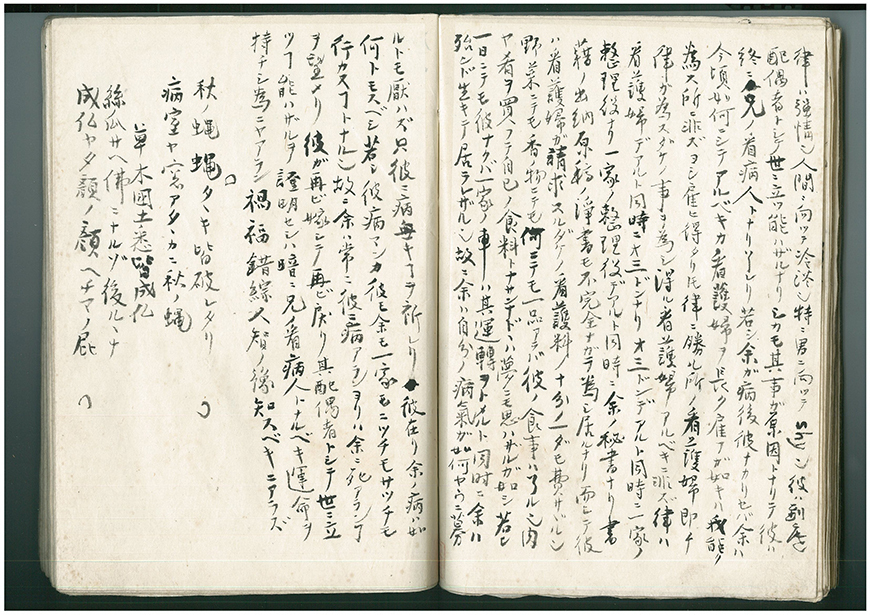

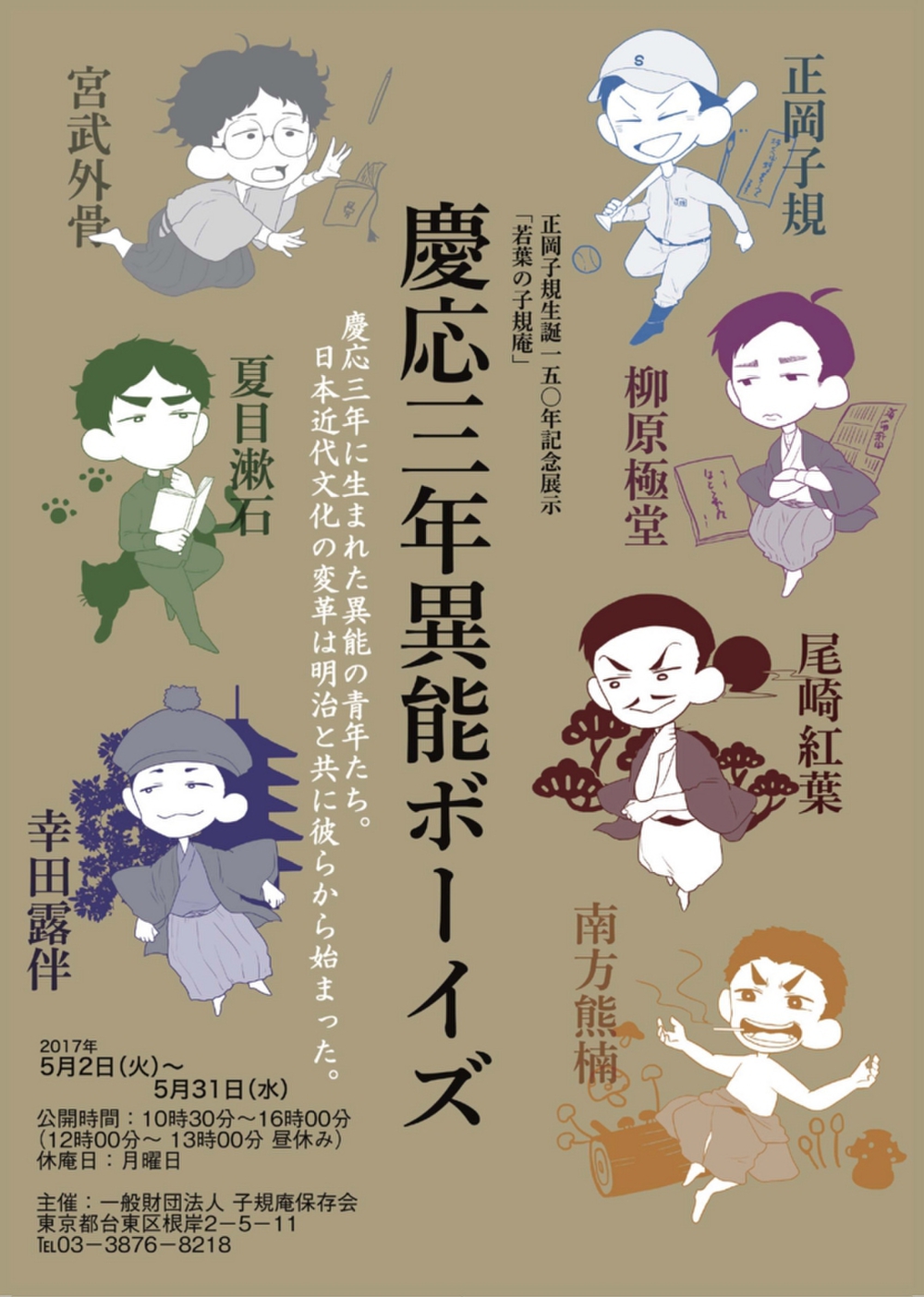

毎年5月に「若葉の子規庵」というパネル展示があります。今年は記念行事の皮切りに「慶応三年異能ボーイズ」と題し、大政奉還の年に生まれた多くの異能の人から、子規、夏目漱石、柳原極堂、南方熊楠、尾崎紅葉、幸田露伴、宮武外骨を取り上げて紹介しました。ボランティアの若い世代、宇宙(そら)の会の会員が、7名の紹介パネルに加えて、漫画風のイラストや異能ボーイズの等身大パネルも制作し、いつもとは違う子規庵の雰囲気が好評でした。

Q: 異能の皆さんは、それぞれ面識があったのでしょうか。

博物学者南方熊楠は、子規と同じ学校(共立学校、東京大学予備門)に学び、幸田露伴は、子規の憧れの小説家で、自分の小説「月の都」の批評を仰いだ人でした。尾崎紅葉は、子規とはまったく異なる俳句を作り、若くして露伴と共に有名な小説家で、やはり東京大学予備門に入学しています。柳原極堂(きょくどう)は、松山中学の同級生で、俳誌「ほとゝぎす」を創刊した人です。『友人子規』を書き、子規の顕彰に余生を捧げました。宮武外骨(がいこつ)は、反骨のジャーナリストとして知られています。晩年、自分と同年の方たちを書いた中に子規も入っていたと思います。夏目漱石は、子規の親友として皆さんがよくご存知のことでしょう。7人のうち30代に亡くなったのは子規と紅葉さんです。外骨さんと極堂さんは昭和30年代まで長生されました。子規を中心に話しましたが、この異能の人たちが生きていた時代を考えさせられる企画展示でした。

Q: 9月の「糸瓜忌」についてお聞かせください。

今年の正岡子規生誕150年記念特別展示」は、「子規の歳旦」と題して、明治34年(1901)、年賀の客のために用意された「歳旦帳」(さいたんちょう、未発表の俳句や自画像を含む芳名録)を中心に、子規の文房具類や、日清戦争従軍に携えた仕込杖の刀身を展示しました。仕込杖は、旧藩主から従軍前に拝領したものです。皆様にご寄付を仰ぎ、錆びついていた刀身が、本阿弥光州氏(人間国宝)の研磨によって本来の輝きを取り戻しました。8月に子規庵で記者会見をし、新聞などで報道されましたので、例年より多く、3200人もの来庵者があり、ありがたかったです。また、9月17、18日、台東区生涯学習センタ―での生誕記念オペラ「病牀六尺に生きる」には、大勢ご来場されて感激いたしました。生誕日の10月14日は、来庵された皆様に、子規の描いた画(草花帖、果物帖)の絵はがきをそれぞれ1枚ずつと、松山市発行のふるさと切手2種のプレゼントを用意しました。

Q:「糸瓜忌」の時期は、お客さんは多いのでしょうか。

はい。1年で一番多い1ヶ月です。「糸瓜忌」になりますと、子規に関する実物の遺品や資料が展示されるので、他の月とまったく違った子規庵になります。次に多い月は5月です。「若葉の子規庵」展(パネル展示)や緑のきれいな季節ですし。10月も糸瓜や鶏頭が残って秋の風情です。花々が美しいと子規さんが喜んで居られるような気がします。フェイスブックやHP、メルマガ等で今咲いている花や展示、催事のお知らせを発信していますので、ぜひご覧になってください。人の少ない冬の日や雨の日に、子規の机の前に坐ってのんびり庭を眺めるのも、心が落ち着きますよ。

子規庵の庭について

Q: 最後に、子規の句や歌で詠まれている庭は、当時とあまり変わってはいないのでしょうか。

そうですね。よく質問されますが、昭和20年(1945)4月の空襲で子規庵は焼けてしまいましたので、庭も昔のままではありません。でも、少しずつ昔の庭に近づけばいいなあと、糸瓜棚や、子規の病室であった六畳からの眺めの象徴である鶏頭(ケイトウ)の花などは、毎年皆さんにお見せ出来ますように担当の理事が世話をしていますが、子規が「小園は余が宇宙」と言っていました頃と同じく、余り整った庭にはなっていません。雰囲気は昔と同じです。子規にとって花や草木や鳥、虫は共に生きている仲間であったように思います。

今年の秋は白萩が一番見事ですが、秋海棠(シュウカイドウ)、芒(ススキ)、水引草(ミズヒキソウ)、女郎花(オミナエシ)、藤袴(フジバカマ)、紫式部(ムラサキシキブ)等と一緒に野の草も咲いています。春夏秋冬、花も草木も変化しますので、ガラス戸からの眺めも楽しんでください。冬の陽が、子規の病室であった6畳の部屋に射すと、障子からガラス戸に替わったときの子規の喜びを体感することができます。子規庵は、今でも子規さんがどこかに居られるような気がする不思議な空間のようで、来庵される方々もそのようにノートに記されています。