子規庵保存会理事の斉藤直子さん

子規庵保存会理事の斉藤直子さんにお話を伺いました。2017年6月16日撮影

Q: 今年平成29年(2017)は子規生誕150周年にあたるという事で、関連していろいろお話を伺えれば幸いです。よろしくお願い致します。

斉藤 : 子規庵保存会の広報を担当しております斉藤と申します。よろしくお願い致します。

子規庵の今昔

Q : 子規庵は子規の時代と同じ場所にあるのでしょうか。

昔から同じ場所です。ただ、敷地は現在の半分ぐらい(55坪)でした。子規が居た時分は、根岸にありますので、「根岸庵」とも呼ばれました。現在、住所は台東区根岸2丁目ですが、当時は下谷区上根岸町と言っていました。

Q: 子規没後、子規庵はどのように維持・保存されてきたのでしょうか。子規庵保存会の成り立ちなどと併せてお聞かせ頂けませんか。

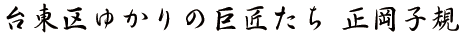

子規没後、明治44年に遺族と子規庵を護るために、保存会を設けることが「旧友会」(虚子、碧梧桐、左千夫、不折、鼠骨など9名)で決まり、寄付金を公募することになりましたのが、保存会の始まりです。子規は、新聞記者だったわけですから、財産はありません。関東大震災後、大正14年(1925)に大家さんの前田家が下屋敷の土地と建物すべてを売却されることになりました。棟続きの隣家分まで購入してほしいとのことで、保存会は資金を子規の全集の刊行や、子規の真筆頒布などをして現在の子規庵の土地家屋を購入し、維持に当てました。昭和3年には寒川鼠骨さんが事務所を建てて移り住まれ、庵と律さんを護ることになります。その年、財団法人子規庵保存会の認可を得、律さんが初代の会長になられました。律さんの死後、昭和20年(1945)4月の空襲で全焼した子規庵を昭和25年(1950)にほぼ昔の姿に再建したのは鼠骨さんです。昭和2年(1927)に作ったお蔵は焼けずに残りましたので、その中にあった遺品は無事でした。昭和27年(1952)11月に東京都指定史跡となり、今に至っています。

一般財団法人子規庵保存会は、平成30年(2018)には設立90年を迎えます。現在は正岡家や門弟のどなたとも関わりのないボランティアの小さな団体ですが、来庵してくださる皆様のご協力を得て、子規庵の維持・保存に今後も努力したいと思っております。

Q: 現在、子規庵の維持・保存はどのようにされているのでしょうか。

東京都の指定史跡ですから、都から公開謝礼金として1年間に20数万円の補助がありますが、それ以外は基本的には来庵された方からの入庵料500円です。ですから沢山の方に来て頂かないと維持できません。今は、一般財団法人ですから寄付も個人的なものだけです。年間15000人を目指していますが、ボランティア団体の活動ですので、大変です。今年度は期待していますが。

また保存会を支える組織として、「子規庵友の会」があり、年間3000円を頂き、維持の寄付や入庵無料パス、「子規庵春秋」を差し上げる費用にしていますが、会員がまだまだ少ないのが現状です。その他、オリジナルグッズを開発し、販売しております。今後も「子規庵」を維持し、保存できるかどうかは、訪れてくださる方々の熱意と、私たちボランティアのがんばり両方がなければ無理だと感じております。

Q: この周辺が現在のように建て込んだのは、いつ頃からでしょう。

私は根岸については詳しくありませんが、明治34年(1901)に、大槻文彦という根岸に住む有名な国語学者(『言海』の編集者)の方が、「東京下谷 根岸及近傍図(ねぎしおよびきんぼうのず)」という地図を作製しました。鉄道が出来たことにより、風情がなくなったが、曲がりくねった細道はそのままだとあります。お寺、湯屋、カリコミ店、そばや、魚やなどもあり、田圃も載っています。元三島神社、根岸幼稚園、笹の雪を見つけてうれしくなります。文人墨客、画家の家や別荘もあったとの事です。昭和8年(1933)、律さんが碧梧桐の問いに、「加賀様のお構えが分譲地となって、そこらに立派なお家が並ぶようになりました。」と、話しています。昭和20年(1945)の空襲後、現在に至る根岸の変貌ぶりを、今後ご存知の方々からお聞きし、記録として残せたらいいなと思っています。

Q: こちらに来られるのは、日本の方が主ですか。海外の方も来られますか。

北海道から沖縄の方まで来られますが、海外の方はまだそれほどでもありません。たまに日本文学にご興味がある方がお見えになりますが。2年ほど前にパンフレットの英語版を作りました。2020年の東京オリンピックもありますので、これからに期待しています。文学だけではなく、昔のふつうの日本家屋を見て頂くだけでもありがたいです。

中村不折との親交について

Q: 向かいに洋画家の中村不折の旧宅と書のコレクションを基にした書道博物館がありますが、子規と不折の関係についてお話頂けますか。

明治27年(1894)、子規はこの家に移り住み、家庭向けの新聞「小日本」の編集責任者になりました。その年の3月に、挿絵画家として浅井忠さんから1歳年上の不折さんを紹介され、すぐに意気投合したそうです。(次段へ続く)

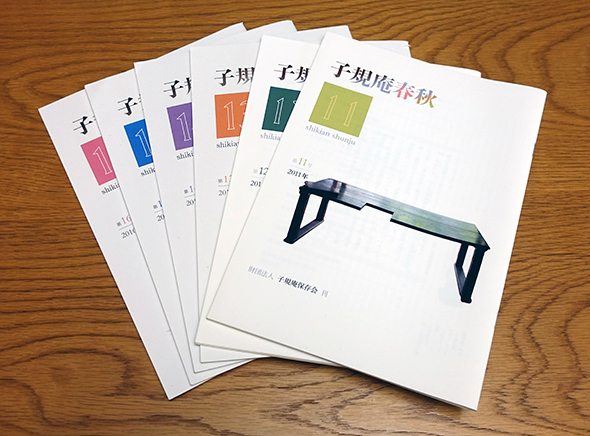

日清戦争時には、従軍記者と従軍絵師という関係でした。行ってみたら戦争が終わっていたので、二人はよく金州城外を散策したとのことです。帰国後、結核の悪化のために神戸で入院し、須磨で保養することになるわけですが、そこに見舞いに来た中村不折さんが帰りに奈良へ行き、すばらしかった、と手紙を書いたので子規も奈良へ寄り、「柿くへば・・」の句を得たと、お孫さんの中村初子さんからお聞きしました。「子規庵春秋」11号、14号に詳しく載っていますが、不折さんは明治31年(1898)に元三島神社の傍、32年(1899)に中根岸へ画室のある家を構えられて子規庵にはよく来られています。現在のお向かいに移られたのは、大正4年(1915)です。本当にご縁が深かったのですね。

不折は、下谷での三度目の転居で現在の子規の住んでいた住まいの向いの上根岸125番地(現台東区根岸2丁目10-4、台東区立書道博物館)に移り住んでいます。(『子規庵春秋』第14号、2014から)

現在の根岸界隈

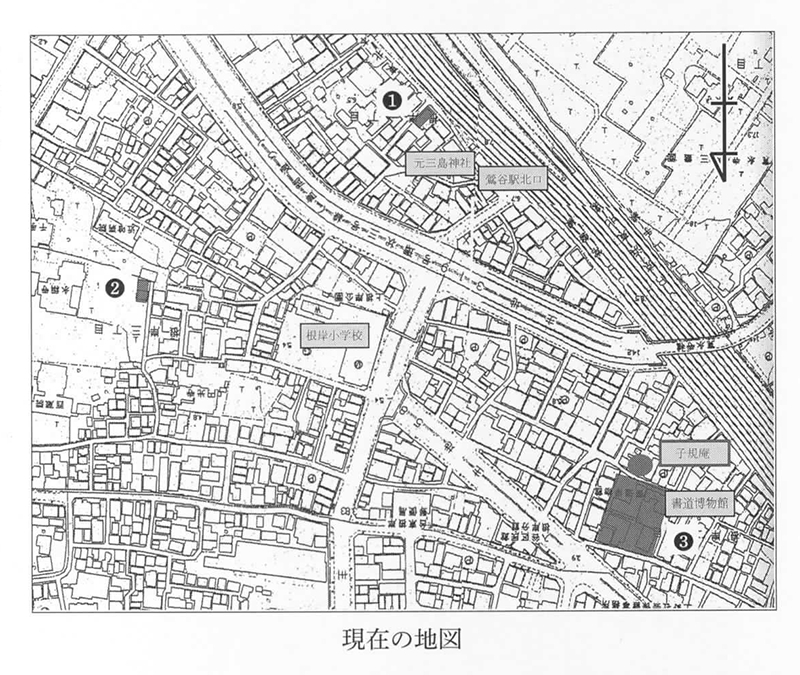

明治34年(1901)当時に比して、建物が建て込んでする事が分かります。特に、明治34年当時の前田家の敷地の広大さが分かります。

夏目漱石との交遊

Q: 子規は夏目漱石と親しかったとのことですが。子規庵にも良く来られたのですか。

子規庵には、年譜によると8回ほど来ています。漱石の留学中に妻の鏡子さんも見舞いに来られました。そのロンドン留学前の明治33年(1900)8月26日に、寺田寅彦と共に訪ねたのが二人が会った最後になりました。同じ年齢の漱石さんとは、東京大学予備門(第一高等中学校)の同級で仲良しでした。交遊が始まったきっかけはどちらも寄席好きということで、明治22年(1889)22歳の時、声をかけたのは子規の方だとのちに漱石は話しています。二人の文学に通底するユーモアのセンスが分かるような気がします。『吾輩は猫である』は、子規が亡くなった後に書かれた作品ですが、虚子が勧めて筆を執り、最初に読み上げられたのは子規庵の八畳間ですので、小説家「夏目漱石」を誕生させたのは、子規であるかもしれませんね。漱石はこの本を亡友の子規に献ずると書いています。

Q: 他に子規に関わる方々を紹介頂けませんか。

子規庵に来られていた主な方をお話しすると、俳句では、高浜虚子(たかはまきょし)、河東碧梧桐(かわひがしへきごとう)、内藤鳴雪(ないとうめいせつ)ですね。短歌では、香取秀真(かとりほつま)、伊藤左千夫、長塚節でしょうか。俳句・短歌の方はたくさんおられます。大事な方は、子規の勤めていた「日本新聞」社主、陸羯南(くがかつなん)です。陸さんが根岸に居られたので子規はここに越してきたわけです。画家の浅井忠も上根岸の住人で、子規は先生と呼んで尊敬していました。陸羯南の書生だった佐藤紅緑や、森鷗外、与謝野鉄幹、島崎藤村、会津八一、寺田寅彦などなど、訪ねて来た方の名を挙げると本当にきりがありません。

Q:子規は当時何で生活をされていたのですか。

職業は生涯、新聞「日本」の記者です。明治25年(1892)12月1日、神田雉子町の日本新聞社に初出社しています。最初は月給15円でした。主に文芸欄を担当していました。のちにお給料はだんだん上がって最後は40円になりましたが、主宰をしていた「ホトトギス」から月に10円入るようになり、1カ月50円になっても家族3人の生活はつつましく、薬代や、食事代(結核のために栄養をつける)がかかるので大変でした。よく親戚の方々や、虚子をはじめ門弟たちにも借金しています。皆さんがごぞんじの随筆『墨汁一滴』、『病牀六尺』も、新聞に掲載されたものです。文豪子規、と言われていますが、子規はサラリーマンでもあったわけです。

野球にまつわるエピソード

Q:子規がベースボールに熱中していたのはいつ頃の事でしょうか。どこで主に行っていたのでしょう。文章など何か書いていますか。

松山中学を中退して上京し、東京大学予備門に入ってからです。明治19年頃に興味を持ち、21歳の時「この年、ベースボールにのみ耽(ふけ)り、バット一本球一個を生命のように思う」というほどの熱中ぶりで、「野球(のぼる)」の雅号もあり、随筆『筆まかせ』『松蘿玉液』(しょうらぎょくえき)に詳しく野球の解説を書き、俳句や短歌も詠んでいます。上野公園で試合をした時など、沢山の見物人がいたとのことです。練習は本郷の寄宿舎周辺の広場ではないでしょうか。「野球」と名付けたのは、後輩の中馬庚(ちゅうまかのえ)ですが、子規も打者、走者、飛球、死球等と訳しています。キャッチャー(投手もした)で、左バッターでした。野球の普及に貢献した人物として、平成14年(2002)に殿堂入りを果たしています。

三段に雲南北す今朝の秋

八秩 鼠骨(八秩は、八十歳の事)

子規庵保存会理事の斉藤直子さん