浅井忠の送別会の際に三画家による合作戯画(子規庵寄託資料)

浅井忠は子規への餞別に秋草の水彩画を贈り、子規庵に大きな鳥籠を借りる斡旋をして旅立ちました。

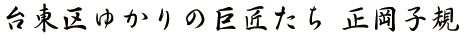

「子規庵句会写生図」画・下村為山 賛・河東碧梧桐 (昭和10年(1935)、子規庵寄託資料)

明治30、31年(1897-1898)頃の子規庵新年句会での盛会の様子を描いたこの図は、昭和10年に「中央美術協会」が、俳句革新記念として限定30部作成しました。掛軸として頒布されたその1幅が平成25年(2013)子規庵に寄贈されました。すべて肉筆のため、画も賛も少しずつ異なる箇所があります。子規を初めとして石井露月、佐藤肋骨、河東碧梧桐、坂本四方太、内藤鳴雪、佐藤紅緑、高浜虚子、大谷繞石、吉野左衛門、五百木飄亭、梅沢墨水、数藤五城、赤木格堂、諫早李坪、下村為山、折井愚哉、寒川鼠骨、福田把栗、山田三子、谷活東、岩田鳴球、松下紫人等(子規から左回り)が参加しています。

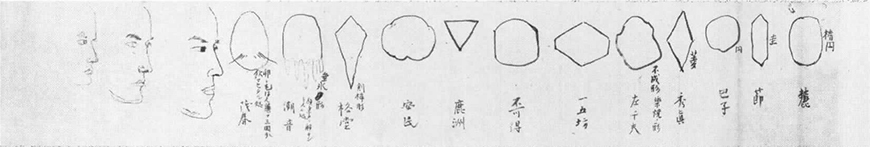

「歌仲間の顔」(明治33年(1900)頃、松山市立子規記念博物館蔵)

歌仲間の顔を子規がスケッチしています。秀逸なのは、長塚節(たかし)は圭(けい、細長く、先端が尖ってている形)、伊藤左千夫は不成形等ユーモラスに評して描いている事。

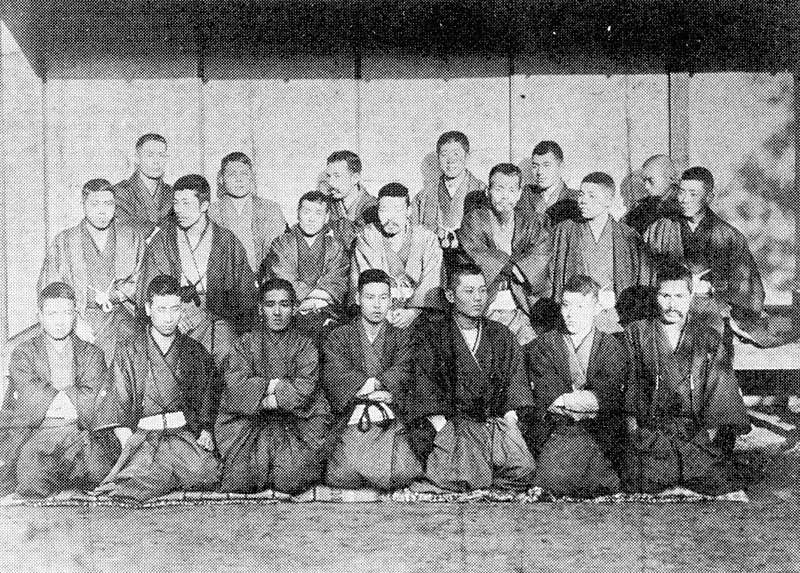

第1回蕪村忌句会(明治30年(1897)12月) (松山市立子規記念博物館蔵)

子規庵の客間の縁側での記念撮影、子規は中段の中央に座しています。子規は、与謝蕪村に傾倒し『俳人蕪村』『俳諧大要』等を著し、西洋美術の写生を援用した写生主義を確立しました。これらの成果は、俳誌『ホトトギス』や子規の写生主義に感銘した歌人で小説家の長塚節等が参加し、短歌誌『アララギ』の創刊へと拡がっていきました。

子規庵の客間の縁側での記念撮影、子規は中段の中央に座しています。子規は、与謝蕪村に傾倒し『俳人蕪村』『俳諧大要』等を著し、西洋美術の写生を援用した写生主義を確立しました。これらの成果は、俳誌『ホトトギス』や子規の写生主義に感銘した歌人で小説家の長塚節等が参加し、短歌誌『アララギ』の創刊へと拡がっていきました。

俳句雑誌『ほとゝぎす』

明治30年(1897)に、子規の友人で門人でもあった柳原極堂が松山にて創刊。表題は、子規の名に因んで付けられました。選者を、子規、高浜虚子、河東碧梧桐、内藤鳴雪等が担当し、表紙は中村不折等が画、デザインを手掛けました。( 文化探訪「書道博物館」の項を参照の事)同誌は、明治31年(1898)10月、高浜虚子が『ホトトギス』として引き継ぎました。昭和20年(1945)に一時休刊し、また変遷を経て現在も刊行されています。

蕪村忌(明治32年(1899)12月) (子規庵蔵)

西側黒板塀前で撮影。子規は、中央で脇息(きょうそく、肘掛け)にもたれています。

蕪村忌(明治33年(1900)12月) (松山市立子規記念博物館蔵)

小園南側の建仁寺垣前で撮影。この年、子規は症状が進み、小園に降りる事が出来ませんでした。(左に見えるのは、浅井忠が世話をしてくれた大鳥籠)

明治30年(1897)に、子規の友人で門人でもあった柳原極堂が松山にて創刊。表題は、子規の名に因んで付けられました。選者を、子規、高浜虚子、河東碧梧桐、内藤鳴雪等が担当し、表紙は中村不折等が画、デザインを手掛けました。( 文化探訪「書道博物館」の項を参照の事)同誌は、明治31年(1898)10月、高浜虚子が『ホトトギス』として引き継ぎました。昭和20年(1945)に一時休刊し、また変遷を経て現在も刊行されています。

蕪村忌(明治32年(1899)12月) (子規庵蔵)

西側黒板塀前で撮影。子規は、中央で脇息(きょうそく、肘掛け)にもたれています。

蕪村忌(明治33年(1900)12月) (松山市立子規記念博物館蔵)

小園南側の建仁寺垣前で撮影。この年、子規は症状が進み、小園に降りる事が出来ませんでした。(左に見えるのは、浅井忠が世話をしてくれた大鳥籠)

参考文献

1) 正岡子規著『子規全集』講談社

2) 子規庵保存会「子規庵春秋」財団法人子規庵保存会

3) 和田茂樹編『漱石・子規往復書簡集』岩波書店 他

台東区では「台東ぶらり散歩」と題して、パンフレットを作成しています。その6では「正岡子規ゆかりの地(句碑)を訪れる」と題して、子規、そして台東区内の子規の句碑について特集しています。