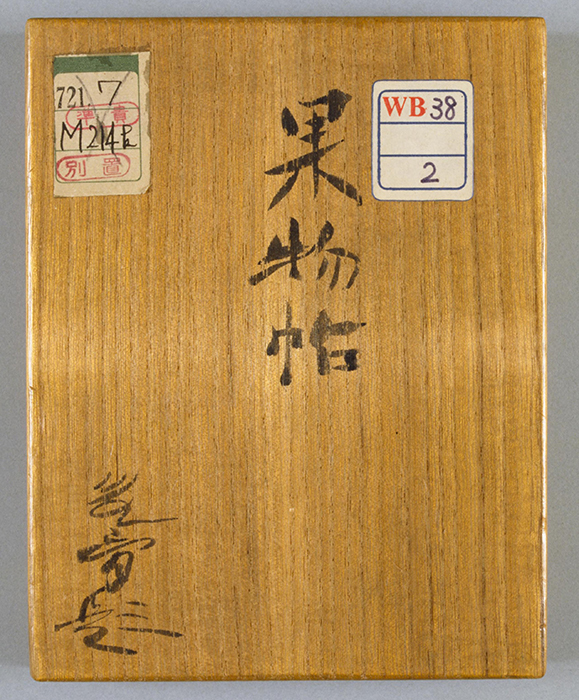

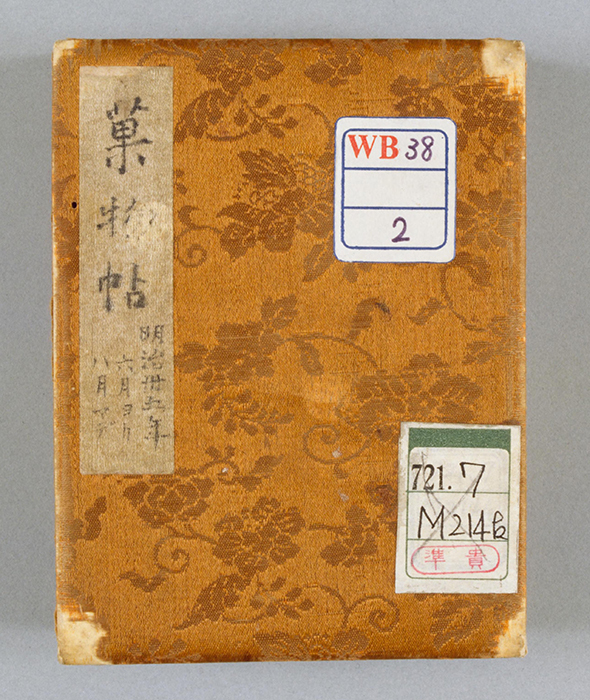

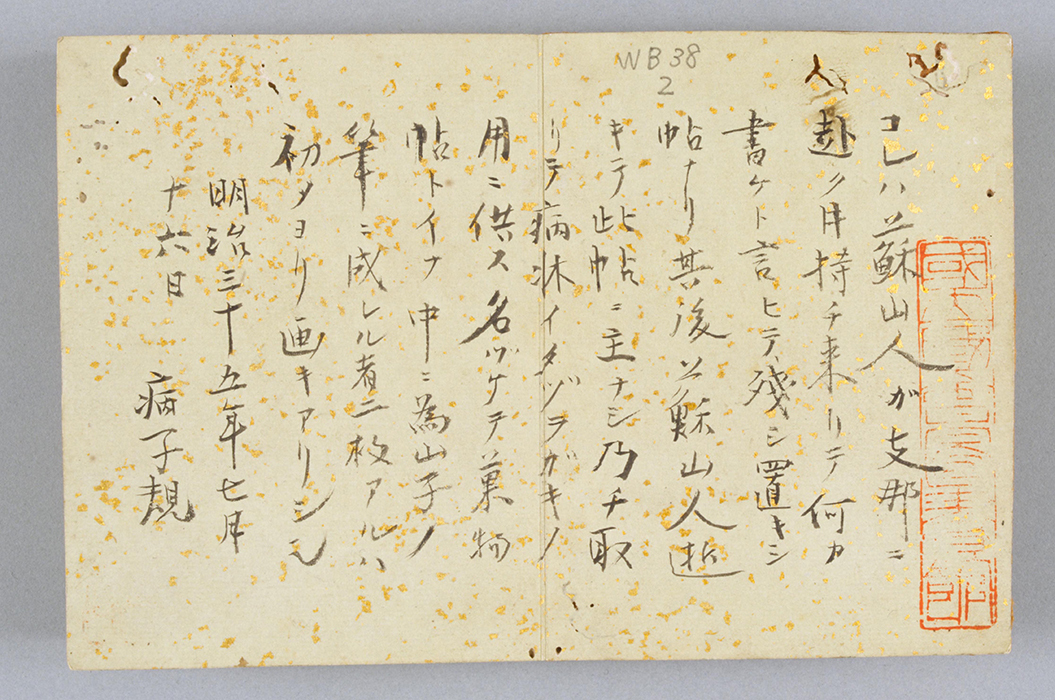

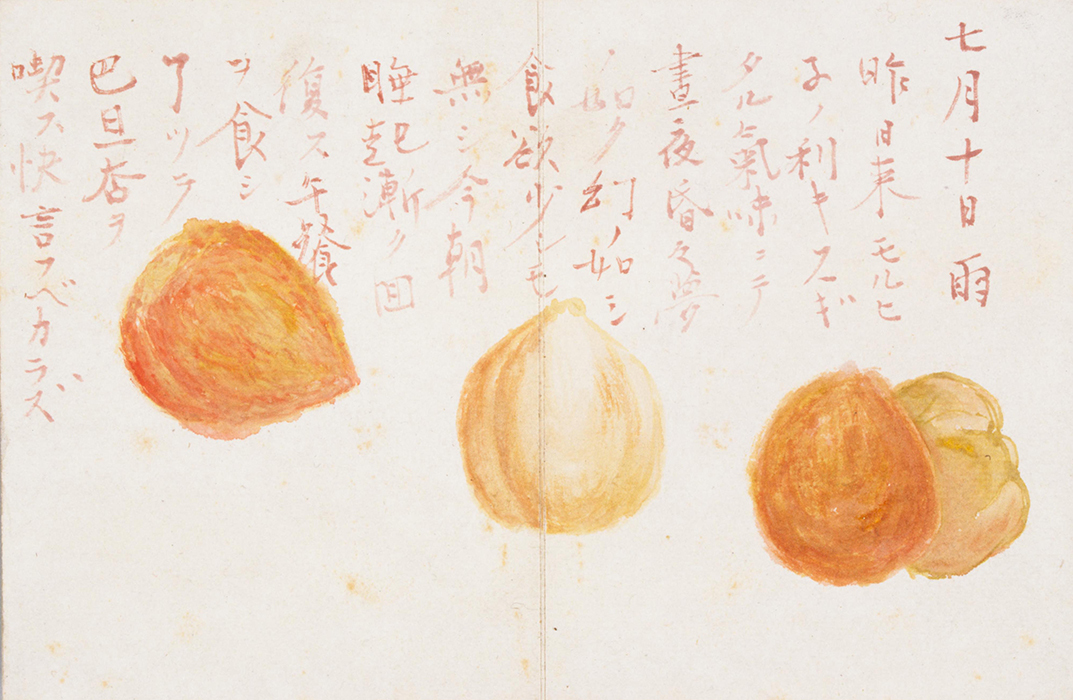

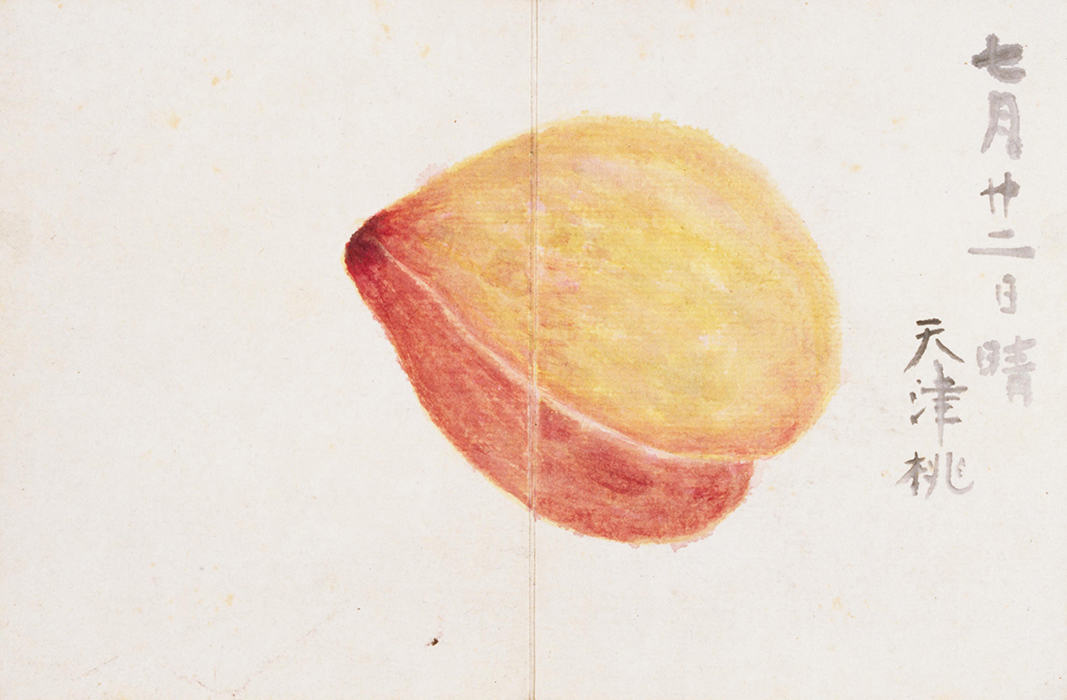

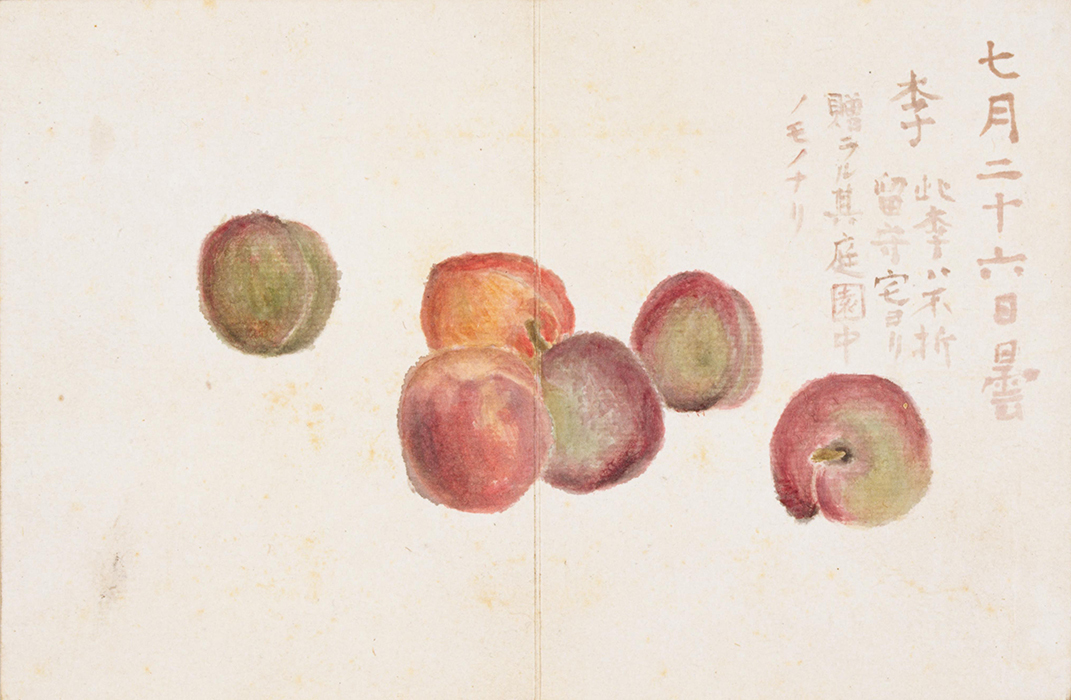

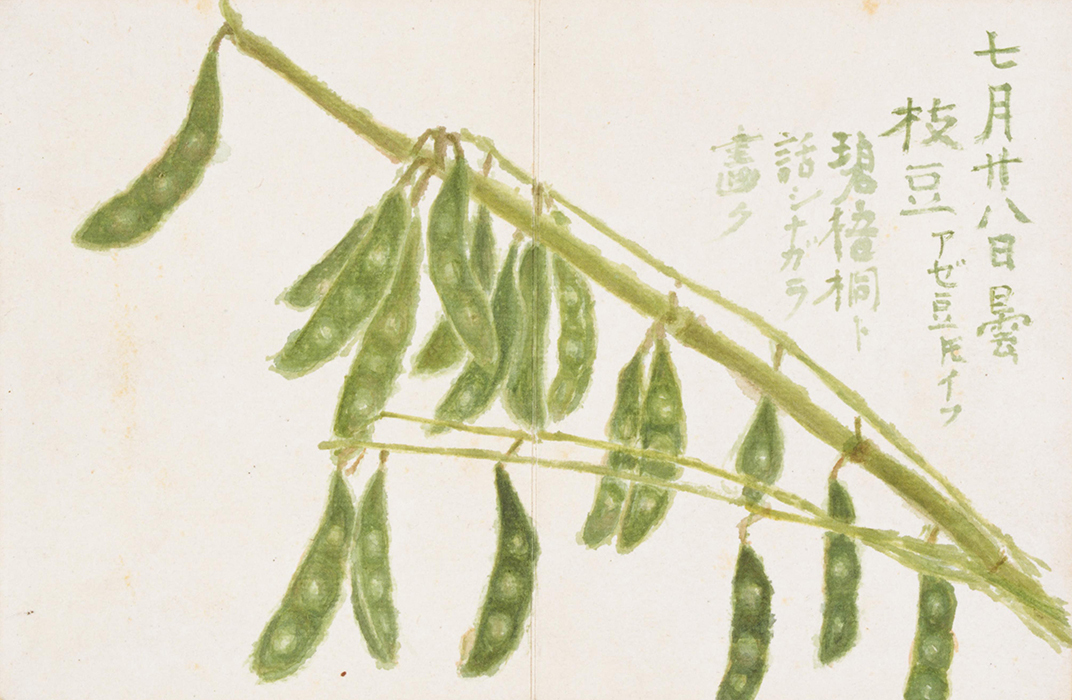

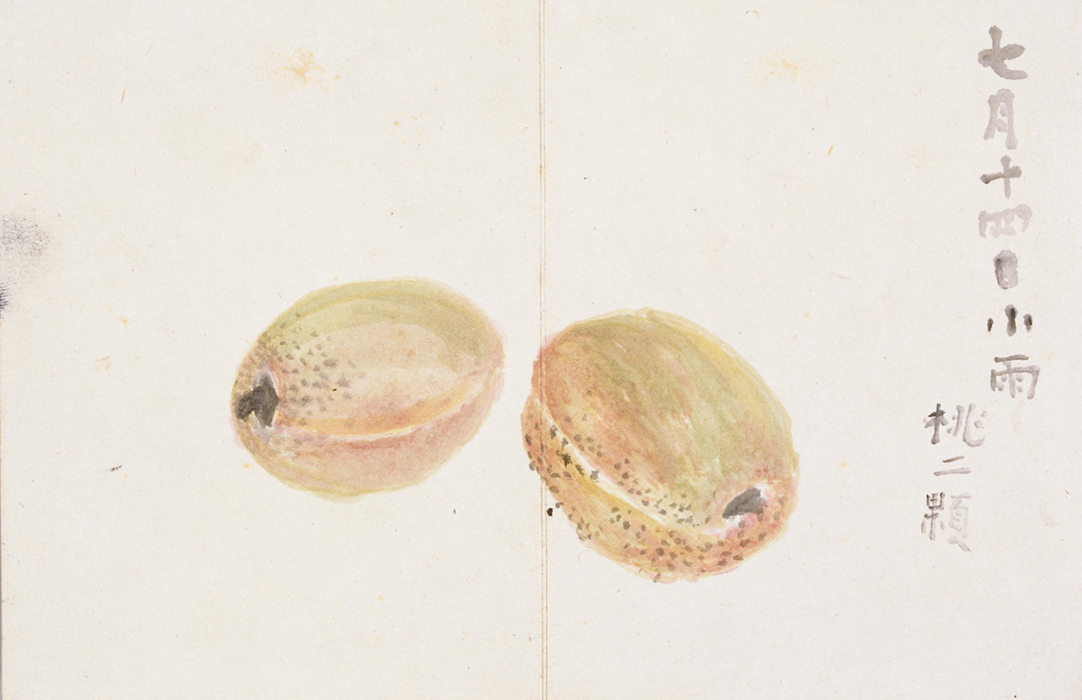

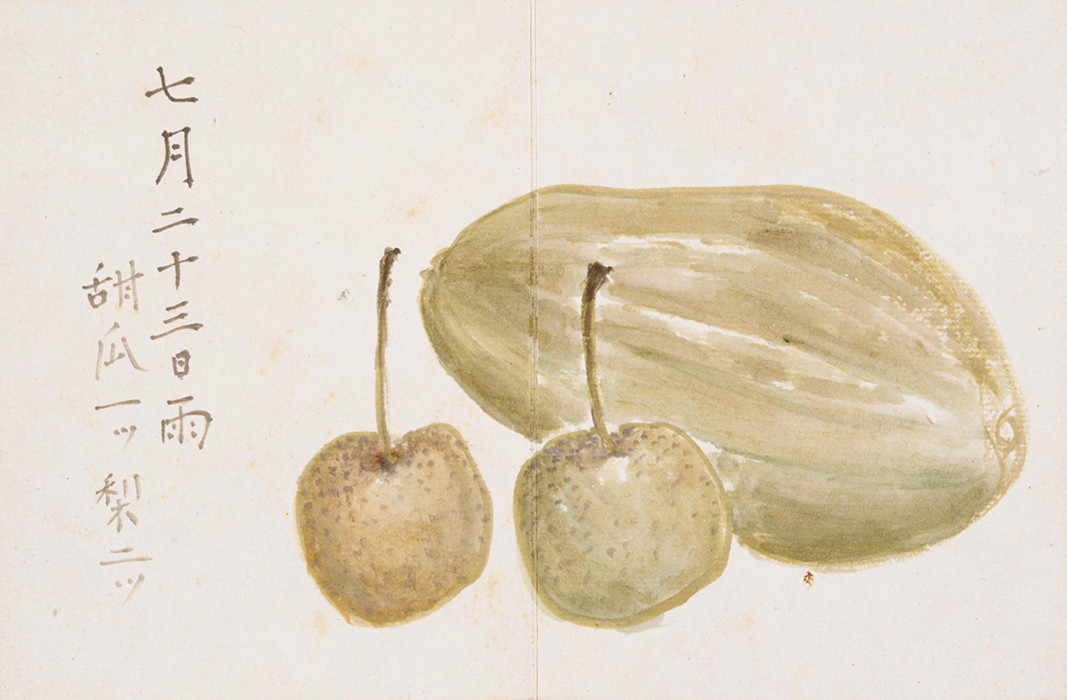

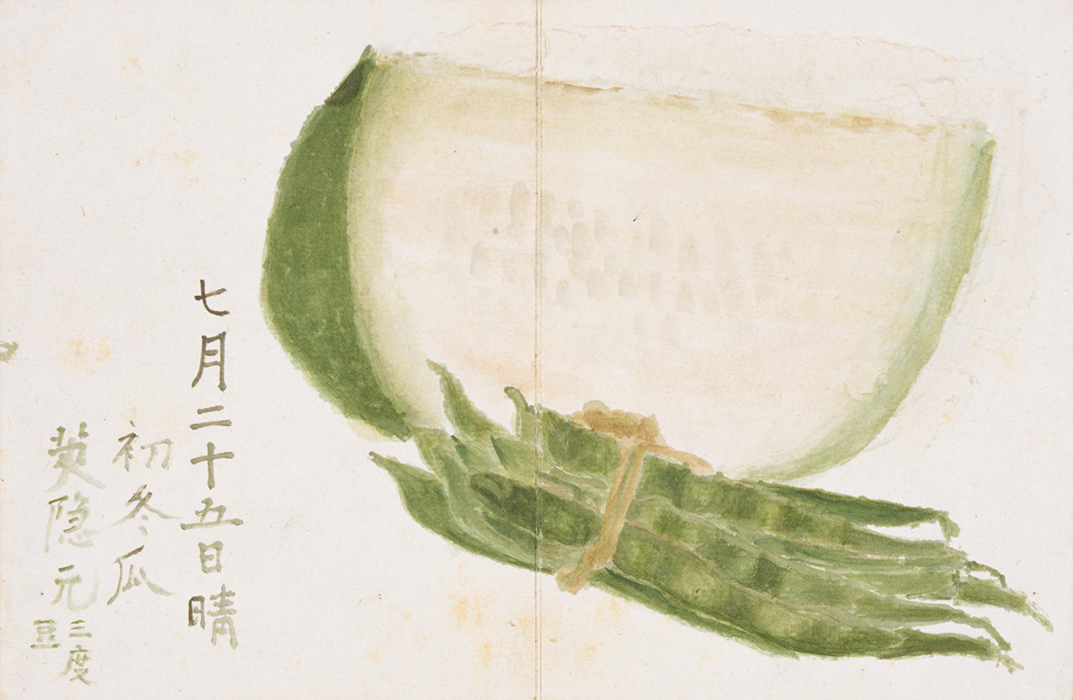

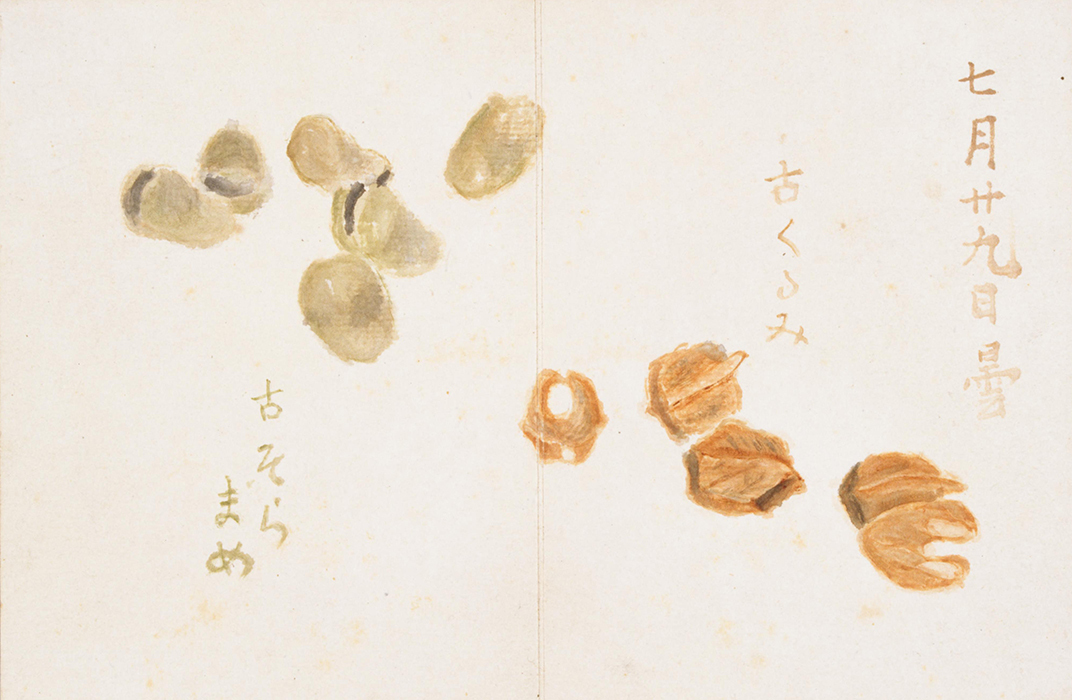

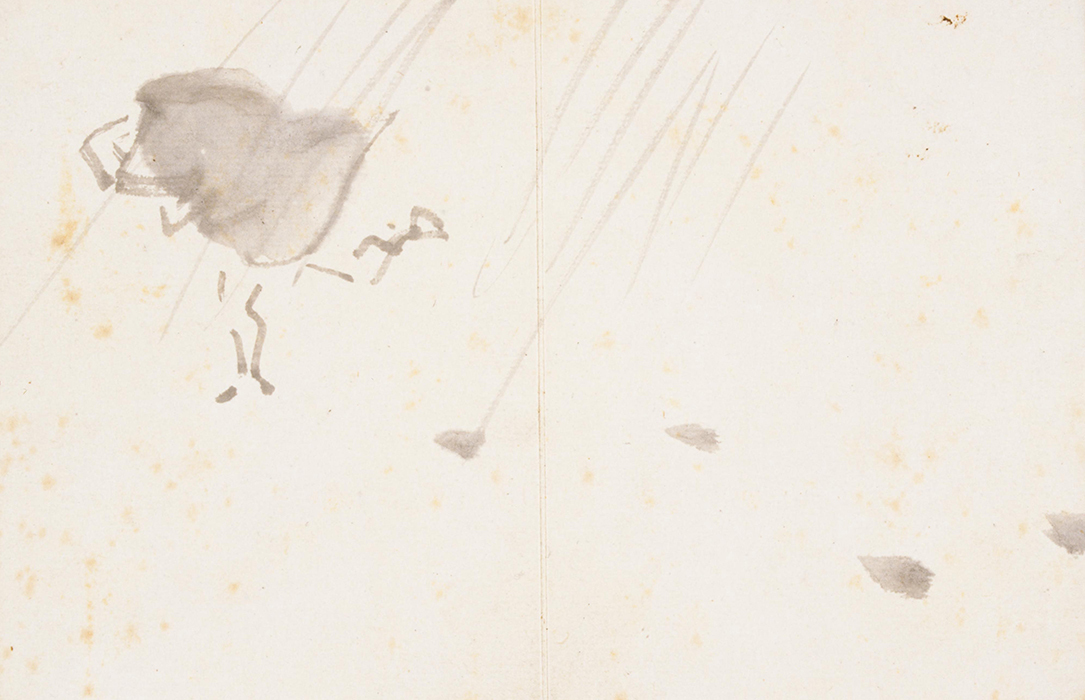

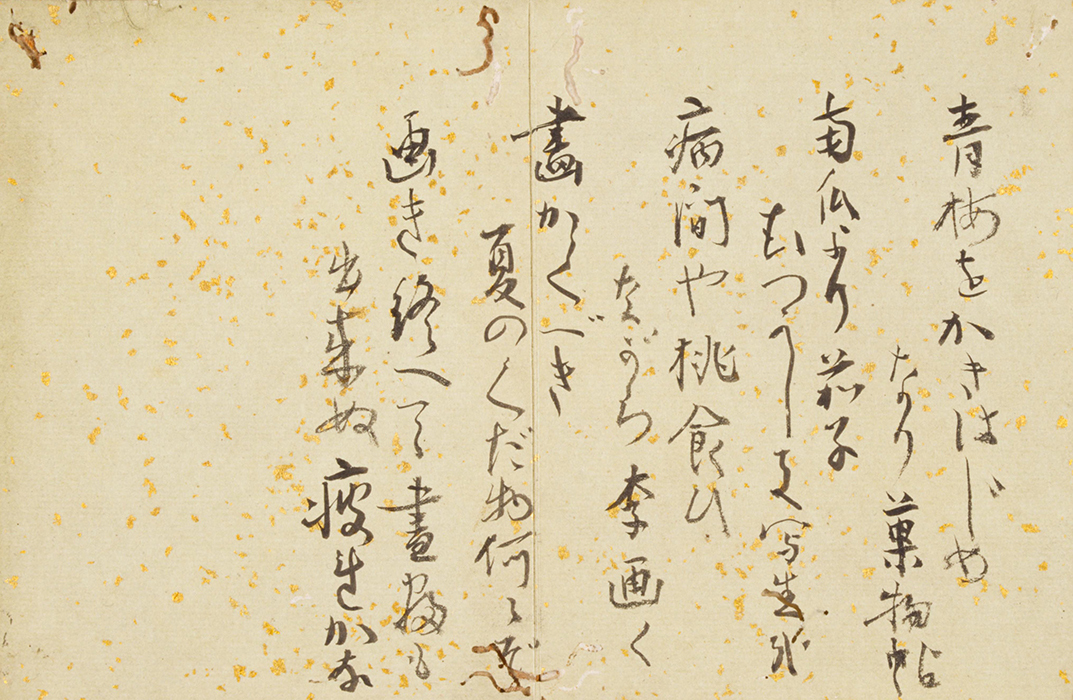

子規は、没年の明治35年(1902)の6月27日から8月6日の間、「果物帖」と名付け、水彩で野菜と果物18図を描いています。この画帖(縦12cm、横9cm 箱入り)に揮毫(きごう)を依頼した俳句の弟子、蘇山人(そさんじん)が父の国(清国)で没したため、子規が自分用にしたものです。中には、友人で画家の下村為山(いざん)の俳画2図も含まれています。この時期、子規のカリエスはさらに重くなり、毎日痛み止めのモルヒネを服用しています。妹の介助を受けながら、薬が効いている間に、仰向けの不自由な姿勢で描いていました。

小生唯一の療養法は「うまいものを喰ふ」に有之候 (『墨汁一滴』)

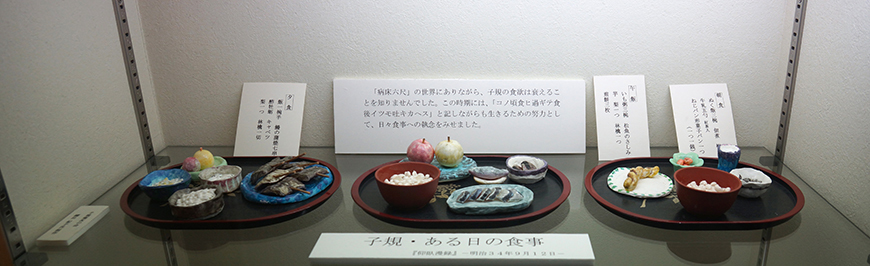

子規は、生きる事への活力を、食べ物に求めました。刺身は毎日食べてもうまく、果物や菓子、茶は不消化であってもうまい、と書いています。医者に不消化である果物を注意されていたのです。病床日録である『仰臥漫録』の毎日の献立を読むと、重病人とは思えないその量の多さに驚かされます。

亡くなる前年に書いた連載「くだもの」の中の一文「くだものと余」では、好物である果物への執着とともに、子規らしい独特の分析力が表現されています。

「余がくだものを好むのは病気の為めであるか、他に原因があるか一向にわからん、子供の頃はいふ迄もなく書生時代になつても果物は好きであつたから、二ケ月の学資が手に入つて牛肉を食ひに行つたあとでは、いつでも果物を買ふて来て食ふのが例であつた。(中略)病気になつて全く床を離れぬやうになつてからは外に楽しみがないので、食物の事が一番贅沢になり、終には果物も毎日食ふやうになつた。毎日食ふやうになつては何が旨いといふよりは、唯珍らしいものが旨いと云事になつて、とりとめた事はない。其内でも酸味の多いものは最も飽きにくゝて余計にくふが、これは熱のある故でもあらう。夏蜜柑などはあまり酸味が多いので普通の人は食はぬけれど、熱のある時には非常に旨く感じる。之に反して林檎の様な酸味の少い汁の少いものは、始め食ふ時は非常に旨くても、二三日も続けてくふとすぐに飽きが来る。柿は非常に甘いのと、汁はないけれど林檎のやうには乾いて居らぬので、飽かずに食へる。(中略)バナナも旨い。パインアップルも旨い、桑の実も旨い。槙(まき)の実も旨い。くふた事のないのは杉の実と万年青(おもと)の実位である。」(旧字を新字に表記)

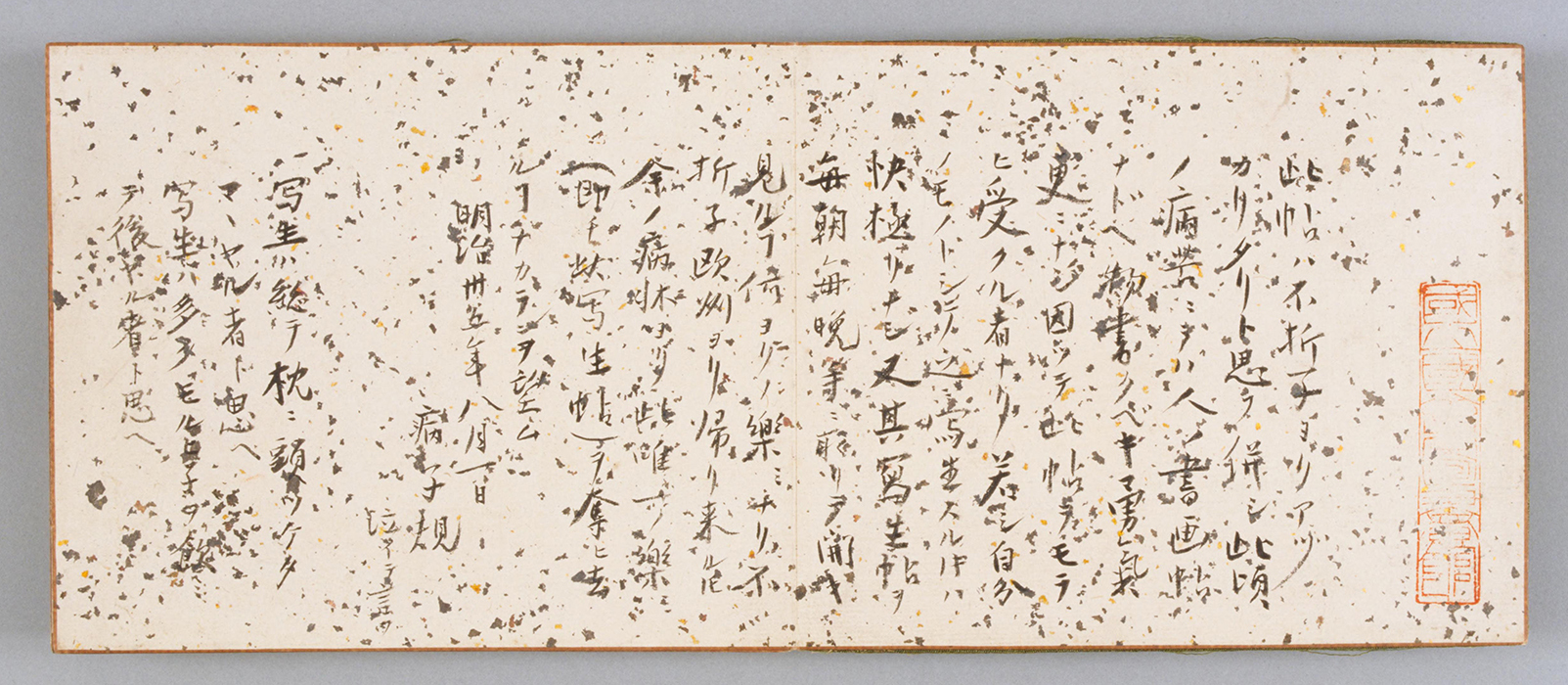

また、小論「飲食考(おんじきこう)」 (国立国会図書館蔵)では、万葉集、源氏物語などの古典から、飲食に関する物の語をあげてその用例を付しています。「塩」「ちくわ」「蟹」「鯛」「鰻」「葱」などの他、「奈良茶漬」「ゆづけ」と36例。どういう基準で選んだのか、子規の食べ物への熱意と考察が独特の一文です。