子規庵の庭には、妹の律や友人が病床の子規を慰めるために様々な草木を植えました。「小園の記」には小園の図があり、俳句で草木がその場所場所に示されています。椎、竹、松、萩、芒、鶏頭、桔梗、朝顔、秋海棠、おしろい花、葉鶏頭、百日草です。松葉牡丹は別名の日照草(ひでりそう)と両方登場しています。子規の好きな薔薇や、子規庵の象徴のような糸瓜はこの頃まだ無く、糸瓜棚は34年に作られました。

正岡家が使用していた井戸跡

青空文庫「小園の記」

青空文庫「病牀六尺」

青空文庫「墨汁一滴」

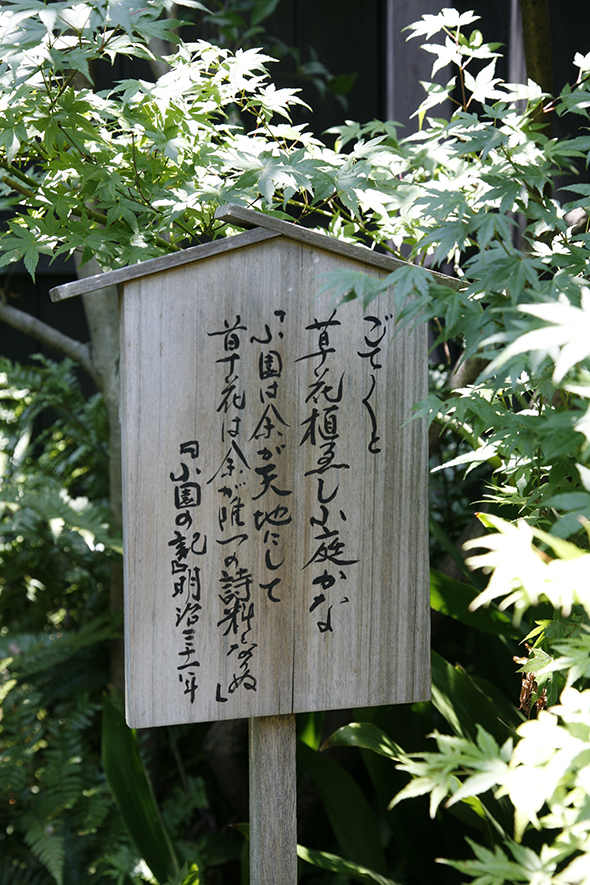

明治31年(1898)、子規は俳句雑誌「ホトトギス」に「小園の記」と題して子規庵の庭についての随筆を載せています。「我に二十坪の小園あり。」という冒頭に続き、転居した当初は、竹藪を切り開いた草木も乏しい裸の庭であったと記し、家主が小さな松を三本植えくれたり、隣の老女からもらった薔薇(バラ)の苗を植えたことを記しています。その薔薇が四五輪咲いた時は、句や歌を詠む気力を奮い立たせてくれたとも述べています。朝顔が終わる八月の末頃に、待ちに待った萩の花が一つ二つとひらくと、「飛び立つばかりの嬉しさ」だと表現し、秋になれば風の影響が心配だなどと、庭の様子が見えるような文章です。小さな庭の草木の成長が、子規の文学と病の日々を支えていたことは、「小園は余が天地にして草花は余が唯一の詩料となりぬ」の件(くだり)にも偲ばれます。随筆の終わりに俳句があり、現在の子規庵の庭と通じています。

ごてごてと草花植ゑし小庭かな 子規

明治34年(1901)頃の小園(庭) (子規庵寄託資料)

左手の棚は、明治34年6月に植木屋を呼んで作らせた糸瓜棚。現在の糸瓜棚の2倍程の大きさでした。正面の南側の生け垣には木戸があり、左手奥に上野の山が見えます。

鶏頭の花が咲いた庭を眺めて寛ぐ八重。明治44年(1911)9月、門人の河東碧梧桐撮影(子規庵寄託資料)

子規は、四季折々の移ろい(うつろい)を詠んでいます。

春

春惜しむ一日画をかき詩を作る (明治35年(1902))

夏

夕立や日のさす方へふつて行く (明治30年(1897))

秋

鶏頭ヤ糸瓜ヤ庵ハ貧(ひん)ナラズ (明治34年(1901))

冬

人も来ぬ根岸の奥よ冬籠(ふゆごもり) (明治30年(1897))

子規庵の庭には、妹の律や友人が病床の子規を慰めるために様々な草木を植えました。「小園の記」には小園の図があり、俳句で草木がその場所場所に示されています。椎、竹、松、萩、芒、鶏頭、桔梗、朝顔、秋海棠、おしろい花、葉鶏頭、百日草です。松葉牡丹は別名の日照草(ひでりそう)と両方登場しています。子規の好きな薔薇や、子規庵の象徴のような糸瓜はこの頃まだ無く、糸瓜棚は34年に作られました。

正岡家が使用していた井戸跡