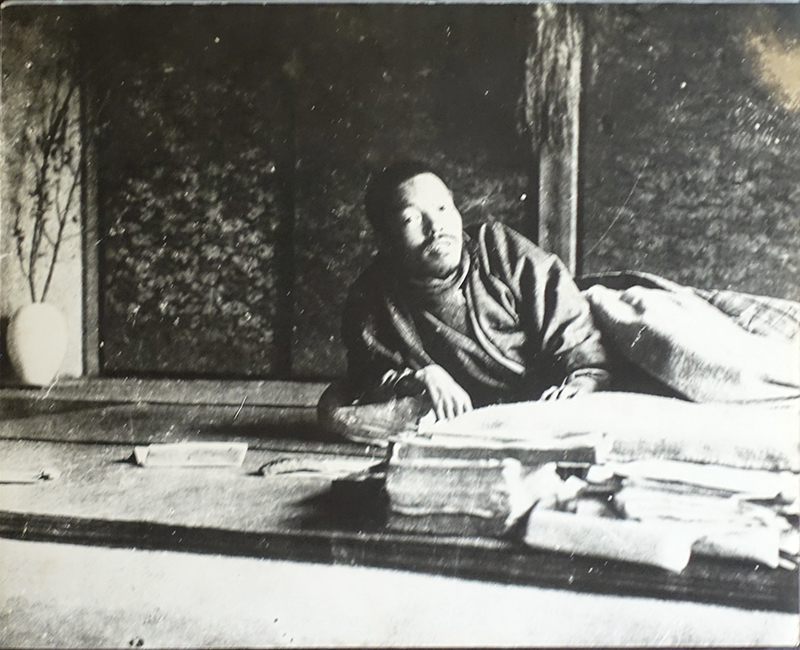

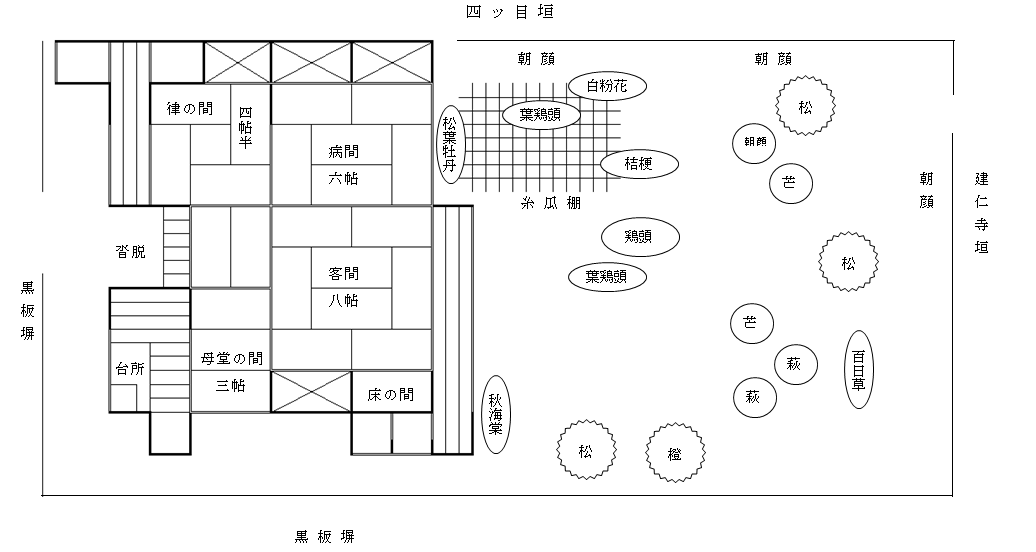

子規が病床に伏していた六畳間からは、ガラス戸越しに今も変わらずたわわに実った糸瓜の棚の青々とした風景が見えます。

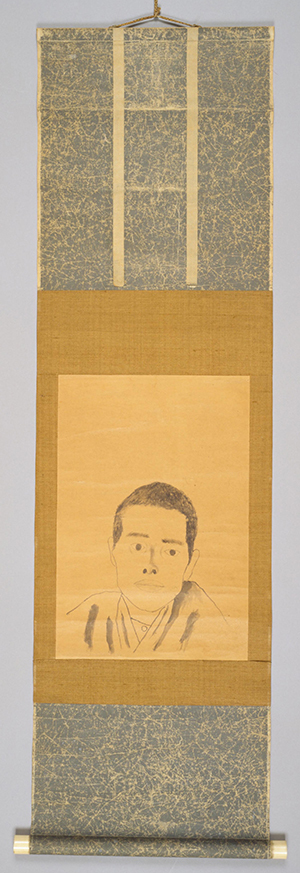

正岡子規(常規)は、慶応3年(1867)に伊予国温泉郡藤原新町(現愛媛県松山市花園町)に松山藩士正岡常尚の長男として生まれました。母八重は、松山藩の儒学者で藩校明教館の教授大原観山の長女でした。明治5年(1872)に父が亡くなったため、正岡家の家督を継ぎ、叔父の加藤恒忠や大原恒徳の後見を受けて育ちました。

明治13年(1880)、旧制松山中学(現松山東高等学校)に入学しましたが、明治16年(1883)に退学し、上京して受験勉強のため共立学校(現開成高等学校)等に学びました。翌17年(1884)、東京大学予備門(後に第一高等中学校と改称・現東京大学教養学部)に入学しました。明治18年(1885)子規18歳の夏、帰省した折に松山中学校の1年後輩の秋山真之を通じ、井手真棹に和歌を学び、この年に俳句も作り始めています。秋山真之は、子規の上京に刺激されて松山中学校を中退し、同じ年に東京大学予備門に入学しています。後に、経済的な理由で予備門修了後、海軍兵学校に進み、海軍中将として日露戦争で活躍しました。子規とは道を異にしましたが、生涯の友でした。

明治21年(1888)の夏、向島長命寺境内の桜餅屋山本屋の二階を「月香楼(げっこうろう)」と称して下宿し、文学青年らしく文集『七草集』を執筆している間、桜餅屋の娘と淡い恋のうわさが立ちました。翌22年(1889)1月には同級の夏目漱石との交遊が始まり、慶応3年(1867)2月9日、江戸牛込馬場下横町(現新宿区喜久井町)生まれの漱石と、10月14日生まれの子規の交流は、終生の友情を結びました。子規は、漱石と知り合ったこの年の5月に寄宿舎で突然大喀血をして肺結核と診断されました。その夜、子規は「時鳥」(ほととぎす)と題して、「卯の花をめがけてきたか時鳥」「卯の花の散るまで鳴くか子規」等、4、50句を詠み、「子規」と号しました。病との闘いが始まったのです。心配した漱石は、数人の友人たちと子規の病床を見舞い、その足で医師のもとを訪れています。病状を案じて漱石が子規へ出した最初の手紙の内容は、あの不親切な医者を廃して大学内の病院の診断を受け、早めに入院せよ、それが母堂のため、国家のためであると記し、最後に、以下のような励ましと俳句を添えています。

to live is the sole end of man! (注: 生きることこそ人の唯一つの目的)

五月十三日

帰ろふと泣かず笑へ時鳥(ほととぎす)

聞かふとて誰も待たぬに時鳥(ほととぎす)

金之助

正岡大人

梧右(注: 脇付)

(和田茂樹編『漱石・子規往復書簡集』 岩波文庫)

明治23年(1890)には、帝国大学文科哲学科へ入学(その後国文科へと転科)しました。翌24年(1891)3月、房総半島を旅し、紀行文『かくれみの』を執筆、5月には河東碧梧桐(かわひがしへきごとう)の縁から碧梧桐と同級の高浜虚子(たかはまきょし)と文通を始め、二人に俳句を教えました。この二人は、のちに子規門下の双璧として称されるようになります。

明治25年(1892)6月、子規は学年試験に落第し追試を受けずに、退学を決意します(26年3月退学)。11月には母八重、妹律を東京に呼び寄せ、12月には日本新聞に入社しました。家族3人の生活は、社主である陸羯南(くがかつなん)宅の西隣、上根岸88番地(金井ツル方)で始まったのです。新聞社の社員となった子規は、26年、新聞「日本」に俳句欄を設けて俳句の普及に、また文芸欄の拡充に本格的に乗り出しました。7月、東北へ旅をし、「はて知らずの記」を「日本」に連載しています。子規が現在の子規庵、当時上根岸82番地(羯南宅の東隣)の前田家の借家に越したのは、27年(1894)2月のことです。

子規は、明治19年(1886)-23年(1890)頃まで、ベースボールに熱中しています。上野公園博物館横の空地でも試合を行っていました。子規が寄宿舎の仲間たちとベースボールを楽しんだ場所にちなみ、平成18年(2006)7月、草野球等が行える「上野恩賜公園正岡子規記念球場」が設けられました。ちなみに、東京ドーム内の野球体育博物館には殿堂入りした子規の横顔のレリーフがあり、ベースボールの短歌九首も顕彰文に記されています。

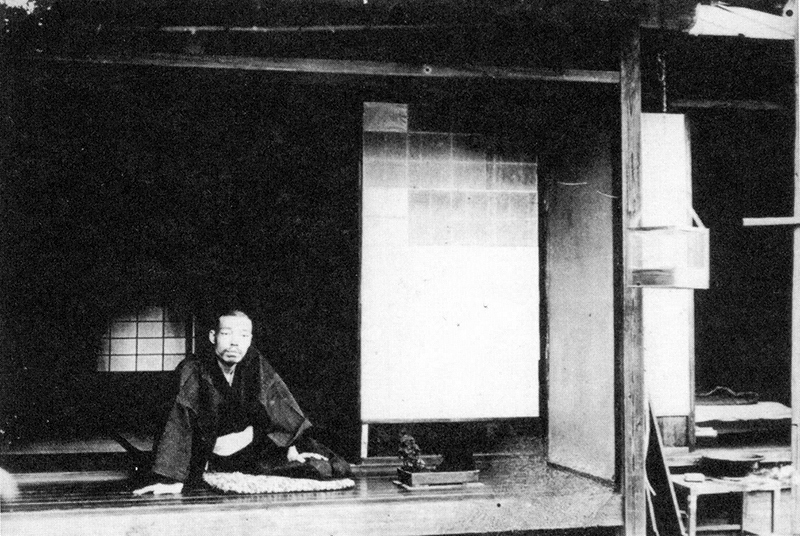

子規の随筆「車上の春光」に「去年(明治32年(1890))穴のあいた机をこしらえさせた下手な指物師」とあります。脊椎カリエスのため伸ばせない左ひざを立てて机の切込みに入れ、安定をはかったのでしょう。また、同じ32年12月に六畳の障子がガラス戸に替わり、日の光が入るようになりました。

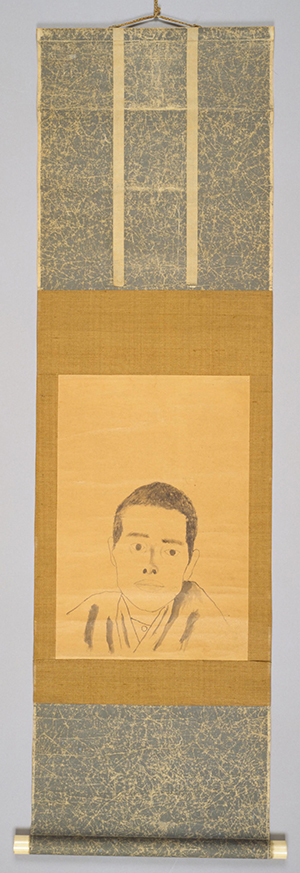

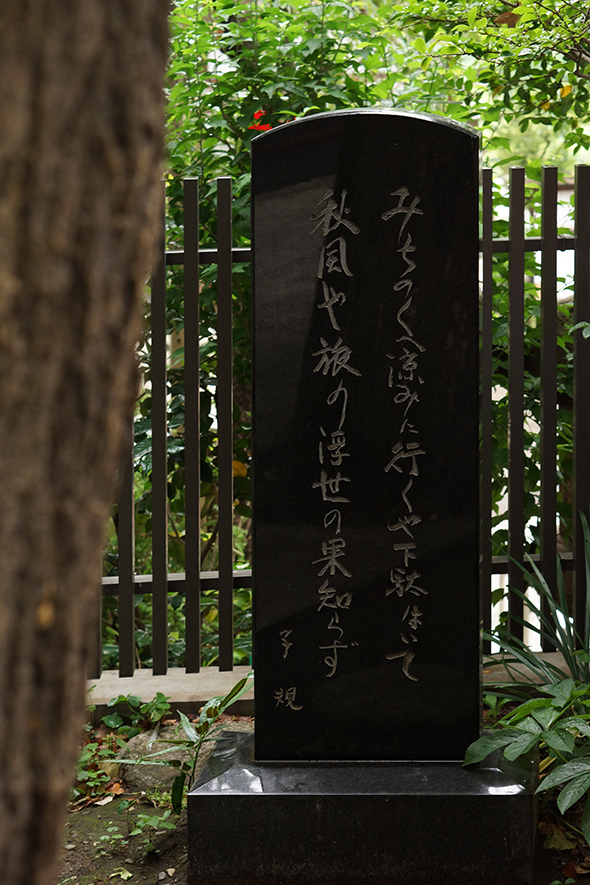

正岡子規(本名・常規、1867-1902)は、慶応から明治時代に生きた俳人、歌人、国語学の研究者です。俳句、短歌から随筆、小説、新体詩、漢詩まで多岐にわたり活動し、日本の近代文学を拓いた先駆者です。明治22年(1889)に大喀血した自らを、口の中が赤いので鳴いて血を吐くと言われているホトトギスに喩えて子規(ホトトギスの漢名)と号しました。新聞記者として在職しながら、明治30年(1897)には俳句雑誌「ほとゝぎす」を創刊し、自らも句を詠み、短歌の革新を試み、そして随筆を書くと共に与謝蕪村等、先達の研究に努め、近代文学に大きく貢献しました。

子規庵は、母八重や妹律と共に過ごし、34歳11ケ月の生涯を終えた旧居です。明治27年(1894)2月に移り住んだ借家(旧加賀藩前田家の下屋敷内)は、昭和20年(1945)4月の第二次世界大戦時の空襲により焼失しましたが、昭和25年(1950)に寒川鼠骨(さむかわそこつ)等の尽力により、ほぼ当時の姿に再建され、現在に至っています。(台東区根岸2-5-11)

子規庵はJR鶯谷駅下車北口より徒歩5分、ビルやホテルの建て込んだ一画を抜けた根岸2丁目にあります。子規はここに明治27年(1894)に移り住み、明治35年(1902)9月19日に病没するまで居住しました。子規は、自らを獺祭(だっさい)書屋主人、竹の里人とも称しています。子規の死後、妹の律が家督を継ぎ、母八重と暮らしていました。律の死(昭和16年)後は、門弟の寒川鼠骨が子規庵を守り続けました。昭和25年(1950)に再建され、昭和27年(1952)に、東京都指定史跡になりました。現在は当時の約2倍(405.6平方メートル)の面積になっています。路地を挟んだ向かいには、明治27年(1894)に子規と出会い、新聞「小日本」の挿絵を担当して以来の友人、洋画家、書家の中村不折(なかむらふせつ)の旧居(書道博物館)があります。不折は、明治32年(1899)に子規の彩色画を描きたいとの要望に水彩絵具を持参しています。子規はこの絵具を用いて、「果物帖」や「草花帖」等の作品を亡くなる直前まで描いています。