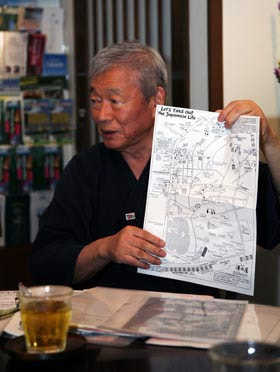

旅館澤の屋の澤功(さわ・いさお)さん

澤の屋の一人娘だった奥様と結婚し、東京相互銀行(当時)でのお仕事の後に奥様の家業を継がれ、今日に至る。観光カリスマとして、全国各地での講演や大学や研究機関等での講義やアドバイスにも熱心に取り組んでいる。

旅館澤の屋は、昭和24年(1949)に谷中に開業されました。その後、東京オリンピックの開催、修学旅行客の増加等があったため、3階建24室まで拡げられました。ところが、昭和45年(1970)の大阪万博(日本万国博覧会)終了後、宿泊客は一気に減少し、さらに昭和47年(1972)には、不忍(しのばず)通りを走っていた都電が廃止されて、上野から谷中までの足がなくなり、また上野駅界隈にはビジネスホテルが次々と開業して、谷中での旅館業は難しくなりました。昭和57年(1982)には、ジャパニーズ・イン・グループ※の創立者の新宿の矢島旅館のご主人に海外からの旅行客を受け入れてはと勧められていた事もあり、言葉も分からないという躊躇もありましたが、海外からの旅行客の受け入れを始めました。初年度の昭和57年(1982)には230名の宿泊客でしたが、その後は順調に増加していき、現在までに150,000名余の宿泊客となりました。経営に携わった当初は、旅館の規模を大きくする事ばかりに思いがありましたが、宿泊される様々な国の方の話や海外の見聞から、小さな宿やB&B(Bed and Breakfast, ベッド・アンド・ブレックファスト)形式の宿泊施設を知り、規模を大きくするのではなくて、程良い規模で、日本の文化や慣習を知ってもらう日本旅館である事も大切だという事に考えが至ったそうです。平成23年(2011)の東日本震災等の影響もあり、宿泊客は一時減少しましたが、徐々に回復しつつあります。観光立国としての課題とホスピタリティの大切さが、澤さんのお話から見えてきます。

※ジャパ二一ズ・イン・グループ(Japanese Inn Group)

海外からの宿泊客の誘致を目的として、日本の民間外交の一員として国際親善に寄与する事を趣旨に掲げている旅館団体

Q: 澤の屋さんには海外からのお客さんが沢山いらっしゃるそうですが、どのようなお客さんがいらっしゃいますか。

澤: 日本は国を挙げて観光を振興し、海外からの旅行客を誘致しようとしていますが、その対象のほとんどが大きな旅行代理店等のエージェントを介したアジアからの団体のお客様です。私どもの旅館では、昨年は宿泊客の92%がアメリカ、オセアニア、ヨーロッパからのエージェントを介さない個人旅行のお客様、6%がアジアからのお客様で、いわゆるFIT(Foreign Individual Tourist)と呼ばれる個人旅行の方がほとんどです。

日本への旅行客の主要20ヶ国中の11ヶ国がアジアからです。これらの11ヶ国から年間600万人が訪れています。一方、他の9ヶ国がアメリカ、ヨーロッパ、オセアニアで、180万人に留まっていますが、この方々の多くが長期に日本に滞在して各地を旅行されています。また、日本は物価が高いと言われていますが、決して高くないと思います。ジャパンレール・パスを購入して、少し価格の安いランチで済ませれば、安価な旅行も可能だと思います。海外旅行客の受け入れにあたっては、言葉が難しいからと躊躇していましたが、実際受け入れてから考えてみると、簡単なローマ字が書けて、辞書があれば、どの旅館やホテルでもどうにかなるのではと思います。

Q:リピーターとして宿泊される方は、どの程度いらっしゃいますか。また、どのようにして予約されるのですか。

約30パーセントの方がリピーターです。最初は手紙でしたが、次にファックス、最近ではeメールと電話での予約になりました。リピーターと言っても、3年、5年ぶりというような方もおられて、若い時に日本を訪ねられて、その後に結婚やお子さんが出来てというような方が家族を伴って来られます。このようにして、縁が出来て、またお出でになるのではないかと思います。日本のホテルや旅館は、頼んでもいない事も丁寧にしてくれるが、澤の屋は頼んだ事だけを一生懸命してくれるというホスピタリティが自由で良いと、よく言われます。

Q:団体客やアジアからのお客さんもおられますか。

私どもでは大手の旅行代理店等を介した団体のお客様は受け入れておりません。近くの東京大学等に来られたアジアの方も大学等からの紹介もあり、宿泊されています。どこの国の方でも、私どもは受け入れております。

Q:こちらに宿泊された方は、どのようにして町を歩かれて、東京を巡られるのでしょうか。

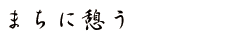

私どもが、ジャパニーズ・イン・グループに加入したのは、32年前の昭和55年(1980)でしたが、当初は一泊7500円で、室料4100円(現在は、4800円)、夕食は2500円、朝食は900円としていました。ところが、室料に比べて夕食が高いとか、宗教上の理由で食べられないというような事から夕食を摂られるお客さんが減りました。そのため、夕食の提供を止めました。その代わりに、どこでお客さんの嗜好に合った食事が出来るか、お教えするために谷中のエリアマップを作成しました。最初は、英語だけのマップを作成しましたが、評判が良くありませんでした。日本語が書かれていないので、英語だけで目的のお店を訪ねても合っているのか分からないという事でした。そのため、ジャパニーズ・イン・グループのパンフレット等も手掛けられているシャローム印刷の岡田さんに相談をして、日本人の生活や文化も理解してもらえるようなエリアマップにしようと、一緒に幾度も町を歩いて作成しました。(右上段に続く)

エリアマップで紹介したお店の方にも、店頭に"Welcome to"の表示と英文のメニューを作成してもらえるよう、お願いしました。最初は海外の方には少し戸惑っておられましたが、写真入りで価格を書いておけば分かるという事で受け入れて頂けるようになりました。お客様からも、安くておいしい店があったから、エリアマップに載せてはというようなお話や国立の博物館や美術館にも近い所だから、その立地を知らせた方が良いというようなアドバイスもありました。谷中は上野駅からも離れていて立地が良くないと思っていた私どもの認識も変わりました。(下段に続く)

また、長期滞在のお客様には大事な銀行、郵便局、病院、薬局、そしてクリーニング店、床屋、コンビニエンス・ストア、銭湯、骨董屋、食事処等も入れました。エリアマップには、"Let's find out the Japanese Life"と書いて、「根津神社」「大名時計博物館」「マキノ象牙店」「いせ辰」「いせ一」「菊見せんべい」等の店舗も書き込みました。谷中は観光地ではなくて、生活圏ですから、私どもの日常の生活を見て触れて頂くという事ですし、そのためのガイドや地図が重要ではないかと思います。チェックインの際には、このエリアマップ、英文の地下鉄路線地図、東京都作成の東京全域の地図の3点をお渡ししています。お祭り等の季節には、エリアマップにイベントの会場も書き入れてお知らせしています。フランスから来られた若い3人の芸術家の方々は、最初はもっと大きなバスやトイレ付きの部屋を要望されていましたが、しばらくすると、町が気に入ったという事で、3ヶ月間滞在されました。(次ページに続く)

旅館澤の屋の澤功(さわ・いさお)さん

澤の屋の一人娘だった奥様と結婚し、東京相互銀行(当時)でのお仕事の後に奥様の家業を継がれ、今日に至る。観光カリスマとして、全国各地での講演や大学や研究機関等での講義やアドバイスにも熱心に取り組んでいる。