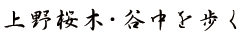

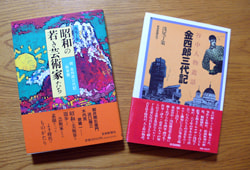

浅尾拂雲堂の浅尾空人さん

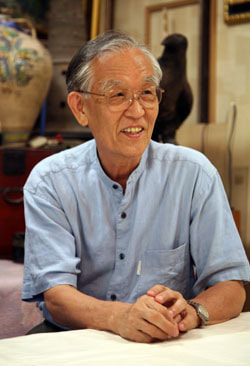

台東区、そして上野桜木、谷中界隈を行き交った芸術家や文士に纏わる逸話は、浅尾拂雲堂三代目金四郎こと浅尾丁策氏の「谷中人物叢話─金四郎三代記」「昭和の若き芸術家たち─続金四郎三代記」(芸術新聞社刊)に詳しい。

上野桜木町会長を務められ、上野桜木で画材業、絵画修復業を営まれている浅尾空人(あきひと)さんに、お話しを伺いました。

Q:「浅尾拂雲堂」(あさおふつうんどう)の屋号の由来について、お教え下さい。

浅尾: 拂は中国語で筆という意味です。筆で人が集まる家という事で初代が号しましたが、元々は筆屋でした。明治時代に、初代の浅尾金四郎は下谷二長町(現台東1丁目)の市村座の前で店を開いていましたが、先の震災で焼け出されて現在の上野桜木1丁目に店を移したのは昭和2年(1927)でした。当時は、根津にも1軒設けていました。

Q: 芸術家の方々との交流について、お話し頂けますか。

朝倉文夫さんの娘婿の方と付き合いはありましたね。谷中や根津(文京区)は、文人や芸術家の町でしたが、戦後(昭和30年頃)から文人、画人はばらばらになってしまって、以降に谷中に住んでいる方はずいぶん少なくなりました。

Q: 東京藝術大学の教授を務められたフレスコ画家の絹谷幸二氏との交流については、いかがでしたか。

絹谷幸二さんは、学生時代はこの近くの古いアパートに住んでいて、よく、うちに遊びに来ていました。当時指導教授だった島村三七雄教授に「油絵でなく、留学してフレスコの勉強をしたら」と言われて、結婚後すぐにベニスに赴いて、2年間滞在していました。初めに送ってきた作品の画題が波で、2年目が林檎の皮と作風が変わっていました。帰ってきたら、以前は薄暗かった画風が明るくなっていました。フレスコの下地作りの作業は大変なのですが、奥様が下地作りを手伝ったりして、本人は一生懸命描いていました。ある時、薄暗くて沈んだ絵になっているので、「元気出しなよ」と言うと、怒りましたね。絵をけなされたと思ったのでしょう。息子の結婚式の来賓の挨拶の中で「生意気な額縁屋がいるんだ」って言うんで、びっくりしました。今でも、先生にはお世話になっています。

Q: 上野桜木、谷中の昔はどのような風景でしたか。谷中には大名時計博物館などもありますね。

私の父曰く、大名時計博物館創始者の上口愚朗さんは戦中に疎開する人からピアノを買い付けて戦後にはこれを販売して財を築き、大名時計を蒐集されたと聞いています。また、先の天皇陛下の洋服も仕立てられた方とも聞いています。江戸時代の貴重な和時計などもありますね。私の父とも親交は厚かったですね。谷中では「変人奇人」と言われていて、昔のこのあたりの事については話題にもなりますね。(下段に続く)

Q: 先代の浅尾丁策さんは、「谷中人物叢話─金四郎三代記」「昭和の若き芸術家─続金四郎三代記(戦後編)」などを著されていますが、少しお話し頂けますか。

父が、芸術新聞社の藝術新聞に毎月連載したものをまとめました。洋画界に詳しかったのは親父が最後かもしれませんね。また、店を継いでるのは私の所ぐらいで、そのような逸話も無くなりましたね。金四郎とは、浅尾拂雲堂を開いた初代の浅尾金四郎で、代々金四郎を引き継いでいますから、私は四代目金四郎となります。

Q: お店がある上野桜木のこの界隈は、どのような風景でしたか。

ここは、元々は寛永寺さんの敷地でしたが、明治期に渋沢栄一翁が整地し直して分譲しました。初めは、畳屋さんとその頭が入っていました。このあたりは元々は庫裏(くり)で隣は墓地でした。明治以降に、現在の町の形になりました。現在の言問通りも、上野桜木2丁目にあるへちま寺(浄名院)までしか通っていなくて、吉田屋酒店(現旧吉田屋酒店:台東区立下町風俗資料館付設展示場)のすぐ裏が本通りでした。当時の区割は明確には整備されていなくて、谷中初音町(現谷中)まで行くと私有地でした。芸術家が住む町としては、東京で一番密度が高かったでしょう。東京美術学校、東京音楽学校(現東京藝術大学)がここにできて学生が多く住むようになりました。少しお金がある画家は駒込林町界隈に住みましたが、お金がない学生はこの界隈の下宿屋に住みました。また、近くには大河内家(大河内松平家)の屋敷もありました。谷中界隈に日本画材を扱う店ができたのは、明治20年(1887)に東京美術学校が開校して後の事でしょう。

Q: 筆(洋画筆)作りや絵画修復を手掛けられたのはどのようないきさつからですか。

明治期の洋画家で画塾「生巧館」を主宰した山本芳翠や東京美術学校西洋画科の黒田清輝に請われて、書道の筆製造から洋画筆製造に携わりました。洋画筆は、当時の和筆と全然違っていて、私の祖父(二代目金四郎)は工夫して製造して納めて、昭和4年(1929)からは東京美術学校御用達ともなりました。文献にも、明治以降の日本の文化の項に、洋画筆は浅尾拂雲堂が初めて作ったと書かれています。当時、洋画筆の材料としてなかなか良いものはなかったようです。鎌倉ハムを製造していた会社から豚毛をもらってきて試したとも言われています。筆作りは、一子相伝でした。

絵画修復は昭和初期から手掛けています。東京美術学校出身で渡仏した洋画家の伊原宇三郎さん、山下新太郎さんや田辺至さんらから「そろそろ江戸末期や明治の日本の洋画が傷んでくるから、君も修復を勉強しなさい」と言われて、父(丁策)は骨董屋から古い絵を集めて独学で学びました。戦後は宮内庁から呼び出しがあって、以来宮内庁にも出入りしています。父丁策の油画修復技術は、台東区無形文化財(工芸技術)の指定も受けました。昭和39年(1964)のオリンピック開催の際には、迎賓館の一部屋をオリンピック委員会の事務所に使っていたのですが、改修に携わっていた清水建設から父に調査依頼があり、修復可能にしましたが、個人では請ける事ができないため、当時の文部省が担当することになり、東京藝術大学の寺田春弌先生が担当して、その際に修復教室がやっと設けられました。寺田先生は、その後の改修時(1974)に迎賓館に「第七天国」と題した天井画を描かれています。(右上段に続く)

Q: 額装を手掛けられたのは、いつ頃からですか。また画材製造も行われていたのですか。

浅尾: 昭和40年(1965)頃、画材店の画材の値引き合戦が始まりました。元々、画家や芸術家の人口は少ないのに、いよいよ食べていけなくなりました。また、画材だけでは、特殊性もないため、額縁製造へ転向を図りました。以前は、絵の具は手練りで売っていました。大理石の板上に油と顔料を置いて練ります。練った回数で色が変わるのですが、画家が傍らで見ていて「そこで良い」というと、好みの色ができていました。これをチューブに詰めて売っていました。安ければ良いというだけでは良くないのですが、先生方も最初は安い絵の具で描いて、最後に良い絵の具で少しだけ色をつけるようにしていました。やはり安いだけの絵の具では色の出方は薄く、こくがなく、絵に深みが出なくて良くないのです。画家が海外に行くと、今まで使っていた絵の具の使い方が少し変わり、画面の色彩が鮮やかになって帰って来るケースが多いです。おそらくは、建物の色や空気が違うのでしょう。

Q: 昨今の藝大生の傾向はいかがですか。

今の藝大の学生は、少し個性がないですね。以前は、いわゆる奇人変人が多くて、上野公園の噴水の前で裸踊りするような輩もいて、それなりに自己主張がありましたね。最近では、人の絵を褒めない、また批判もしない、材料研究もほどほどというところです。受験だけで草臥れてしまっているのかもしれませんね。また、藝大に入って数年で絵を売ろうとしてしまいます。画商が1万円か2万円程でも持っていくと喜んで手放してしまいます。「40歳までは売っちゃだめだよ、まずは勉強して蓄えないとダメだよ」と言うのですが、先のバブル時には画商がすぐ絵を買って行ったので、売ってしまいました。けれども、20枚、30枚持っていっておしまいです。全国に名前を出すには、500枚程は出さなければ駄目ですね。本当に絵が好きで描いた人は良い方向に変わっていきますね。

Q: 学生時代に、このあたりに住まわれていた著名な方はおられますか。

日本画家の東山魁夷さん、洋画家の林武さんもいましたね。当店は、戦後に「プールブーモデル紹介所」を設立していましたので、2階にヌードモデルを10人ほど並べて、酒を飲みながら描いていたという事もありました。

Q: 上野桜木、谷中界隈の画材店の状況はいかがですか。また、額縁制作はいかがですか。

日本画の画材屋さんが2軒ありますが、今もって営業を続けております。額縁製造を手掛けているのは、戦前は全国に3軒程ありましたが、戦後は手作りの額縁屋はほとんどなくなりました。手作りだからといって高く売れるわけではないので。彫り(オーナメント)は石膏型で作っていましたが、今では彫り師がいなくなってしまいました。今では、年寄りばかりです。私の所では見本はありません。絵を見て決めるのですから、1枚1枚違っています。その額縁はその絵にしか合いません。少し前までは、少し大きな機械を入れて大々的にやっていたところもありましたが、バブル期の後には、ほとんど潰れてしまいました。(下段に続く)

額縁制作の工房で

今では、画商、デパート、画家との直接の付き合いで制作したりします。「親父(丁策)が死んだら、お前の額縁以外は絶対付けないよ」という画家の方もいましたが、今の方は「高いから付けられません」と画商に言われて、安い額縁に入れられても文句を言わなくなりましたね。自分の絵が可愛ければ、ちゃんとしたものを付けないと駄目ですね。売れない画家が、額縁を作って付けたらすべて売れたというような事がよくありました。額縁で絵がきれいに見えてきます。それが分からないと駄目だなと思います。最近の藝大生は「卒業制作の作品150号の額縁を5、6万円で作ってくれ」と頼んできます。私の所の額縁は20万程は掛かります。「前に頼んだ所に行って作ってもらったら」と言うと「いや、潰れました」という事がありましたね。それで、既製品の額縁を持ってきて色を直してあげたりしましたね。私たちは、絵画作品を見ても、つい額縁に目がいきますが、絵を見ていて額縁だけ見えてもいけません。額縁が全然見えなくて絵が良かったというのが一番良く、額縁だけが目立つのは論外です。絵の印象だけ残るのが良い。また作者が遠くを見せたいのか、近くを見せたいのかを判断して額縁をデザインする事が必要です。それを強調すると絵がよりよく見えるようになります。最近では、本物を見る人がいなくなりました。額縁は何でも良い、ただ付いていれば良いという人も、また今の学生は裸で掛けても良いと考えていますね。自分の絵はそれで良いと考えているのでしょうが、自分では分からない、自分の絵に足りないところがあるはずです。それを補うのが額縁です。補わないのは70%の絵を見せるということだと思います。(次ページに続く)

浅尾拂雲堂の浅尾空人さん

台東区、そして上野桜木、谷中界隈を行き交った芸術家や文士に纏わる逸話は、浅尾拂雲堂三代目金四郎こと浅尾丁策氏の「谷中人物叢話─金四郎三代記」「昭和の若き芸術家たち─続金四郎三代記」(芸術新聞社刊)に詳しい。