2階展示室について

台東区伝統工芸振興会会長の田中義弘さんに、館内をご案内頂きました。

江戸木版画(長尾 雄司・次朗)

これは木版画ですが、お兄さんの雄司さんが摺られていて、次男の次朗さんが彫っています。また、お姉さんも彫られていますね。

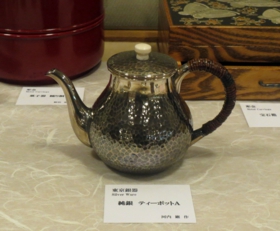

錫器(中村 圭一)

これは錫器ですね。錫は融点が低いんです。ですから割と柔らかい。落とすと変形してしまいます。これは叩き出したものではなくて、削り出しの技法です。錫器の需要は名古屋辺りが多いのですが、東京での需要は銀器が主ですね。

錫自体の価格は、銀に比べてそれほど高くはありません。錫の利点は、冷たいものは結構長く冷たく保ちますし、温かいものも長く保ちます。このような金属の製品で金や銀の器は、一般の方は細工よりも重さで比較してしまいますが、本来は彫りなどの細工や薄く作る事の方が難しいのです。

銅器(星野 保)

銅器(星野 保)

これは、叩き出しの技術です。銅は殺菌力が高く、熱の伝導率が良いのです。価格もそれほど高くはありません。

木工細工・神輿(種谷 吉次)

木工細工(種谷 吉次)

これらは木工細工で、主に製作されているのは神輿などですが、これは奈良薬師寺の東塔の縮小模型です。

神仏具錺(かざり)(川島 利之)

これは、錺(かざり)金具です。家具などの調度に限らず、浅草では神輿金具製造が多いですね。また神具や仏具にも多く用いられています。

金銀砂子(すなご)細工(田部井 稔)

これは砂子細工ですね。本来は、襖の柄などに金銀などの砂子で描いていたのですが、次第に需要が無くなってしまいましたので、最近では壁掛けなども製作されています。

彫金(野沢 忠義)

東京銀器(泉 健一郎)

最近では、彫金のブレスレット(バングル)なども製作されていますね。蒔絵や彫金の手箱などは昔からあるのですが、現代に合わせて、このようなデザインも手掛けられています。 (右段に続く)

東京銀器(河内 巌)

看板彫刻(左:大久保 光博、右:坂井 智雄)

看板彫刻(坂井 保之)

これは、木彫看板です。最近では、看板もプラスチックなどになってしまいましたが、坂井さんはずっと木彫をされています。今ではずいぶんと重宝されて、表札製作なども手掛けられています。

下の写真は、手彫りの木彫作品ですね。近年ではコンピュータや工作機械が使われるようになって、ひとつの基があれば幾つも出来るようになり、今では台湾や海外に製造拠点が移りつつあります。それに伴って、本来の手彫りの木彫の良さを見抜く人も少なくなりました。

江戸指物(木村 正)

江戸すだれ(田中 耕太朗)、江戸指物・手鏡セット(木村 正)、三味線箱・桑駒入れ小箱(中西 正夫)

江戸指物(木村 正)

近年では、生活様式も洋式に変わってしまいましたので、このような箪笥がおける部屋も少なくなりました。そうすると、需要が無くなってしまいます。元来は寸法も決まっていましたが、最近では注文に合わせて製造するようにもなりました。やはり現代に合わせて変わらないといけませんね。三角形のコーナーに合わせてだとか、隅の形に合わせて製造するようにもなっていますね。指物でも、椚(くぬぎ)、桑、杉とそれぞれの得意分野があり、また需要もありましたが、今では需要も少ないと、何でも手掛けなければならなくなりました。

江戸木目込人形(菊地 之夫)

こちらは人形ですが、浅草には人形の大手の問屋も多くありますから、その周辺には、頭を作る人、被服を作る人、足を作る人とそれぞれ分業が出来ています。五月人形や三月の節句の人形なども、ひとつのセットが15組程で構成されていて、毎年これらが製造されています。

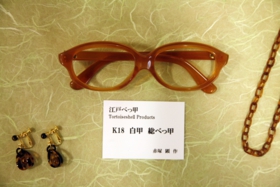

江戸べっ甲(赤塚 顕)

江戸べっ甲(磯貝 實・克実)

ワシントン条約以降、鼈甲(べっこう)の使用が難しくなりました。眼鏡などは、やはりべっ甲細工の製品が本当は良いですね。眼鏡は掛けていると落ちてきますが、べっ甲だとそれがないですね。

東京組紐(川勝 新市)

帯締めは、江戸時代後期に普及しました。歌舞伎役者が帯の上から締めた組紐(くみひも)の流行から始まったとも言われています。平たく組む「平組」、丸く紐状に組む「丸組」、杉の葉が並んだように組んだ八ツ組み紐を芯にした「角組」などを基本とした多様な表現があります。