タイマイについて

江戸時代のべっ甲

象牙などは劣化しないし、使っていると艶も出てきます。彫り師の名前が入っていて作家ものとしても価値があります。べっ甲細工には基本的には作家はいません。最近は製品に名前を入れる職人もいますが、本来は誰が作ったかも分からないし、骨董的な価値もほぼありません。肌に触れない置物なら多少は価値があるでしょうが、べっ甲細工は劣化する一方ですから、またそれが良いところだとも思われます。

江戸べっ甲師になるまで

江戸べっ甲師になられたきっかけをお聞かせください。

江戸べっ甲について

主に作られているものは何ですか。

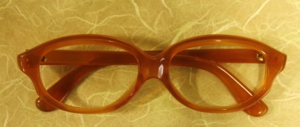

先代の時から基本的には眼鏡を作っています。修理も多いですね。

江戸と他の地域の製品に違いはあるのでしょうか。

今はありませんね。昔はあったでしょう。江戸時代にはべっ甲製品を作っていた地域は、今で言う東京と長崎、大阪。その三大産地があり、長崎では海外の人が買っていくお土産物を作っていました。箱物と言いますが、宝石箱や硯箱、他には置物などと、そういうものが多かったようです。東京では、花魁(おいらん)が使う簪(かんざし)や眼鏡を作っていました。大阪はと言うと、何とも良く分からないのですが、今は大阪では櫛などを作っていますね。床屋さんが使うような櫛ですね。多分大阪は港があったから、当時は材料が長崎から経由したんじゃないかと思います。大阪には今も何軒かはありますが、昔に比べると少なくなってしまいました。

製作工程についてお教え下さい。

眼鏡の場合は、まず玉型と言いますが、レンズの型を作ります。注文の際には問屋さんからサイズが来ます。それに合わせて、プラスチックのシートで型紙を作り、鼻と横の部分、あとは真っ直ぐな棒を、上の部分、下の部分と作ります。それから型に合わせて材料を糸鋸(いとのこ)で切っていきます。そうすると厚い部分と薄い部分が出来ますから、何枚か貼り合わせます。このようにして作りたいものの厚みになるようにパーツを作ります。貼り合わせるには、水と熱と圧力を用いて、接着剤は使いません。板に挟んでプレスします。繋ぐ前に生地を見ます。材料を光に透かしながら、どこをどう取るかと考えて色に合わせて取ります。この時に無駄にならないように取ることが、大変重要ですね。

この真っ直ぐの棒を真ん中から割ります。そして曲げていきます。温めて曲げて、フレームに合わせて繋ぎます。これを繋ぐと眼鏡の形になります。これに鼻当てをつけます。このようにして仕上げていきます。テンプル(つる)は真ん中で割って2つ取りますが、私は割る時に糸鋸は使いません。鋸で切ると切り屑が出ますからロスが生じます。突切り(つっきり)で割るとロスがありません。ただ難しいのは真ん中から割らないといけないのですが、どちらかによれるおそれがあります。力が入ると、斜めに入ってしまって真っ直ぐ入りません。慣れれば、やはりこの方法が理に適っていますし、綺麗に割ることができます。これで割って、左右同じように厚みを整えて作っていきます。それから細かい布やすりを使って表面を研磨して、きさげで表面を削ります。それから、耳に掛かるように温めて曲げます。その後にモーターローラーで研磨します。最初に下磨き用の泥で磨き、次に艶を出すように仕上げの研磨をします。

腕が問われるのは、どのような工程でしょうか。

やはり最初の材料を積もる段階でしょうか。どの材料をどのように組み合わせるかは、その人のセンスですね。少し足りないところに何を足すかも重要です。材料を積もった段階で、最後の作品の出来映えがすべて決まります。その後の工程は流れ作業ですから、誰がやってもそれほど変わるものではありません。完成品はこのようになりますが、最初の段階は毎回違いますね。この前は3枚合わせたけれども、今回は5枚合わせなければいけないとか、4枚になるとか、毎回違うパターンをやっています。使う材料も違いますが、最終的に同じにすることは難しいですね。

厚さを揃えるのが大変なのですか。

厚さもありますが、基本的には色ですね。その色を出すためにどうしたら良いのか。黄色一色が最も価値が高い。何枚か貼り合わせると黒くなります。黒くなってしまうと価値が下がります。そこが難しい。良い材料を使えば良いものは出来ますが、それでは駄目ですね。良い材料を使って良いものが出来るのは当たり前ですから。どのように材料をうまく工夫するかが、大事ですね。

他に違った作品を作られたことはありますか。

べっ甲は焦がすと膨れてしまいます。溶けはしないし燃えないんですが、気泡がぶわっと湧いて煎餅みたいに膨れます。それを浮きとして使ったんじゃないかと思いますが、べっ甲自体は浮かないので、水に入れると沈んでしまいます。また水に浸けておくと変色して艶も無くなってしまいますから端材を使ったんじゃないかと思われます。

道具について

道具についてお教え下さい。

がんぎ(左)、その隣が、仕上げや貼り合わせに用いるきさげ

使われている台は何と言うのでしょうか。

先代から引き継いだ道具はありますか。

全てです。まあ別に新しい物は特にありませんから。べっ甲屋さんは機械も結構使っています。ただ、手でも行わなければなりません。貼り合わせなどの工程はどうしても機械では出来ません。その辺が量産化出来ないところかもしれません。

手技が大事なのですね。

そうですね。色を見ないといけませんから。何枚も貼り合わせる訳ですから、厚みが合えば良いということであれば機械化出来なくはないと思いますが、何枚か貼り合わせても色を綺麗に出すには人の目で見ないと駄目ですね。まず自分で生地を作らなければなりません。材料を作ってから、初めてそこから加工が始まるのですから量産化は難しいし、江戸時代と使ってる道具もほぼ変わりませんから。昔の文献なんか見ると、ほぼ同じ道具の絵が描いてあります。桶にはハシという道具が入っていて、鉄板があり、ほぼ同じです。使ってる鑢もおそらく同じですね。『玳瑁亀図説(たいまいかめずせつ)』という本があり、道具などはすべて載っています。磨くには、昔は椋(むく)の葉や唾液をつけて磨いていました。唾液がアルカリ性で良いそうです。べっ甲には本来艶がありません。水を付けると光ります。それと同じ理屈で表面に薄い皮膜を作っていきます。磨くのは、薄い皮膜を作っているわけです。

職人として江戸べっ甲に掛ける思い

職人としてのやりがいはどういう点でしょうか。

昔はべっ甲細工も分業があったようですが、今では初めから最後まで全て一人で作ることが出来ます。それが、やりがいと言えばやりがいです。大変な分、材料さえあればゼロから最後まで全部自分で作れます。今ではワシントン条約もありますし、それだけではないと思いますが、べっ甲職人になる人はあまりいません。私はこれで育ってきたわけですし生活が出来てきたわけですから、それをワシントン条約で絶やすことがないようにと願っています。

江戸べっ甲への思いについてお話しください。

赤塚 顕さん

主製品の眼鏡の他に装飾品なども手掛けています。

工房

タイマイについて

べっ甲の材料であるタイマイは、ワシントン条約(平成6年(1994)公布)により輸入禁止となったため、べっ甲師はみな手元の材料で賄っています。このように飾り物となっているタイマイは、質が悪くべっ甲に使えないため剥製となった場合がほとんどとのことです。

江戸時代のべっ甲

店内に飾られている江戸時代の笄(こうがい)と櫛

象牙などは劣化しないし、使っていると艶も出てきます。彫り師の名前が入っていて作家ものとしても価値があります。べっ甲細工には基本的には作家はいません。最近は製品に名前を入れる職人もいますが、本来は誰が作ったかも分からないし、骨董的な価値もほぼありません。肌に触れない置物なら多少は価値があるでしょうが、べっ甲細工は劣化する一方ですから、またそれが良いところだとも思われます。