組み、染めについて

Q : 日本の組紐の特徴とは、何でしょうか。

もっとも特徴的なのは、組み方の複雑さといいますか、奈良時代に伝わったものが日本国内でどんどん高度化、複雑化していきました。非常に複雑な組み方の手順ですとか、その技法がポイントですね。

Q : 組み方による違いとは。

糸の量、玉の数と玉を動かす手順の違いですね。ひとつの玉には10本から40本ほど束ねた糸を付けていますが、寸法は糸の量を増やしていくと広くなる。ひとつの玉に4本ぐらいしかつけないと全く同じ組み方でも細いもの、40本付けると10倍のものになるというように、自由に拡大縮小できます。

Q : 織物と異なる点は、何でしょうか。

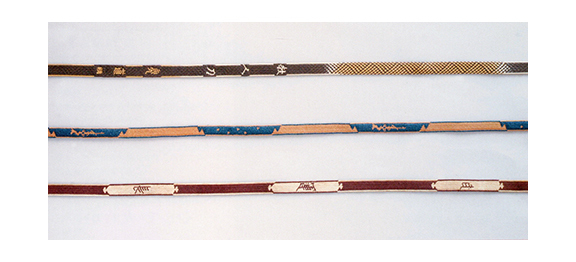

技法として結構違いますので、日本の組紐は珍しいのではないかと思います。織物は縦糸に対して横糸を入れていくのですが、組紐は全て斜めにジグザグに端部で折り返されて糸が組まれています。他には、織物の糸は細いのですが。組紐は10本だとか束ねますので、立体感があるんですね。

Q : 平組、角組などの違いはどのように生まれるのでしょうか。

一般的には、道具が違うことが多いですね。角組は丸台で組みますし、平たくて幅広のものは高台で組みます。

Q : 伝統的な組み方や色の合わせ方は残っているのでしょうか。

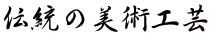

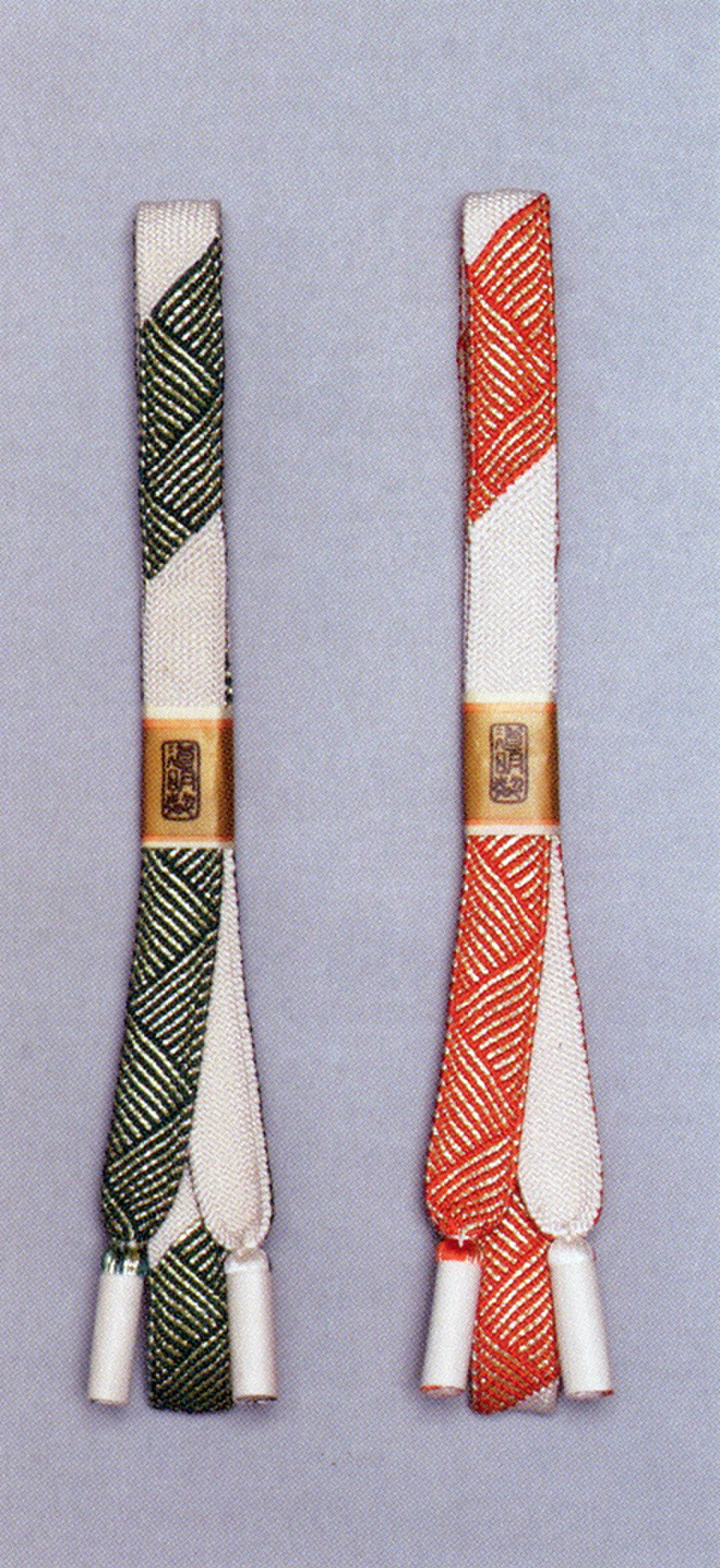

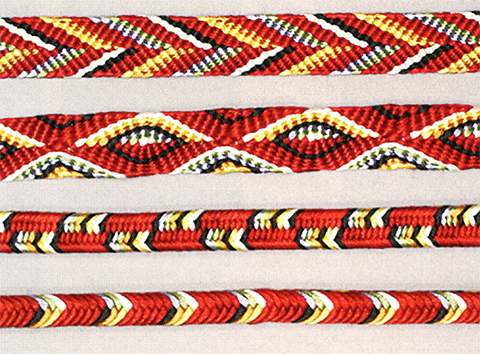

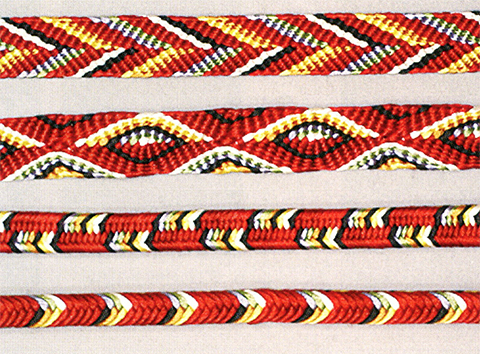

組み方には伝統的なものが多く残っておりまして、デザインに関しましては、私どもずっと昔から作り続けているような色合いの組み合わせですとか、江戸時代に作られた組み方のものも多く製品化してております。例えば西海波(青海波)文様ですとか、こういう柄を青海波に見立ててるんですけど、斜めにスパッと切り替えるような、こういうのは江戸風の組み方だと思います。他には綾出(あやだし)という、絵柄を描くような組紐などもあります。これらは江戸時代に開発されたものです。(下段に続く)

Q : 一般的に組紐には亀甲柄が多い印象がありますが。

フォーマルな場や結婚式などに使われる場合は亀甲柄が人気ですね。亀甲柄は代表的な柄のひとつです。

Q : 組む際に、糸を束ねる決まりはあるのでしょうか。

用途や狙いとする幅、サイズに合わせます。偶数、奇数どちらでもできるのですけど、成型作業をするときに、枠をたくさん置いてガラガラ回して糸を束ねるので、糸を4本合わせたものを束ねる場合は4の倍数が良いなど作りやすい本数はあります。

Q : 染めの手法にはどのようなものがあるのでしょうか。

最初から最後まで同じ色で染めるものもあれば、段染めと言って途中で色を染め分けているものもあります。防染をしてこれ以上先に染料が入らないようにして、この朱を染める。もう一回防染をし直して、薄い水色を染めるなどの技法がございます。

Q : 染料はどういったものを使われているのですか。

通常の製品につきましては、戦前からずっと酸性染料を使っております。天然染料だとあまり耐候性がなくて、締めた時に帯に色が移ってしまいますので。色合いとしては、伝統的な色をベースとして和装に合いやすい色で染めております。古い紐の修復ですと、草木染めや天然染料でとの指定がある場合もございます。

Q : 江戸の古色と言われる伝統色に由来はあるのでしょうか。

そうですね、天然染料の黄檗(キハダ)とか蘇芳などは、染料の色がそのまま色の名前になっていますね。

Q : 昔は職種で色合わせが異なったと思いますが、今もそういった慣わしはあるのですか。

ご注文の職種によって使われる色ですよね。あるやもしれません。茶道でしたら、宗派によって違うようです。結構皆さんはお着物は自由にコーディネイトされていますが、金糸を入れないなどのご要望はございます。

帯締としての組紐について

Q : 江戸時代から、組紐は帯締として用いられていたのでしょうか。

組紐が帯締に使われるようになったのは明治の末期頃からで、それまでは男性が刀の下緒(さげお)などに用いられていました。組紐に金糸を入れるようなりましたのは、帯締として女性が使われるようになってからだと思います。

帯締としての歴史は、ここ100年程ではないでしょうか。最初は刀の下緒と同じ長さ、同じ幅ぐらいで作られていました。廃刀令によって刀を下げる方がおられなくなりました時に、何を作ろうかということで帯締めという道を発見していったのではと思われます。そのため刀の下緒の寸法が流用されたというのことなのではないでしょうか。

Q : 年齢によって色合いが異なるものなのでしょうか。

成人式用に帯締を注文される方もいらっしゃいますが、若い方向けですと明るくて華やかな色合いで、年齢によって鮮やかさからだんだん落ち着いた色合いになってきたりとか、着物もそうなんですが、年齢に合わせて色々取り合わせを変化させます。ただ、昔よりは明るめの洋服感覚に近いようなものを着られたりするようになっています。

Q : お客さんが帯締を求められる際に、デザインや幅や長さなどについてご要望があるのですか。

伝統的な組み方へのこだわりは、あまり見受けられません。色と柄、その他はお手持ちの帯にどう合わせるかです。そうですね、幅や長さはお好みでスタイリングに合わせて選ばれますが、長さは一般に並尺と呼ばれるもので150cm程です。

Q : 組紐を作られる際に使用されている寸法は、センチメートルですか、尺寸ですか。

尺寸を使っております。帯締は、並尺で4尺8寸5分です。

Q : 発注や販売の時はいかがでしょう。

経きり(へきり)作業では尺寸を使っておりますが、お客様のご注文内容次第で、センチメートルを使うこともございます。尺寸については社内でも使い慣れておりますので大きな問題はございませんが、 一般の販売の際は、商品の表示法に則ってセンチメートル表記にしております。(右段に続く)

有職組紐道明について

Q : 社名に使われている有職組紐の「有職」とはどういう意味でしょう。

有職織物などとよく使われるのですが、知識を有すること、それが転じて有職になりましたので、古典の知識を有しているという意味合いとして使っております。古い時代、奈良、平安、鎌倉、室町時代の組紐をよく研究して現代の製品に生かすという意味として、古典の規範の上に新しい今の組紐を作るということを意識しております。

Q : 組紐は全て手作業で作られているのですか。

私どもでは、特定の細い紐以外は9割9分を手で作っています。職人さんが、おおよそ100人程が専属でいますので、月産で800本程です。

職人さんは代々されている家もありますし、希望する方にこちらから教えに行って新しく始められる場合もあります。うちの社員なり職人が新しい方に教えに行くのですが、組み方を指導して何回か練習で組んで頂いて、うちの独自の組み方というかノウハウみたいなものをお伝えして、一人一種類ないし二種類の組みをやられます。丸台のもので1日一本、高台のもので2日で一本ぐらいのペースでしょうか。多い方だと月に20本程も作る方もいます。

Q : 職人さんは女性が多いのですか。若い方もおいでになるのでしょうか。

ほとんど女性の方ですね。年齢は30代ぐらいからでしょうか。やっぱりボリュームゾーンとしては50代前後の方が多いですね。若い方もなるべく多く募ってやって頂くようにしています。

Q : 家具や仏壇製造などの多くは分業ですが、こちらはいかがでしょうか。

基本的には撚糸精錬した絹糸を仕入れて、そこから先はすべて自社で行っています。染めること、その後の経きり作業をして職人さんに手渡しています。最後に仕上げて販売までの自社生産、自社販売方式です。

Q : 組紐のデザインはどなたがされているのですか。

デザインは、社内で行っています。完成がこのようになると全部見通した上で染めて経きります。

Q : 最近の製品展開についてお話し頂けますか。

昔からの帯締をずっと作っていますが、洋装のものも作るようにしていまして、ネクタイですとか蝶ネクタイですとか、女性用のブローチですとかアクセサリーなども展開しております。色合いも和装とは違ったものが好まれます。

Q : 海外でのの需要はありますか。

帯締を求められる方はほとんどが日本の方なのですが、このようなネクタイや蝶ネクタイは日本に来られている外国人の方には非常に好評でして、できれば海外にもどんどん展開していきたいと考えております。

道明組紐作品展について

Q : 毎年組紐教室の展示会を開催されているのですか。

組紐の教室については、毎年4月末に銀座の大きなホールを借りて道明展として作品展を催しております。

Q : 教室で勉強された生徒さんの作品展でしょうか。

基本的には生徒さんが作られた作品を展示しています。今年で展覧会は45回目ですが、教室自体は50年程開催しておりまして、今は400人程の生徒さんが在籍されています。長い方だと熟練の域で、いわゆる職人さんよりも幅広くいろんなものを組めるということで、中には教室から組紐研究家になられた方もおられます。

Q : 生徒さんには海外の方もいらっしゃるのですか。

最近はおられませんが、以前は海外から来られて勉強される方もいらっしゃいました。本国に帰って組紐教室開いたりされています。

Q : 帯締以外のユニークな作品を作られることもあるのですか。

帯締が大多数なのですが、多様な作品があります。これが作品のパンフレットなのですが、こちらのバッグは、一本一本組紐を繋ぎ合わせて作っていますので、信じられない程の手間が掛かっています。

Q : 西洋のパターンですとか、新しいものを取り入れられることもあるのでしょうか。

そうですね、生徒さんが全てご自身でデザインするというルールがございますので、皆さん色々考えられています。

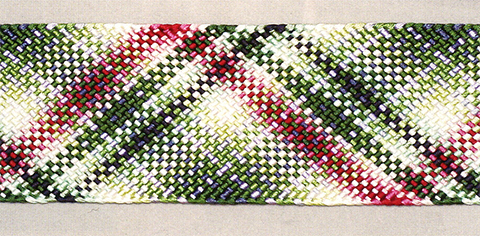

柄や色合いも多岐にわたっています。日本の伝統色もありますし、西洋の絵画をモチーフとした西洋的な配色もございます。

第41回道明組紐作品展「伝統の組紐」の優秀賞受賞作品

西洋絵画を題材とした組紐

モネ「睡蓮」をモチーフとした作品

マティス「赤い大きな室内」をモチーフとした作品

ブラック「クラブのカードのある構成」をモチーフとした作品

西洋絵画を題材とした組紐

モネ「睡蓮」をモチーフとした作品

マティス「赤い大きな室内」をモチーフとした作品

ブラック「クラブのカードのある構成」をモチーフとした作品