桐生堂の羽田眞治さん

江戸組紐 桐生堂(株式会社桐生堂)の羽田眞治さんにお話しを伺いました。(2018年2月19日に取材しました。)

組紐の素材について

Q : 材料の絹はどちらから入手されているのですか。

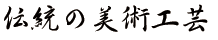

羽田 : 原糸の多くは中国からの輸入です。これを織物用、組紐用というように、日本国内の会社で撚糸(ねんし、よりいと)を作ってもらっています。このような状態の糸になります。(下段に続く)

Q : 糸の染めはどちらでされているのですか。

今は東京の染め屋さんが無くなってしまったので、京都の染め屋さんに出したりとか、あまり量が多くない分は、うちの染め場で染めています。近年は排水の問題などがあるので、頻繁にはできませんが。

Q : 草木染めなどもされるのですか。

草木染めは、ほとんどしません。組紐業界の範囲でお答えすると、天然染料で染めている組紐はほとんどありません。例えば、伊勢神宮に20年に一度奉納される組紐や、国宝の文物の復元修復であるとか、特殊な事例だけです。染料の生産量も少量でほとんど行き渡っていません。現在の染料の多くは、退色を避けるためにも、ほとんどが化学染料となっています。

Q : 寺社に納められるものを作られる事もありますか。細かな色や形の指定はあるのでしょうか。

数は少ないのですが、たまにあります。柄や形を指定される事はあります。うちではそんなに複雑なものは請けていませんが、出雲大社のこういう所に使うんですというように、お寺で使用するものとか、納めさせて頂いています。

Q : 使われる糸の種類や色数は、どの程度あるのですか。基本色や組み合わせがありますか。

伝統的な組紐のほとんどは生糸(絹糸)です。色数は、染め方により何百、何千と無数に作る事が出来ます。基本の色というのはあまりありません。装われる着物と帯締の色や柄を合わせるなどのおおよその型はありますが、江戸は、全般に渋好みというのでしょうか。江戸小紋の着物に合わせたりしますので、組紐も、例えば錆朱(さびしゅ)というような、鉄さびのような少しくすんだ朱色などの少し地味な色が多いですね。他には、納戸色(なんどいろ)などですね。藍染めの緑色を帯びた深い藍色などが好まれますね。

Q : 季節によって使う色を変えられるのですか。金銀などの色もあるのでしょうか。

それもありますし、帯などの巻物関係ではそういうものは当然あります。金銀は染めません。いわゆる金糸(金属糸)を使います。本当の金の場合は、絹糸に金を延ばした金箔を細かく裁って糸に巻きつけています。最近は、ポリエステルなどの糸に金属片を巻きつけています。

Q : 糸の太さには、種類があるのでしょうか。

太さはありますね。基本的には三子撚り(みこより)単糸と呼ばれる1本の糸を3本撚り合わせて1本とした糸)や、三三の糸(三子撚りの糸を3本撚り合わせた糸)としたものを使用しています。その他には、2本を撚り合わせた双子撚り(ふたこより)や双糸と呼ばれる糸が用いられます。(下段に続く)

Q : これよりも太い糸だとどうなるのですか。

単糸を9本としたり、12本とする事により太くしています。織物の生地の場合は、6本のものを双子撚りにして糸にしています。

江戸組紐、東京組紐の由来について

Q : 江戸組紐、東京組紐の由来についてお話し頂けますか。

江戸時代には、地方の大名や藩の参勤交代や江戸屋敷を構えて、江戸には武士が多くいました。武士にとって組紐は刀の下緒(さげお)などとしても必需品ですから、必然的に組紐の職人も多くいました。これが江戸組紐の由来とも言えるでしょう。それが明治時代になっても続いていて、大正、昭和、第二次大戦前頃までは、産業としても日本でもっとも大きな規模でしたが、終戦後は、着物を着る人も一斉に無くなり、職人や会社も無くなったり、まだ需要があった関西に移ったりで、減少してしまいました。

Q : 当時、組紐の職人さんや工房はどの辺りにあったのでしょうか。

やはり浅草あたりが多いですね。うちの店は、戦前は浅草橋の駅の川沿いあたりにありました。今の人形製造会社の久月の裏手あたりですね。現在の地に店を出して小売するようになったのは、この20年程のことです。私どもは元は桐生の出身で組紐製造に携わっていました。桐生は、絹織物の産地でしたので、組紐も盛んでした。組紐は高級なものでない限り、織物の残った糸でも作ることができますから。けれども、明治時代になり、武士がいなくなり、桐生全体が次第に衰退してしまいました。それで上京したようです。

Q : 浅草橋には、今でもいわゆる卸業が多いようですが、その頃は卸だったのですか。

製造問屋でした。工場もあちこちにありました。2、30年程前は、一般の方に売る小売りは一切なくて、呉服屋さんへの卸でしたね。呉服問屋さんが多くありましたので、帯締めだとか呉服に関連した組紐がほとんどでした。けれども、着物を着なくなった影響で、帯締めの需要も10分の1程度に激減してしまいました。そのため、小売りをしてなんとか生き残ろうということになり、今に至っています。

Q : 呉服屋さんや小物販売にも卸されているのですか。

卸をやっていた時代の昔からのお客さんが多少おられるので、そういう方にはまだ卸しています。

Q : 組紐の組合は、どのような活動をされているのですか。

東京には「江戸くみひも伝承会」と「東京組紐糸好会」という2つの団体があります。前身は卸協同組合と帯締め工業組合という協同組合でしたが、協同組合の運営には経費がかかりますから解散して任意団体になりました。江戸くみひも伝承会では、伝統工芸士の推薦や、東京都関連の業務なども請けています。東京組紐糸好会は、卸関係の表示や公正取引委員会関連の業務を請けています。

Q : 扱われている商品は、全てこちらで作られているのですか。

機械でも手作業でも、販売する中で自社で作っているというのは業者は組紐業界の中でもせいぜい2、3割程度です。他の8割は、全国各地の職人さんに委託して作ってもらっているのが現状です。注文があって、とても自分の所だけではさばききれないので、また得手不得手もありますので。

この業界には、お客さんが注文する所がないのです。こういうものを作りたいのだが、どこに注文したら良いのか分からない、デパートに行っても分からなくて、うちに来られます。そのため、かなり特殊な注文が色々と来ます。受けられるものは受けていますが、これはうちで請ける、これは京都の何々さんに出す、これは千葉の何々さんにと振り分けています。

Q : 特殊な注文とは、どのようなものがありますか。

弓矢を入れる矢筒の紐、十手の紐だとか、多岐にわたりますね。

Q : 映画などの小道具などもあるのでしょうか。

数は少ないのですが、ありますね。オペラに使いたいのでというような依頼もあります。

Q : この近くにあります下町伝統工芸館では職人さんの実演をやってますが、こちらも参加されているのですか。また一般の方の体験教室なども開催されてますか。

参加しています。例えば、うちでも年に何回か修学旅行の生徒さんをボランティアで受け入れたりもしています。この工房では、5、6人程しか入りませんから、ちょこちょこと小さなものを組んでもらっています。中学生の方が多いので、それをストラップにしてあげたりしています。

作業に使われる道具について

Q : 使われている道具と糸のお話を伺わせてください。

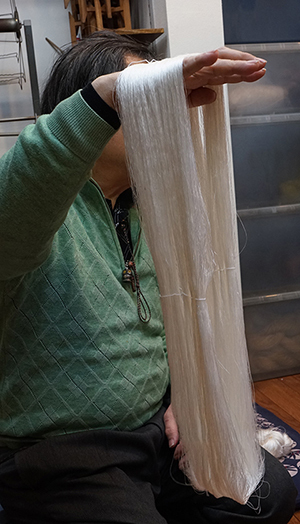

糸を作るための道具と作った糸を組むための道具に分けられます。これは組むための台で角台です。丸いのは丸台と言います。そしてこちらが高台です。それぞれに組む方法や組み上げた形が違います。 (右段に続く)

大きなものというよりは、作る組紐の組み方の違いですね。大きい小さいは特にありません。

Q : 長さや太さの規格には、どのようなスケールを使われているのですか。

以前は曲尺(かねじゃく)を用いた尺寸でしたが、計量法により尺貫法が禁止されたこと(1958年12月)もあり、メートルの方が分かりやすくて便利なので、今はもうメートルでやっています。

Q : 例えば、帯締めの長さはどのように作られているのでしょうか。

1.5m程で、いわゆる五尺です。昔は日本人の体格も小さかったので、もう少し短かったのですが。

Q : 尺寸を使われることはないのですか。

うちの場合はメートルを使っていますが、道具などは、まだ尺になっているものも結構あります。

Q : 組紐に大きさや形の規格はありますか。

糸を巻く道具でかせ上げ台 といいますが、何回巻いてどの程度の長さと測りますが、そういう場合は尺で測っていますから、巻き取った後にメートルで換算したりしています。

Q : かせ上げ台の大きさが違う理由とは何でしょう。

巻き取る糸の量の違いです。作るものによって変えます。

Q : 重しと糸巻きに使われている用具は何でしょう。

玉(たま)と言います。これは昔から使っているものですので、匁(もんめ)でやっています。一匁が3.75gですから、もっとも軽い玉で二十匁(75g)、一番重い玉で二百十匁(787.5g)程度です。大きな組紐を作る際には重い玉を用います。これはお相撲さんの羽織紐を作っていますので、二百十匁の重い玉を使って頑丈で大型の組紐を作っています。普通の羽織紐の何倍も糸を使いますね。

Q : 仕事場の天井に通されている竿竹は、どのように使われているのですか。

これは糸を長さを測りながら経切(へき)る、また糸を作る時に使います。また染めた糸を干したり分けるような作業に用いています。 (下段に続く)

組み方、作業工程について

Q : 組紐の組み方には、どのような種類があるのですか。

三つ組というのが最小単位ですが、組み方は無数にあります。組紐は三つ組と四つ組という2つの系統があります。これらの2つの系統から分かれたものや亜流が様々にあります。四つ組の糸が多くなったものが四十八などと呼ばれますが、玉も四十八個使います。三つ組で糸が多くなったものがもっとも多く、帯などを組むには百三十程も使う場合もあります。

定型があるのではなくて、こういうものを作りたいのでこういう道具を作るというように、様々な方法や亜流が生まれてきましたので、組紐といっても大変多岐にわたりますから、一概には説明できませんね。

Q : このように平たく組むこともできるのですね。

組み方によって、糸の組織ですから、どのような形にでもすることができます。

Q : 組紐にも、機織りでいう平織りのような呼び方はありますか。

いろんな組み方がありますが、組紐は基本的には組むと言います。織るというのは織物を指します。

Q : 組紐の模様は刺繍をするのですか。型紙や資料はあるのですか。

これは柄といいますが、このように糸を変えて色が出るように組みます。刺繍をすることはほとんどありません。型紙や資料はもちろんありますね。私で五代目ですが、先代から受け継がれてきた資料があります。

Q : パターンやデザインは、ご自身で考えられるのですか。

受け継がれてきた基が数多くありますから、新たに考えるというのはそれほど多くはありませんね。組紐には長い歴史や伝統の技術や技法がありますので、これらを踏襲することや伝承することが大事ですね。

Q : 複数の糸を一本に束ねてから糸を組むのですか。

組紐を作る作業の基本は、大別して組糸を作る作業と組台で組む作業があります。先ほどのかせ上げ台の円形の綛(かせ)で巻いたものを綛糸(かせいと)といいますが、

Q : この綛糸の状態が最初ですよね。

ケースバイケースですが、組糸を作る前に染色や枠付け、撚り(より)かけ、経切(へき)りという準備段階があります。うちには機械の撚り機がありませんので、手作業で撚っています。

Q : 組まれるときは糸を撚らないのですか。

色々あります。撚って組む時もあります。基本的には、撚った方が強度も出るし美しくなりますから、撚りますね。

Q : 三本というのは、単糸の生糸を3本撚られているわけですね。この段階から作られるのですか。

三本は、単糸を3本撚っていますが、先ほどお話ししましたように、東京には撚糸会社がほとんどのありませんので、神奈川県の製糸会社から撚られた状態の糸を購入しています。

Q : この糸は何本で撚られているのですか。

これは、九本三子(みこ)というものです。うちはこれを仕入れて染めています。これは、経切(へき)る、綜(へ)るという作業です。経切るとは繊維関係の用語ですが、綜るという言葉は辞書にもありますが、いわゆる下準備ですね。糸を撚るのは経切る中の一工程です。組紐を作るには、すべて経切り方、糸の準備の仕方が違います。この組紐を作ろうと思ったら三十二本に糸を分けなければなりませんし、長さもあります。なるべく糸を無駄にしないようにしないといけません。糸を準備する工程は組むよりも難しいとも言えます。

組紐の太さとか長さから、素材の準備が予想できるようになるには10年程はかかりますね。組むだけでしたら、それほど難しくはありません。糸の扱いは繊細な作業ですから、糸作りは難しいんですね。

Q : 一般的な帯締めでは、どの程度の糸の量が必要なのでしょうか。

おおよそ50g程ですね。昔は、匁で十二匁付(もんめつき、45g)、二十匁(75g)などと呼んでいました。太さによって重さが違いますが、グラムではその程度ですね。量でいうと、この綛(かせ)糸よりも、三割程度多い量になるでしょうか。この綛糸が、42gですから。

Q : 製糸会社から綛糸は42gで来るのですか。

うちで買ってるのは、そうです。糸屋さんに頼めばいろんな状態で来ますけど。お相撲さんの羽織紐には、これだけの量が必要です。

Q : 生糸の段階で染められるのですか。

基本的には、この段階で染めますが、柄によって、部分を糸で括り(くくり)防染して染まらないようします。(次ページに続く)

桐生堂の羽田眞治さん

全国帯締め・羽織ひも公正取引協議会会長、東京組紐糸好会会長、江戸くみひも伝承会代表を務める。