組紐の活用

Q : こちらの紐は、どのように使われるのですか。

うちで作っているものではないですが、様々な太さがあるのですが、色々な用途で使います。お客様も、ご自分の用途に合わせて使われます。日本の古来からの道具類には、様々な組紐が着いていますので、用途も多様です。(下段に続く)

Q : 組紐はやはり着物や和装に用いられることが多いのですか。

着物に限りません。袋物や煙草入れ、相撲の軍配などもありますから。また工業用品にも使われています。作業用のロープや人工衛星のパラシュートなどにも使われていますが、皆さんがもっともよく使われているのは、靴紐ですね。靴紐の場合は絹ではすぐ汚れてしまいますし、価格も高くなってしまいますから、化学繊維が強度もありますから多用されています。

Q : 一般的なロープや縄と組紐の違いとは何でしょうか。

縄やロープの多くは、組紐ではなくて、いわゆる撚り紐(よりひも)です。組紐と撚り紐は、まず組織が違います。三本以上を組み合わせることが組紐ですが、撚り紐は、束ねた糸を撚る組織ですから。

Q : 先ほどの綛糸(かせいと)では長さがどれ程になるのでしょう。

これは20メートル程です。機械では20メートル程しか掛かりませんから、この長さになります。これはうちで作っていません。発注先の工場で機械で作っています。

Q : 機械と手仕事では、どういう違いがありますか。

力学的なテンションの掛け方は手の方が自由にコントロールできるので絶対に良いんですが、価格の桁が違ってしまうのでできません。

Q : 紐の堅さは組み方によるのですか。湿度も関係しているのですか。

紐の堅さは、組み方次第です。用途によって堅さをコントロールします。同じこういう作りの紐でも、これを何に使うかによって堅く作ったり柔らかく作ったりします。

湿度はあまり関係がありませんが、あってもなくてもやりづらいです。乾いていると、静電気が起きやすいので、難しいです。

Q : 現在、組まれている組紐の用途は何ですか。

これは羽織の紐です。お相撲さんの注文なので75cm程あります。長さは体格によって変えるのですが、標準は40cm程度です。お相撲さんのものにも色々なものがあります。最近のお相撲さんで有名なのは、白鵬さん用もありますね。これまでで最も大きかったのは曙さん用のものですね。

他には、煙草入れなどがありますね。紐を付けて帯に挟んでいましたが、江戸時代には家が一軒建つ程の値打ちのものがざらにありました。

Q : 組紐は、東京以外でも作られているのですか。

伊賀上野があります。伊賀に組紐がある理由は、東京で修行した方が、第二次世界大戦前後に伊賀に帰って広めたんですね。昔は東京が産地だったんですが、第二次世界大戦後の窮乏期には東京では維持できなくなり、地方に移りました。伊賀では「伊賀くみひも」として、生産量も多く大変盛んになりました。

組紐職人について

Q : 組紐は、東京都の指定伝統工芸のひとつになっていますね。

江戸組紐は、東京都の伝統工芸品に指定されています。私は伝統工芸士に認定されていますが、私たちが所属する団体から、優秀な方を伝統工芸士に推薦しています。

Q : 組紐職人として修行された方や伝統工芸士の資格にはどのような条件があるのでしょうか。

伝統工芸士であるだけでは特別な事はありません。15年以上の経験があれば、受ける資格ができるというだけで、必ず取得できるというわけでもありません。そのため、何年に一人程度の推薦に留まっています。

Q : 修行される若い方も多いのですか。

少ないですね。他の伝統工芸と同様に少ないです。修行したい方は、募集するとたくさん来ますが、なかなか続きませんし、給料もたくさんは上げられませんから。

Q : 今、ここでお仕事されている女性の方はどのような経緯で来られたのですか。

元々美術学校に在籍していましたが、なかなか展望が開けなかったのですが、半日をこの仕事をして空いた時間に自身の絵を描くという形でマッチしているかなと思って応募してみました。私がたまたま小学生の頃にフェルトを使ってケーキを作るだとか手芸で遊んでいたのがうまくマッチしました。

Q : 新しいことができそうですか。

すごく新鮮です。

店内案内

Q : 店舗では、どのような物を販売されているのですか。

帯締や羽織紐。それから刀の下緒(さげお)、根付の紐などですが、その他は最近の流行に合わせた携帯電話のストラップや男性のループタイなどの小物類ですね。刀の下緒は、居合抜きをしている方がたくさんいますので、けっこう需要があります。居合が世界的に結構広まっていますから、海外からも居合のために買いに来る方もいます。(右段に続く)

Q : 紐だけでを求められる方も多いのですか。

これは切り売りしていますが、色々な方が様々な用途で使われています。プロの方や趣味の方もお出でになります。

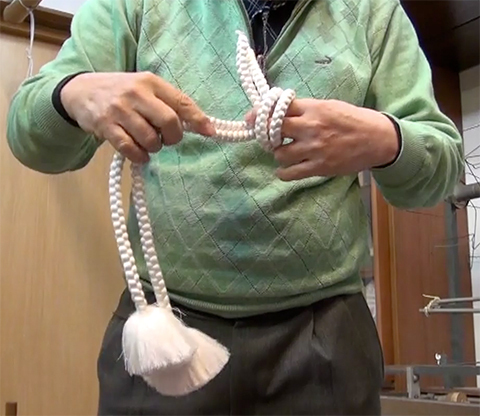

Q : この飾りの付いた紐は何に使われるのでしょうか。

これは懐中時計の紐なんですけど、こちらは女性の羽織の上に羽織る道中衣(どうちゅうぎ)に使う紐です。

Q : 飾り紐の結び方には伝統の型があるのでしょうか。

色々な結び方があります。菊結びなどと花にたとえた飾りも多くあります。組紐は基本的には結んで使われるため、色々な形に結び方があります。組紐と結びは密接に繋がっています。組紐の機能性は、まず結びやすいということです。

Q : 刀に使う場合は、鞘や柄に巻くのですか。

鞘に付いている下緒は、おおよそ七尺(212cm程)や八尺(242cm程)で帯締めよりも長いんですね。うちで売ってるのは八尺物ですが、刀の下緒は帯締めよりも少し幅が少し狭くなっています。(下段に続く)

Q : 刀の下緒は簡単に解けるものではないのですか。

解けます。これは飾り結びにしてありますが、解くのは簡単です。柄に巻いている紐は柄紐(つかひも)と言いますが、柄に巻くだけで3.5mと4m程もある長い物を使います。よく時代劇で、鞘(さや)についてる紐をパッと外して襷(たすき)の紐にするように、刀には必ず付いています。

武士は二本差しますが、脇差しや小太刀などの小さい刀に下げるものとして、3尺(1m程)の短いものがあります。

Q : 海外から来られた方も帯締めなどを購入されるのでしょうか。

帯締は着物のための物との認識ですから、海外の方はほとんど買われません。

Q : 海外の方は、組紐を見ても何に使う物か、分からないのでしょうか。

分からないとと思います。海外の方はこの頃はブレスレットなどを求められますね。『君の名は。』という映画に組紐が扱われていたため、最近では組紐を探しに来られる方が増えました。

Q : こちらで作られた製品は、海外でも販売されているのですか。

直接というのはあまりありませんが、刀の下緒は、なかなか入手できませんので、海外や来日された方からも問い合わせもあります。

Q : これはテレビの大河ドラマで話題になった真田紐ですね。

これは真田紐を作っている業者さんが東京にありますから、そこから仕入れています。真田紐は、縦糸と横糸を機(はた)で織った織物の紐で組紐ではありません。

Q : 真田紐は何に使われているのですか。

一番多いのは茶器の箱の紐などです。表千家は何色、裏千家は何色と決まりがあります。(下段に続く)

Q : 先日は、中国や韓国などの春節(正月)でしたが、お客様はお出でになりましたか。

春節の頃は、多くのお客様がいらっしゃいますね。伝統的な亀結びや海老結びなどのめでたい飾り結びなどが人気です。昔はお祝い事に使う袱紗(ふくさ)についていたものなのですが、今はどのように使われているのか、よく分からないのですが。日本では昔から煙草入れや財布に根付けのようなものを付ける習慣があります。海外ではそのような習慣がありませんね。携帯電話が登場した時には、日本人は当たり前のようにストラップをつけましたけど、海外ではあまりありませんね。そのせいか、iPhoneにはストラップの穴が空いていませんよね。けれども、日本への関心やアニメの影響などもあり、携帯電話に日本の若者のように様々なストラップを付ける海外の方も増えているようです。