組紐(くみひも)の素材として用いられてきた絹は、今日では日本国内での生産が減少したため、海外産の絹糸や素材に頼らざるを得ない状況で稀少となっています。また、古来は日本国内の素材を用いて染められていた和色と呼ばれる独特の色彩もこれらの素材の減少により失われつつあります。有職組紐道明では絹糸の染色から手掛けて、独自の色を作り出しています。また伝統的な色彩や柄の再現と共に絵画等にも着想を得た新たな色彩や柄にも挑戦しています。

店舗に掛けられた和色に基づいた糸の数々、無地では和色180色程が揃えられています。

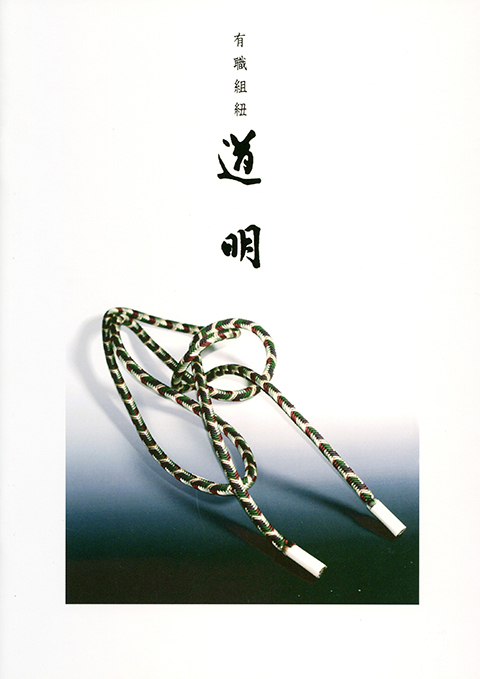

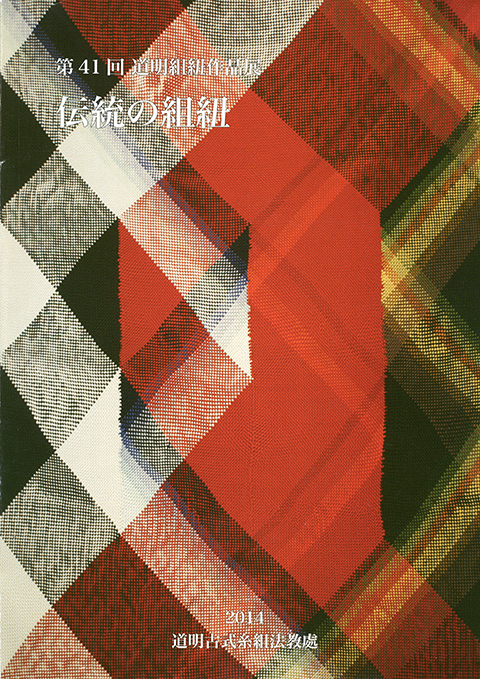

仏具や調度品の飾りとして編まれた飾り紐

染色工房では、独自の色が手染めにより作られています。暈繝(うんげん)と呼ばれる濃い色から薄い色へのと暈(ぼか)した組み方では5色程の糸が必要となります。「大暈し」と呼ばれる方法では、染めの段階で暈しを入れたり、地糸に濃い糸が加えられます。

工房には、これまで使用されてきた糸や紐が参考資料として保存されています。

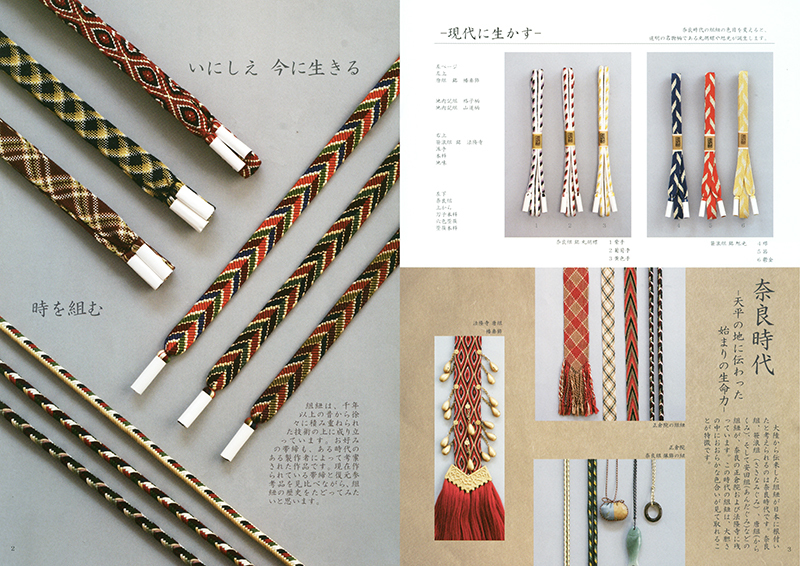

同社には、国内外の様々な組紐や柄を調査し、これらを再現した資料が数多く保管されています。これらの資料が、新たな作品や表現を生み出す契機ともなっています。

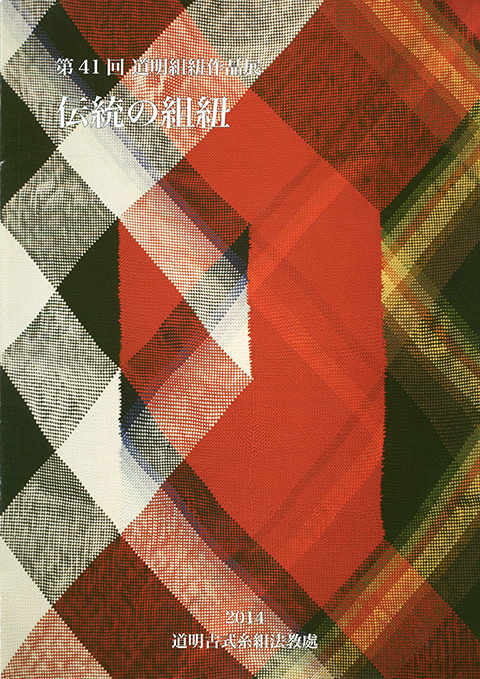

再現された各地の様々な組紐や柄

再現された正倉院に残る組紐

再現されたアンデスの組紐