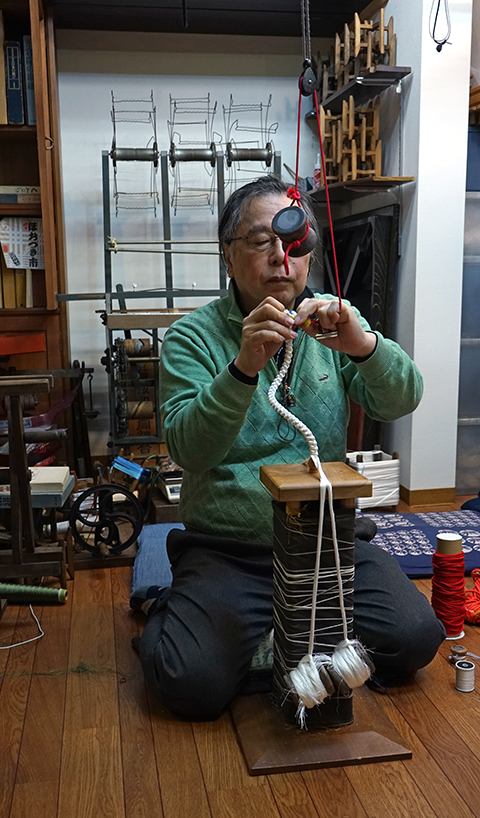

組紐は、古くは儀礼服、冠、刀剣、甲冑等、そして和装の帯締や羽織紐等として用いられてきましたが、その技術は荷運びの縄や紐、作業ロープとしても林業や建築、そして海運や運輸の主要な用具のひとつとしても用いられてきました。このような広範な分野での応用や開発から日本の組紐の技術や技法は、その造詣を深めてきました。素材も、組紐に主に用いられる絹の他、ウールや木綿、化学繊維等と範囲を拡げて様々な用途に用いられるようになり、家庭電気製品や家具にも用いられてきました。今日の新たな産業形態の変化と共に、これらの技術の伝承と新たな用途や応用が模索されています。(下段に続く)

明治、大正、昭和、そして平成と、時代は移り変わりましたが、相撲力士等の和服や和装の伝統と同様に羽織紐や帯、袋物、日本刀の拵(こしらえ)の紐等の和小物にも注文が途絶えません。近年の海外での新たなジャポニスムの動向と共に、日本の和の技術や技法も再び注目されています。特に日本の生活に根差した技術や用具も注目されつつあります。

長尺の組紐は、自作のための素材としても求められています。今日の組紐は、その長い歴史と共に新たな分野を模索し、開拓しています。

長尺の組紐は、自作のための素材としても求められています。今日の組紐は、その長い歴史と共に新たな分野を模索し、開拓しています。