美術学部の旧正門

音楽学部の正門

美術学部と音楽学部の正門は、互いに面して対として建っていましたが、美術学部の正門は、大学美術館建設の際に、東京都美術館側に移設されました。

Q:将来については、どのようにお考えですか。

宮田: 全てのキャンパスを一ヶ所に集めて、教育研究を行うことが理想と考えていますが、現実的なことでは、現在の立地を生かし地域と連携した取り組みを続けていきたいと考えております。上野には多くの貴重な文化施設があり、また上野の山を下ればアメ横があります。このような文化性に富んだ地域は世界でもまれではないでしょうか。こうした文化施設との連携を密にして、さらに上野を盛り立てていきたいと思います。(下段に続く)

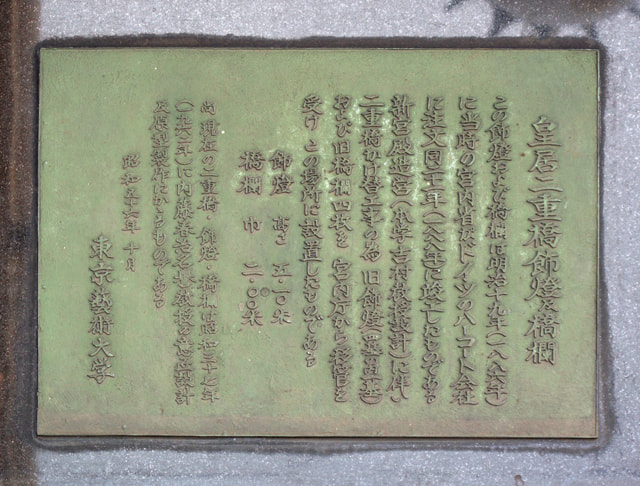

皇居二重橋の旧飾燈・橋欄の銘板

陳列館前に設置された皇居二重橋の旧飾燈・橋欄は、昭和37年(1962)の新宮殿造営に伴い、現在の二重橋・飾燈・橋欄(内藤春治名誉教授設計)に架け替えられた際に、宮内庁から移管されたもの。明示21年(1888)に竣工したドイツのハーコート社製。

Q:学内には社会連携センターが置かれていますが、学長に就任された際のお考えは何でしたか。

宮田: 社会連携を進めたいと考えていた矢先に国立大学が法人化されることになり、2年目の平成17年に学長となりました。地域や社会との連携が以前にも増して重要と考え、推進することにしました。地域との連携事業は、GTS(藝大・台東・墨田)観光アートプロジェクトや取手アートプロジェクトなどがありますが、学生がキャンパスから街へ飛び出し、街の人と共に実践教育を行うことで、アートを通じた地域との相互理解を得るとともに、更なる成長や飛躍がもたらされるものと期待しております。(下段に続く)

Q:現在の留学生数は、どのくらいでしょうか。

宮田: 在校生3200人余りの内、留学生は約120名でそのほとんどが大学院生です。やはり中国、韓国からの留学生が多いのですが、卒業した留学生の多くが、それぞれの国で文化芸術行政の中枢を担っています。これまでは日本を初めとして、アジア各国も西洋を向いて学んで来ていましたが、これからは世界中の人が東洋の面白さを学んでもらえるきっかけを作れるのではと思っています。「私たちは戦後の留学生だが、戦前に東京美術学校や東京音楽学校で教わった先輩から話を聞いて留学したいと思い、欧米ではなくて日本の藝大に来た」という留学生の話に、文化や芸術は第二次世界大戦への感情を超えたところにあると聞いて、嬉しくて号泣しました。(右中段に続く)

Q:卒業生や留学生との交流の機会はあるのですか。

宮田: 卒業生の同窓会として、「杜の会」(美術学部)と「同声会」(音楽学部)があります。留学生については、平成22年5月に中国、韓国、台湾における元留学生の会を結成しました。それぞれ「中国同学会(美術)、中国同学会(音楽)」(中国)、「美術大学同門会、音楽大学同門会」(韓国)、「台湾校友会」(台湾)となっております。附属音楽高等学校の生徒を連れて北京に行ったときに、日本の「さくらさくら」、それと同様に中国で親しまれている「茉莉花(ジャスミン)」という歌を、お互いの国の高校生がそれぞれの国の言語で歌い、最後に合唱するのを聞いて、とても感動しました。今後も東アジアから西洋へ文化を発信するために、アジア人の持っているアイデンティティを大事にしていきたいと感じました。(次ページに続く)

陳列館1階

美術学部の旧正門

音楽学部の正門

美術学部と音楽学部の正門は、互いに面して対として建っていましたが、美術学部の正門は、大学美術館建設の際に、東京都美術館側に移設されました。