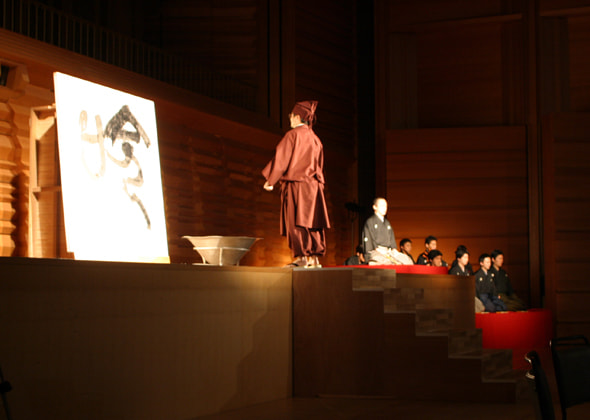

平成18年度卒業式では、「宮田学長、岡倉天心になる」と題して、天心が発案し、好んだ闕腋、折烏帽子姿で「命」の文字を揮毫し、卒業生・修了生へ贈りました。

東京藝術大学の宮田亮平学長に、お話しを伺いました。

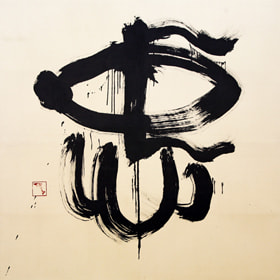

宮田学長の書 平成21年度卒業式で宮田学長が揮毫した「忠」の文字。大胆流麗な筆致の書にイルカの落款が捺されています。

Q:卒業式の際の装束について、お話しして頂けませんか。

宮田: 東京美術学校が設立された時代の日本の裁判官や国会の議長の衣装は、威厳を作るための制服として西洋風ではなくて日本の装束として、聖徳太子をヒントに作られておりました。設立当時の東京美術学校の制服も、日本のファッションデザインを確立された黒川真頼先生が岡倉天心の命によりデザインしたものです。当初の評判はあまり良くなく5年ほどでなくなってしまったものですが、黒川真頼先生がデザインされたえび茶色の装束をまとってみると、本学の創立120周年を迎える記念の年の卒業式に最適な姿で、『命』という文字を揮毫できたと思います。

Q:それぞれの学部や学科間での交流はありますか。

宮田: 近年、美術学部と音楽学部の交流が益々盛んになっており、これまでもあった藝祭(大学祭)に加えて、オペラ公演の際の舞台装置を美術学部が担当する等のコラボレーションが見られるようになっています。昔のそれぞれの「専門学校」から、いわゆる「大学」になりました。

Q:現在の奏楽堂、そして大学美術館設立の経緯についてうかがえますか。

宮田: 旧東京音楽学校奏楽堂が老朽化し新奏楽堂に建て替える計画が出た際に、その保存運動がおきたことにより一時中断する時期がありましたが、台東区の大英断により、上野公園内に移築されたことにより新奏楽堂の計画も進めることができました。ホール全体が一つの楽器として調和のとれた響きを生むとの考え方から設けられた新奏楽堂は、音響面での評判もよく、授業や試験での演奏をはじめ教員や学生の演奏会に利用しています。毎週ではありませんが、木曜日に開催しているモーニングコンサートには毎週多くのお客様をお迎えしており、音楽の裾野を広げる意味でも貢献しています。(右上段に続く)

大学美術館は、一般の美術館が行っているコレクションの調査・整理・保存・修復と公開、特別企画展の開催という活動に加え、制作と教育研究の現場である芸術大学という特性を生かし、実験的な美術館として機能することを基本理念としています。現在、毎年卒業・修了作品展を開催していた東京都美術館が改修のために2年間(22-23年度)閉鎖ということになりましたので、卒業・修了作品展も大学美術館、および美術学部の各教室を利用して開催しています。(下段に続く)

東京藝術大学赤レンガ1号館

東京藝術大学赤レンガ2号館

旧教育博物館書籍閲覧所書籍庫として建造された建物。教育博物館は、明治10年(1877)に上野公園内に設立され、明治14年(1881)に東京教育博物館に改称され、 明治18年(1885)は湯島の東京図書館と統合されて東京教育博物館となりました。その後、東京美術学校設立時から校舎のひとつとして用いられて来ました。鉄扉の赤レンガの古めかしい建物は、陳列館と共に東京美術学校設立の往時が思い出されます。

Q:上野キャンパスや他のキャンパスでの新たな展開についてうかがえますか。

宮田: 横浜キャンパスでは、平成17年に大学院映像研究科の映画専攻を開設したのを皮切りに、メディア映像専攻、アニメーション専攻を開設しております。映画専攻の学生が制作した作品が、様々な映画祭でノミネートされるなど注目を集めている他、アニメーション専攻については、その人材養成が高く評価され、オタワやザグレブといった国際アニメーションフェスティバルにおいて「ベストアニメーションスクール」を受賞しました。取手キャンパスの先端芸術表現科では、これまで本学になかった身体表現などを取り入れ、「美術」の分野を超える教育研究の実践を目指しています。

また、平成18年に開設した千住キャンパスでは、音楽学部音楽環境創造科が展開しており、日本でも有数の録音スタジオや機器を駆使しての教育研究を行っています。(次ページに続く)

東京藝術大学 宮田亮平学長

東京藝術大学大学院美術研究科修士課程工芸専攻(鍛金)修了。イルカをモチーフとした「シュプリンゲン」シリーズで、日本現代工芸美術展大賞、読売新聞社賞、日本TV賞、日本現代工芸美術展文部大臣賞、日展特選ほか受賞多数。'07年に第46回日本現代工芸美術展内閣総理大臣賞を、'09年には第41回日展内閣総理大臣賞を受賞。美術学部長を経て、'04年理事・副学長、'05年12月より学長。