時代小説コーナーについて

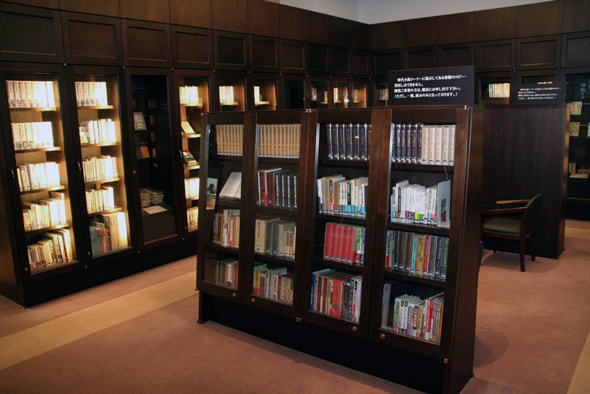

こちらは、時代小説のコーナーで池波正太郎記念文庫の大きな特長のひとつですが、池波さんの奥様のご意向で池波正太郎さんの作品だけでなくて、時代小説の研究家、愛好家たちのためにできるだけ時代小説の名作を沢山集めてくださいと基金を出されて、ここを開設するまでに多くの時代小説を収集しました。特に書籍として貴重なもの、例えばこちらにありますが、中里介山の大菩薩峠の初版本、少し上には大佛次郎さんの鞍馬天狗の初版本、さらには、野村胡堂さんの銭形平次の初版本、他には吉川英治さんの宮本武蔵の初版本、大佛次郎さんの赤穂浪士の初版本と、大変に貴重な史料となっています。(右段に続く)

大正以後の日本小説の歴史を刻んできた名作の初版本などを集めて、現在約8000冊を収蔵しています。時代小説というのは、毎年新たな作家が生まれてくるものですから、新しい本が出る度に収集しています。ですから、監修して頂いた文芸評論家の縄田一男氏によると、多分時代小説の名著が日本国内でも最も多く集まっているんじゃないかとのお話しでした。図書館に併設した作家の文学館としての一番の特長がこの時代小説コーナーにあると思っております。(下左段に続く)

池波正太郎記念文庫・時代小説コーナー

─ 江戸を描いたことについて

作家としての前期には「真田太平記」などの戦国時代や幕末を題材として主に書かれていましたが、後期にかけては、ほとんどを江戸に絞ったんですね。なぜ、江戸しか書かなくなったか、これについては司馬遼太郎さんが池波正太郎について書かれている文章があるんですが、お二人はとっても仲が良かったんですが、それで一番適確に書いていらっしゃるなと思ったのですが、池波さんは昭和30年代の高度成長期、オリンピックのころの特に東京の町が急速に変貌していくということを非常に憂えていました。都会っ子で、新しいもの好きでもありましたから、新しい都市美が出来ることは決して悪いことではないけれど、これだけは残しておいて欲しいという風景がある。そういうものがなくなっていくということに対して非常に憂いを持っていた。例えば、毎年浅草寺にお参りをしてその帰りにどこそこの蕎麦屋に必ず行く。ところがあると思って出掛けると、浅草寺はあるけれど蕎麦屋は無くなっていた。そうすると大変がっかりする。そういう思いをすごく持っていたと。要するに江戸の名残りがある町で育った池波さんとしては、自分が終世、住んでいたいような町、自分の想像の中に住んでいたいような町として、江戸を描いた。そこで江戸を書き始めたのではないかと、司馬遼太郎さんはそう分析しているんですね。私もその通りだと思います。(右段に続く)

それでは、次に江戸を池波さんはどうやって知っていったかということですよね。それ一番の要素はまず自身の中に江戸というものがあったということなんですね。それは、浅草の永住町という町ですね。そこは江戸の名残りが色濃く残っていた町でした。だから幼年時代は、江戸に生まれて明治、大正を生きていた人が周りには沢山居られたと思います。まだ六、七十年前のことですから、当然、慶応4年(1868)5月15日の上野戦争なども体験した人も多くいた。だから池波さんの周りには、自然とこのような江戸の名残り、そういったものがいつもあったのだと思います。だからお爺さんやお婆さんたちからもそのような影響を受けている。だから自然と江戸というものが自分の体の中に染み込んで行ったことがまずあると思います。その当時は、上野近辺、それから台東区の町というのは大変歴史がありますから、そういったものを肌で感じ取っていったというのが一番の江戸を知っていったということじゃないかと思いますね。ですから、池波さんがどのようにして江戸を理解していったかということについては、それほど資料が残っているわけでないんですね。

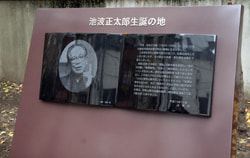

池波正太郎生誕の地、台東区浅草聖天町(旧東京市浅草区聖天町61番地)に、平成19年(2007年)に記念碑が建立されました。生家は、待乳山聖天の南側(現台東区浅草7丁目3番付近)にありましたが、関東大震災で焼失しました。

池波正太郎生誕の地、台東区浅草聖天町(旧東京市浅草区聖天町61番地)に、平成19年(2007年)に記念碑が建立されました。生家は、待乳山聖天の南側(現台東区浅草7丁目3番付近)にありましたが、関東大震災で焼失しました。