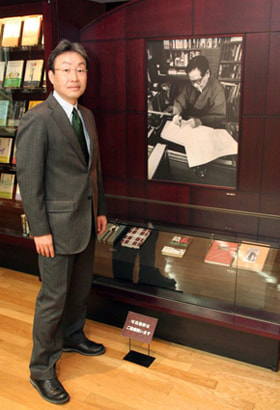

池波正太郎記念文庫指導員の鶴松房治氏は、明治大学文学部演劇学専攻卒業後、劇団新国劇に入団。制作部在籍中に池波正太郎作品の演出助手を務めました。退団後は、(社)日本舞踊協会、厚木市での舞台制作の仕事と並行して、池波氏の私的なアシスタントを十五年間にわたって務めました。池波氏没後は、資料の整理や作品の管理にあたる一方、池波正太郎記念文庫(台東区)、池波正太郎真田太平記館(長野県上田市)の設立に努めました。開館後は、両館の指導員として、また池波作品に関する講座の講師として各地で作品紹介や講演を行っています。

池波正太郎記念文庫指導員の鶴松房治さんにお話を伺いました。

鶴松 : 池波正太郎さんが平成2年(1990)に亡くなられて、その2年後の平成4年(1992)に池波正太郎の作家としての全資料の著作本、蔵書、自筆原稿、自筆絵画、その他様々な資料が池波家から台東区に寄贈されました。池波家には、ファンの方も多いのでその中のごく一部でも見て頂けたらという意向がありました。ただ、池波正太郎という方は非常に庶民的な作家でしたので、ミュージアムのような、そういう記念館はそぐわないから、図書館の中のワンコーナに展示するスペースがあっても良いのではないかということになりました。当時、ちょうど台東区に中央図書館を新築する計画がありました。そこに併設する形で記念館を作りましょうということになったんですが、まあ記念館という言葉は大げさなので、池波正太郎記念文庫という名称になりました。

鬼平はどのようにして誕生したのですか。

鬼平犯科帳は、昭和42年(1967)12月に、その先行作の「浅草・御厩河岸」という作品からスタートして、その当初は「鬼平犯科帳」というタイトルは付いていませんでした。「浅草・御厩河岸」という作品は短編として書いたんですが、これが、編集者が見た途端に、続けて書いて下さいということになって、翌月の43年(1968)1月から鬼平犯科帳という連作で読み切りの短編という形で執筆した作品なんですね。これは長谷川平蔵という江戸時代中期に火付盗賊改方という幕府の特別警察のような任務を帯びていた人物と、その周辺の人たちを書いたものです。これを書いた契機なんですが、ここに展示してあるんですが、江戸時代に幕府の大名、旗本の家系をすべて網羅した書籍として「寛政重修諸家譜」という本があります。その本をずっと見て研究していくうちに一番目に留まったのが、長谷川家の家系であったわけですね。そしていつかこれを書いてやろうと思っていたのが昭和30年(1955)頃だそうです。それから12年ぐらい経ってから温めていた長谷川平蔵の物語を書いたのが、一連の江戸ものを書く契機となったんじゃないかと思います。

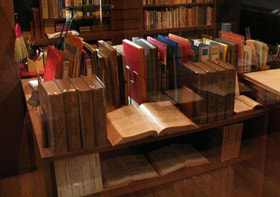

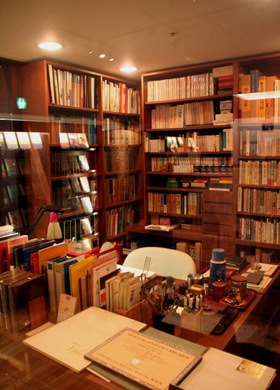

復元された書斎の手前に、「寛政重修諸家譜」全九巻が置かれています。

[寛政重修諸家譜]

江戸時代の書籍が大正時代に復刻されたもので、徳川幕府の大名、旗本、いわゆる幕臣の全家系を網羅した書籍。本書に記載される長谷川平蔵は、江戸中期の火付盗賊改方にあった。

書斎について

池波正太郎が生前執筆していたご自宅の書斎の一部を復元しています。池波正太郎さんというと時代小説を書いていたんで、ファンの方の中にはこう和室で、座卓で執筆しているというイメージをしている方が多いかなという気もするんですが、実際にはこうした洋室でした。机や書架は複製したものですが、書架におさめられた書籍や机の上に載っている様々なものは亡くなった当時のものをそのまま移しています。池波さん自身も本当は和室で執筆するのが一番好きであったようなんですが、ただ畳の部屋だとどうしてもすぐ横になってしまって、怠け癖がついてしまって仕事がはかどらなくなるんであえて洋室にしたんだっていうことをエッセーに書いたりしています。池波さんは本当に書斎派でした。作家の先生方というのは別に仕事場をお持ちの方とか、ホテルで書かれる方とか色々あるんですが、池波さんは本当に自宅の書斎派だったんですね。だからこの部屋で作品の九割が生まれたと思います。池波さんという人は非常に几帳面な人でしたから机周りとか、資料はいつも整理している。そういう方であったと思います。(次ページに続く)

池波正太郎記念文庫指導員の鶴松房治氏は、明治大学文学部演劇学専攻卒業後、劇団新国劇に入団。制作部在籍中に池波正太郎作品の演出助手を務めました。退団後は、(社)日本舞踊協会、厚木市での舞台制作の仕事と並行して、池波氏の私的なアシスタントを十五年間にわたって務めました。池波氏没後は、資料の整理や作品の管理にあたる一方、池波正太郎記念文庫(台東区)、池波正太郎真田太平記館(長野県上田市)の設立に努めました。開館後は、両館の指導員として、また池波作品に関する講座の講師として各地で作品紹介や講演を行っています。