日本館「自然をみる技」展示室

国立科学博物館は、動物・植物・地学・人類・理工学の五つの研究分野から成り、展示については様々な動植物に関する資料から、科学技術史や理工学の領域までにわたっています。台東区には江戸幕府の天文館も置かれていて、古くから科学に関する施設や人物が往来していました。昭和24年(1949年)に「東京科学博物館」から「国立科学博物館」となり、館長には、文学者中井英夫氏の父で、著名な植物学者であった中井猛之進氏が就いています。

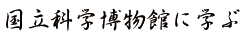

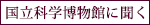

日本館は、「日本列島の自然と私たち」をテーマとして、日本に関する自然史などの他、技術史、理工学などの多分野にわたっています。展示室は3階から成り、1階南翼「自然をみる技」には、「天を知る─天球儀・天文」、「地を知る─地震計」、「時を知る─時計」、「微小を知る─顕微鏡」の4つのコーナーに江戸期からの資料や機器が展示されています。

日本館の屋上には、今も現役の古めかしい天文台があります。入口の傍らには、「貳拾糎(20センチ)赤道儀、設計製作及据付 日本光學工業株式会會社(略)、昭和六年十月竣工」、「赤道儀室、 水戸市 中村千代松氏寄附」の二葉の銘板がありました。また、天文台の周囲には、観覧に訪れた子供たちが書いたと思われる落書が残されていて、昭和21年や1950年などの年号や名前の幼い文字が読み取れます。

日本館の屋上には、今も現役の古めかしい天文台があります。入口の傍らには、「貳拾糎(20センチ)赤道儀、設計製作及据付 日本光學工業株式会會社(略)、昭和六年十月竣工」、「赤道儀室、 水戸市 中村千代松氏寄附」の二葉の銘板がありました。また、天文台の周囲には、観覧に訪れた子供たちが書いたと思われる落書が残されていて、昭和21年や1950年などの年号や名前の幼い文字が読み取れます。