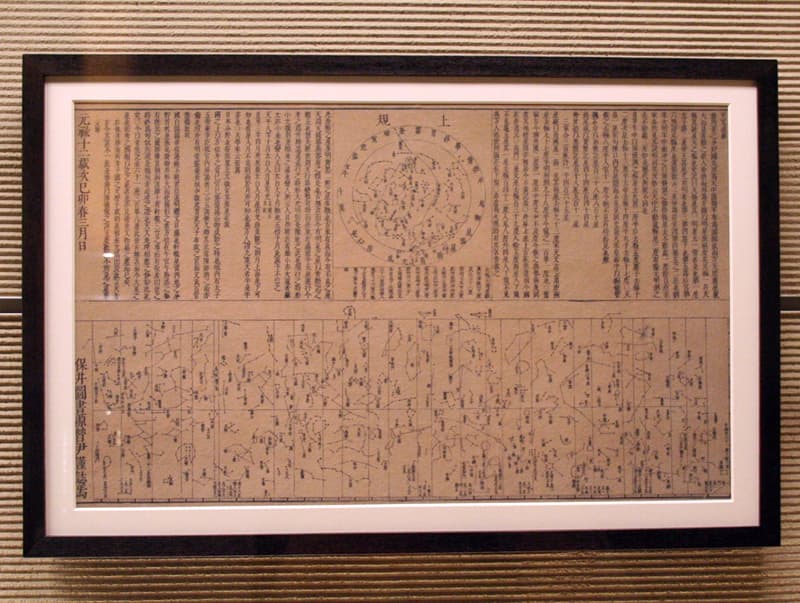

지도 제작에 사용된 제도 도구 한 벌

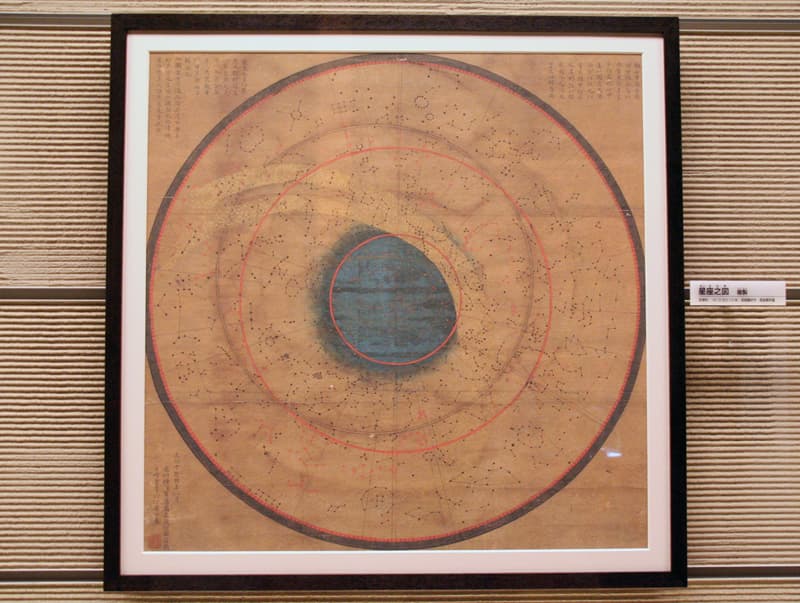

일본 지도 편찬에 큰 공헌을 한 이노 타다타카는 ‘시모사노 쿠니사와라(현 지바현)’의 이노 가문의 가업에도 충실한 한편, 수학 및 측량, 천문 등을 연구하고, 한시와 쿄쿠(풍자와 익살을 주제로 한 짧은 시)도 즐겨, 자를 ‘시세이’라 하고 호를 ‘토가’라 하였습니다. 50세에는 가독(家督:그 집의 상속인 지위)을 양도하고 에도로 나와 타카하시 요시토키의 문하로 들어가 서양 역법, 측량법을 배웠습니다. 1800년에는 막부에 스스로 청하여 에조치(현 북해도) 동남해안의 측량에 착수한 이래 18년 간, 전국 각지를 측량하며 다녔습니다. 하지만, 지도는 완성하지 못하고 1818년에 74세의 나이로 사망했습니다.

지도 제작은 그 후에 막부의 천문 기관이 이어받아 사후 3년인 1822년에 「대일본연해여지전도」로서 완성되었습니다. 이 지도는 「일본여지전도」, 「실측여지전도」로도 불리지만, 일반적으로 「이노즈」라고도 합니다. 이노 타다타카의 묘지는 겐쿠지 묘지(다이토구 히가시우에노)에 있고 묘석에는 ‘토가 이노 선생의 묘’라 새겨져 있습니다. 이노 타다타카는 유언으로 그의 스승 옆에 묻히기를 청했다고 합니다. (참고: 다이토 명소 도회)

지도 제작은 그 후에 막부의 천문 기관이 이어받아 사후 3년인 1822년에 「대일본연해여지전도」로서 완성되었습니다. 이 지도는 「일본여지전도」, 「실측여지전도」로도 불리지만, 일반적으로 「이노즈」라고도 합니다. 이노 타다타카의 묘지는 겐쿠지 묘지(다이토구 히가시우에노)에 있고 묘석에는 ‘토가 이노 선생의 묘’라 새겨져 있습니다. 이노 타다타카는 유언으로 그의 스승 옆에 묻히기를 청했다고 합니다. (참고: 다이토 명소 도회)

중형 상한의

상한의는 측량을 위한 관측 기구입니다. 이노 타다타카의 스승인 하자마 시게토미가 「레이다이 기쇼시 (Ferdinand Verbiest 저 1674)」등을 참고해서 제작하게 한 천체의 각도 측정기입니다. 상한의에는 1/4원형의 반경 6척인 대형 상한의와 반경 3.8척인 중형 상한의가 있어, 전국 측량에는 중형이 사용되었습니다.

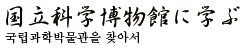

성좌 지도[복제] (1813년)

타카모리 칸코(1750-1830)가 그린, 은하수도 그려진 특유의 색채에 의한 별자리 그림. 칸코는 기구 제작에 능하여 팔분의, 상한의(사분의), 온도계, 천문 시계 등의 많은 과학 기계를 남겼습니다. 히라가 겐나이가 수리 제작한 ‘에레키테루(수동 마찰 발전 장치)’등도, 독자적으로 제작했다고 전해집니다.

타카모리 칸코(1750-1830)가 그린, 은하수도 그려진 특유의 색채에 의한 별자리 그림. 칸코는 기구 제작에 능하여 팔분의, 상한의(사분의), 온도계, 천문 시계 등의 많은 과학 기계를 남겼습니다. 히라가 겐나이가 수리 제작한 ‘에레키테루(수동 마찰 발전 장치)’등도, 독자적으로 제작했다고 전해집니다.

켄나와(못줄, 복제)

에도 시대의 측량은 서양과 같은 광학적인 측량 기구가 없었던 이유로, 겨우 수백 미터를 보폭, 혹은 못줄이나 막대자, 대자, 사슬자 등으로 직접 측량했습니다. 모두 오차가 있었기 때문에 이노 타다타카는 전국 측량 시에 조금이라도 오차를 줄이기 위해 쇠사슬자를 사용했습니다.

에도 시대의 측량은 서양과 같은 광학적인 측량 기구가 없었던 이유로, 겨우 수백 미터를 보폭, 혹은 못줄이나 막대자, 대자, 사슬자 등으로 직접 측량했습니다. 모두 오차가 있었기 때문에 이노 타다타카는 전국 측량 시에 조금이라도 오차를 줄이기 위해 쇠사슬자를 사용했습니다.

중형 상한의

상한의는 측량을 위한 관측 기구입니다. 이노 타다타카의 스승인 하자마 시게토미가 「레이다이 기쇼시 (Ferdinand Verbiest 저 1674)」등을 참고해서 제작하게 한 천체의 각도 측정기입니다. 상한의에는 1/4원형의 반경 6척인 대형 상한의와 반경 3.8척인 중형 상한의가 있어, 전국 측량에는 중형이 사용되었습니다.