Q.今現在の収蔵品の幅はどのようになっていますか。

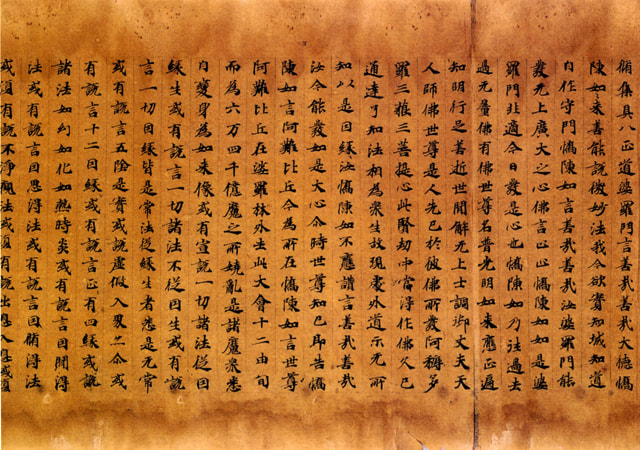

鍋島: ジャンルは多岐にわたっていて、結局の所、書を集めるという観点ではなくて文字の資料、つまり漢字が書かれている物をすべて集めようという趣旨に基づいています。仮名の作品もありますが、9割が漢字に関する資料です。書道博物館と聞くと、皆さんは書道の作品を展示している博物館のようにイメージされるのですが、不折は書道を広範囲に捉えていて、書道の素材は文字である、しかも漢字であるという事で、漢字の歴史がわかる博物館ということを念頭に置いていましたので、文字が書かれていれば、立体物であろうが平面物であろうがなんでも集めています。例えば本館には仏像がありますが、これには背面や台座に由来を記した文字が書かれています。不折は仏像よりも文字の方に興味があったようです。漢字の歴史資料という事で、漢字の始まりの甲骨文字から石碑の文字や青銅器など、とにかくいろんなジャンルのものが揃っています。

Q.もっとも貴重な所蔵品は何でしょうか。

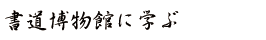

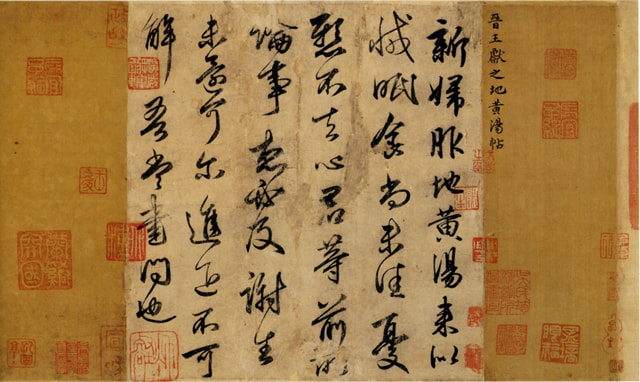

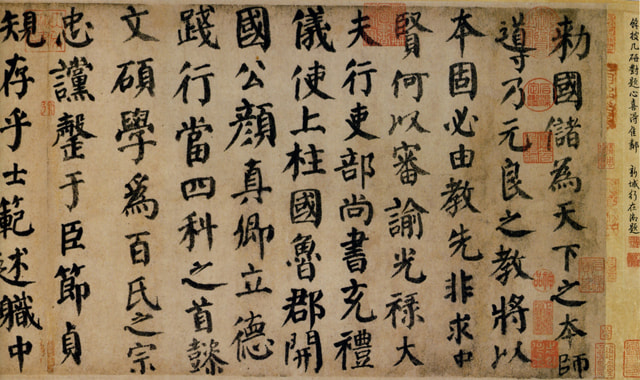

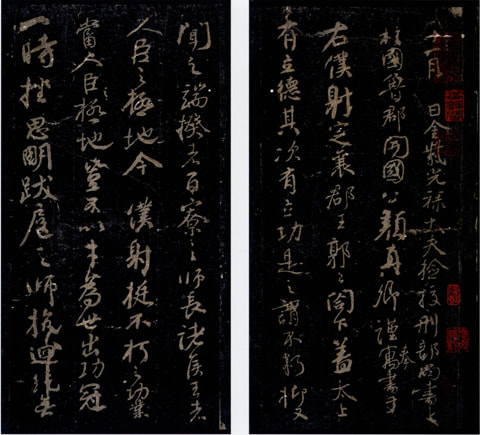

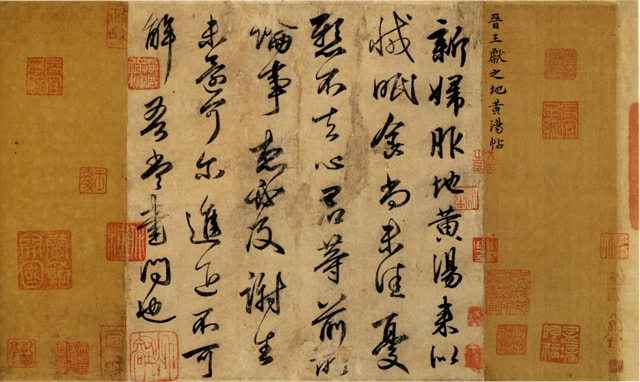

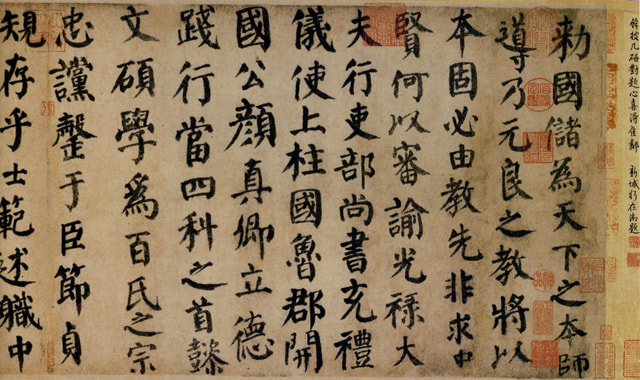

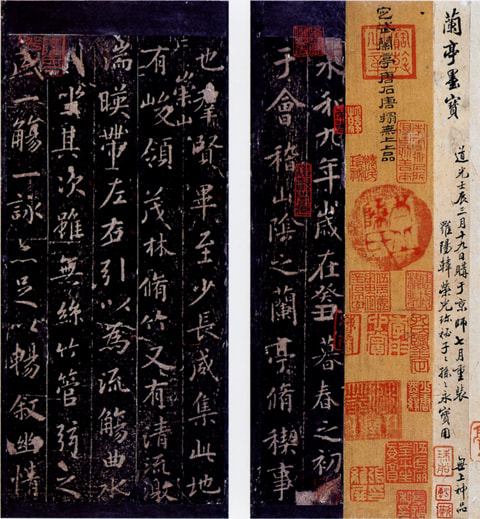

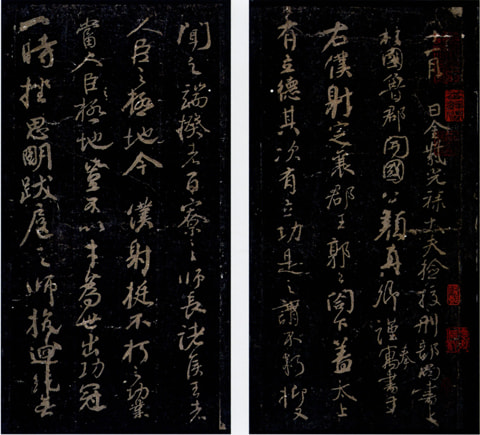

鍋島: 中国の歴代の名筆などですが、中でも貴重なものは顔真卿(709-785)や王献之の墨跡本です。特に顔真卿の書は、楷書の肉筆作品として世界唯一のものと言われています。その他、王羲之の拓本など、不折は歴代の名筆の拓本も数多く集めています。(右段に続く)

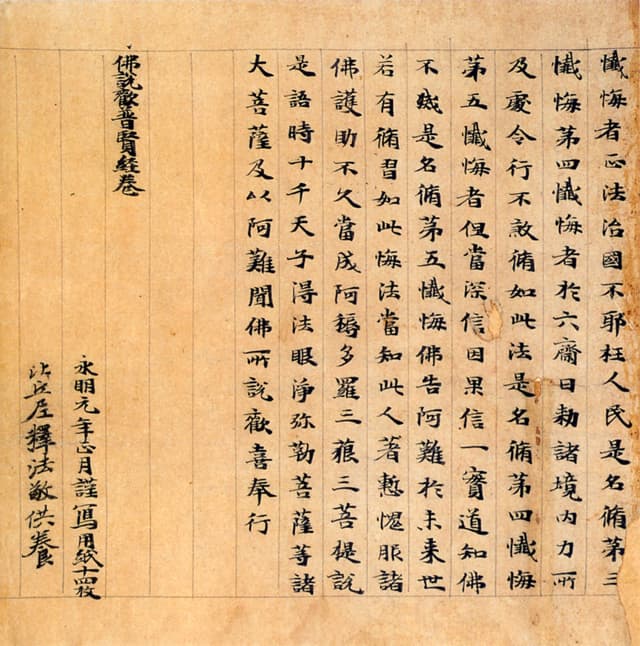

Q.所蔵品の中で重要文化財や評価された物はありますか。

重要文化財に関しては、当館では敦煌文書とよばれる、敦煌やトルファンなどから出土した写経の類が12件あります。昭和8年(1933)と15年(1940)に国の指定を受けました。当時は国宝として指定されていましたが、文化財保護法が制定された際に、旧国宝は全て重要文化財になりました。重要美術品は5件の所蔵品があります。これらは不折が申請したのではありません。不折には、収蔵品は皆平等との考えが根底にありましたので、甲乙つけるのを嫌っていました。ではなぜ指定を受けたのかと言いますと、他で同じような物が指定を受けると、同レベルの物が指定されないとおかしくなりますので、先方から指定してきているのですね。敦煌文書に指定が偏っている理由は、当時それらが他で指定された事があったのでしょうね。

Q.一般の来館者はどのような方が多いのですか。

鍋島: やはり書を専門に研究、勉強されている方々や、書を習っている方が多いです。中国、韓国からも来られますし、敦煌文書関係では西洋の方々も来られます。敦煌文書は、フランス国立図書館のペリオ・コレクションや大英図書館のスタイン・コレクションにもそれぞれありますので、その関係からでしょう。

Q.ペリオ・コレクションなどとの交流はあるのですか。先方にも貴重な所蔵品がありますね。

鍋島: 実は、書道博物館開館前の昭和10年(1935)に、ポール・ぺリオ博士が来訪されたという経緯があります。また現在も、私自身がパリに行ってぺリオ・コレクションを調査させていただいたり、先方の学芸員の方が来日した際には、一緒に敦煌文書の研究をしております。ぺリオ博士が来館されたことは中村家にとって非常に名誉な事で、今またこのような交流が再開されたのは非常に喜ばしい事だと、中村家も仰ってました。