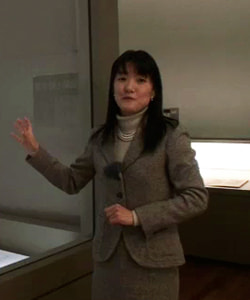

台東区立書道博物館研究員の鍋島稲子さん

書道博物館研究員の鍋島稲子さんにお話を伺いました。

Q : 書道博物館を建てられた中村不折は、洋画家としてもつとに著名ですが、どのような方だったのでしょうか。

鍋島: 不折は東京生まれですが、明治維新の混乱を避けるため、5歳の時に一家を上げて中村家本家のある長野へ疎開し、幼年、少年、青年期の23歳までを長野で過ごしています。不折は幼い頃から絵が好きでしたので、広重の浮世絵を絵本代わりにしては、それらを写すことを楽しみとしていました。長野では生活も苦しく、不折は思うように学校へも行けず、呉服屋の丁稚奉公や菓子職人として働きながら、時間をつくっては漢籍や数学、南画や書などを近隣の先生達について学んでいました。特に絵画と数学には優れた能力を発揮し、この頃から将来は画家か数学の教員になりたいと思うようになっていました。そして、19歳の時に代用教員の職を得て数学を教え、その後、図画の教師として小学校に赴任します。小学校の教え子には、後に日本画で大成する菱田春草もいました。不折は、春草の画才を評価し、画家になることを勧めた後、自らも洋画家となるべく上京を計画します。自伝にも、人生の岐路に立たされた時に、美術の道に進もうか、数学者になろうか迷ったと書かれています。ここで数学の道に進んでいたら、また違った人生があったのかも知れないのですが、数学者になるには語学ができなければ駄目だと考え、聴覚障害のあった不折は数学をあきらめ、美術の道を選ぶことになります。

Q.洋画家として大成した経緯、書に傾倒する契機は、どのようなものだったのでしょうか。

小学校教員時代から、不折はコツコツお金を貯めて東京へ出るためのチャンスを窺っていました。ある時、洋画家小山正太郎が主催する、十一会(後の不同舎)という美術研究所の画学生募集を新聞紙上で見つけ、「これだ」と思って教員を辞職し、念願の上京を果たします。洋画家としての第一歩を踏み出したわけです。小山正太郎の画学生時代は、鉛筆による「道路山水」という、画面中央に伸びる一筋の道の両側に建物や樹木を描く風景画を徹底的に学びました。鉛筆画の次に水彩画を学び、明治美術会の展覧会に出品、そしてようやく油彩画制作を許され、明治美術会においても次第に洋画家として名を知られるようになっていきます。洋画は生涯貫いた仕事ですが、不折は幼いころから南画、日本画や書も嗜(たしな)んでいましたので、洋画のみに固執することなく、日本画や書がどこか片隅にありながら、人生を歩んでいきます。

そして、明治27年(1894)に正岡子規との出会いがあります。当時子規は新聞「小日本」(後に「日本」)の編集部主任でした。新聞は文字ばかりなので、何かほっとするような挿絵があれば良いのではないかと思う訳です。それで画家浅井忠の紹介で不折と会いますが、子規はそこで不折の絵を見て即採用を決めます。不折は、不同舎時代に浅井から絵の指導を受けており、一緒にパノラマ画制作などにも携わっていました。浅井は不折の絵の実力を知っていて、それで子規と引き合わせたわけです。これにより、不折は挿絵画家という新たな世界がひらけたと同時に、子規との交流も始まります。明治35年(1902)に子規は亡くなりましたので、期間としては大変短いながらも、新聞の挿絵担当ですから毎日のように行き来して、非常に濃い付き合いをしています。(右段に続く)

日清戦争の際には、子規が従軍記者、不折は従軍絵師として中国に渡ることとなりますが、赴いた先は休戦状態でしたので、結局は二人とも戦争記者としての仕事がなくなってしまいます。休戦状態の中で思いがけず時間が出来たので、子規の誘いもあって、中国や朝鮮半島を一緒に回ろうという事になりました。この時に、不折は中国の古い文物に触れ、中国の歴史や文化、古書の研究に目覚めます。実際に中国へ行き、大陸の空気を自身で吸い、その雰囲気を味わった事が余程大きく作用したのでしょう。この時から中国に関する古美術品等の蒐集が始まります。ここでも、子規の誘いがあって清国を周遊している訳ですから、不折の人生の様々な節目で子規の引きがあり、子規のおかげで不折が世に出たというところはありますね。子規は一足先に帰国するのですが、不折はそのまま旅を続けて、半年の間に中国や朝鮮半島各地を回り、スケッチをしたり、持って帰れる程度の古い拓本などを手に入れたりしています。不折が中国を訪ねたのは、この一回のみでしたが、帰国後も古書店に足しげく通い、気に入ったものがあれば即座に購入しました。また、中国往来の商人たちが中国の文物を売りに来るようになったり、不折も欲しいものがあれば中国へ使いの者を送って購入したりもしました。これらの文物が、やがて書道博物館コレクションとなっていくのです。

帰国後は、洋画家としての活動を再開し、新聞挿絵の仕事も引き続き担当したため、不折の画家としての認知度が上がり、明治の文豪達からも挿絵や装幀の依頼が来るようになりました。島崎藤村、夏目漱石や伊藤左千夫らの代表作の挿絵などを手がけています。油彩画は本業としてずっと貫きましたので、展覧会にも積極的に出品しています。

Q.不折は太平洋画会に所属していましたが、画家としての評価はどのようなものでしたか。また留学先のラファエル・コランの画学校は有名ですが、留学の経緯は。

不折は、太平洋画会において、晩年に至るまで東洋的主題の歴史画を描きつづけました。それは時代の流れからいうと、難解なものであったでしょうし、後継者もいませんでしたから、画家としての評価にはマイナスに働いたかもしれません。しかし、それでも描きつづけたのは、不折のパリ留学中に、「最後の歴史画家」といわれたジャン=ポール・ローランスから教えを受けたことが大きく関係しているでしょう。不折なりの恩返しの意味もあると思います。また、不折自身が、実際に中国や朝鮮に足を運んだことで、東アジアの文化に対して憧憬の念があったことも、東洋的な主題を扱いつづけた大きな理由だと思います。

明治期は、黒田清輝などもそうなのですが、やはり皆パリへ行って箔を付けるというのが、当時の画家の名誉でしたから、不折もパリに留学しています。当時のパリには、浅井忠や和田英作、岡田三郎助らがいました。不折は和田英作の紹介によって、最初はラファエル・コランの指導を受けることになりますが、どうもコランの画風とは合わなかったようで、その後、鹿子木孟郎の紹介により、ジャン=ポール・ローランスの画室に移ります。4年余りの留学中、コランの画室には最初の1年足らずで、ほとんどはローランスに指導を受けていました。(次ページに続く)

在りし日の中村不折夫妻

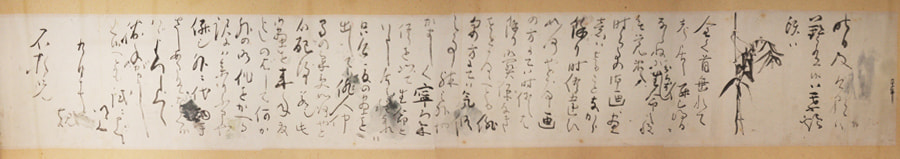

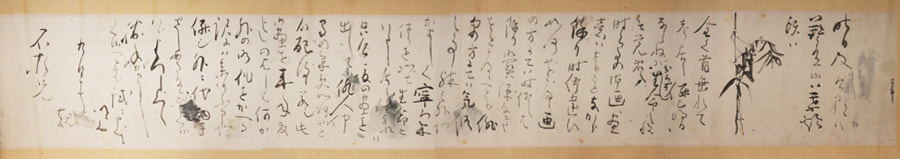

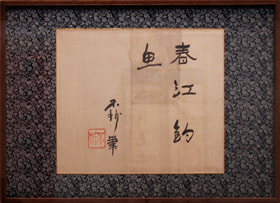

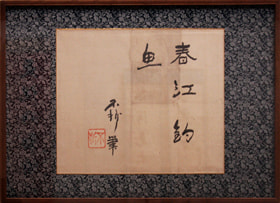

不折筆 行書四字横額「春江釣魚」

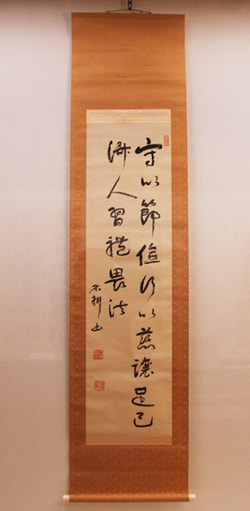

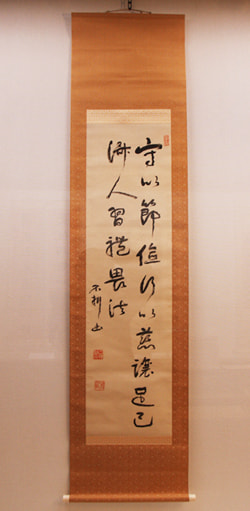

不折筆 草書四言詩句「家訓」軸

守以節倹行以慈譲足己

淑人習体畏法

台東区立書道博物館研究員の鍋島稲子さん

在りし日の中村不折夫妻

不折筆 草書四言詩句「家訓」軸

守以節倹行以慈譲足己

淑人習体畏法

不折筆 行書四字横額「春江釣魚」