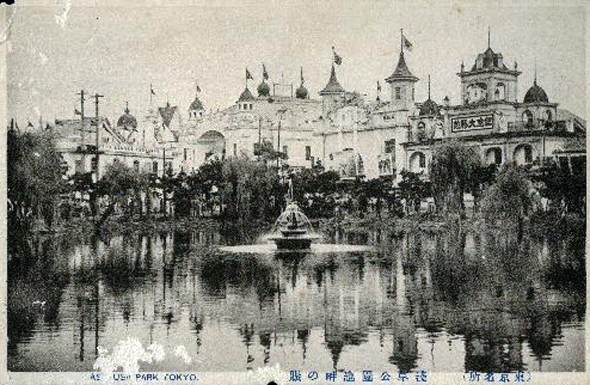

絵葉書に描かれた往時の浅草公園の風景(台東区立下町風俗資料館蔵)

現在の浅草の区画は、明治6年(1873)の太政官布告により、広大な浅草寺境内が浅草公園となった事に始まります。明治17年(1884)には、さらに7区に区割りされて現在に至っています。浅草寺の西北一帯は江戸時代に奥山と呼ばれ、見世物小屋や大道芸で賑わった地域でした。明治5年(1872)には遊戯場が設けられて、現在の日本最古の遊園地と言われる浅草花やしきの初めとなりました。浅草演芸ホールや東洋館が位置する浅草公園六区(浅草六区)は、現在の国際通りから昭和26年(1951)に埋め立てられた瓢箪池に至る南北に走る興行街でした。(下段に続く)

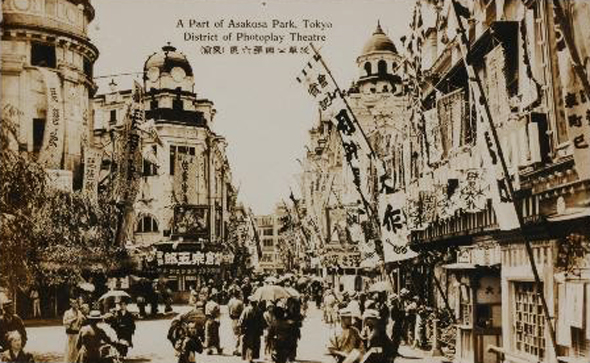

絵葉書に描かれた往時の浅草六区界隈の賑わい(台東区立下町風俗資料館蔵)

右側に凌雲閣(通称浅草十二階)が見えます。大正12年(1923)の関東大震災前の風景と思われます。

昭和39年(1964)の東京オリンピックの時期からテレビの普及に伴い、浅草六区の賑わいは徐々に衰退していきました。大正期の浅草オペラ、昭和期の軽演劇や剣劇等で賑わい、数多くあった映画館や劇場、演芸場は相次いで閉館し、浅草六区は次第にその火を暗くしていきました。その中でも、浅草演芸ホール、そして東洋館は、その当時の演芸の中心地として、今日までその火を点し続けています。昔ながらの、いわゆる通の常連客に加えて、若手芸人の漫才やコント等を目当てに若者が訪れます。また、海外からの観光客は、ここで催される演芸に日本の懐かしい文化を発見しています。近年、浅草六区界隈は、往時の賑わいを回復するための試みや再開発が始まっています。浅草を訪れる観光客も浅草六区界隈にまで及び、その賑わいを回復しつつあります。浅草六区は、また新たな顔を見せ始めています。

絵葉書に描かれた往時の浅草公園(台東区立下町風俗資料館蔵)