上野寛永寺根本中堂

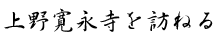

上野の杜(もり)ほど、江戸から明治への変革期、そして大正・昭和の歴史を物語る地はないでしょう。そして、上野寛永寺はその中心としてありました。江戸期には、将軍家の菩提寺として、また上野山下も寺町として賑わいました。歌川広重(安藤広重)の「江戸百景」にも、その賑わいの風情が描かれています。(下段に続く)

歌川広重「名所江戸百景 上野山した」

歌川広重「名所江戸百景 上野清水堂不忍ノ池」

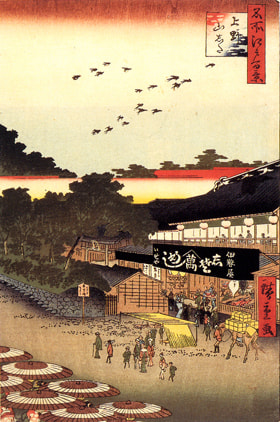

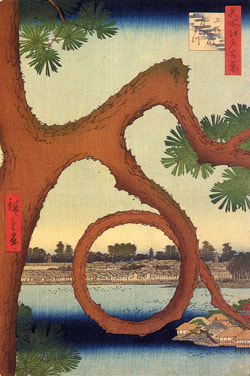

歌川広重「上野山内月のまつ」

上野弁財天近くにあった「月の松」を通して、本郷界隈を望む。前掲の松が独特の形として描かれ、その表現も絶妙です。

上野弁財天近くにあった「月の松」を通して、本郷界隈を望む。前掲の松が独特の形として描かれ、その表現も絶妙です。

上野の山は、江戸の一大遊覧地でした。

また、上野の杜(もり)ほど、江戸期から賑わった地はありませんでした。比叡山、そしてその麓(ふもと)には琵琶湖を模した不忍ノ池が配され、寺社、仏閣は歴代の将軍により、次々に寄進建立されました。人々は、上野を訪れ、深緑に親しみ、寺社の壮大さに感嘆し、逍遙を楽しみました。帰途には、上野山下や谷中界隈の賑わいと、一大アミューズメント・パークさながらの世界を造り上げていました。

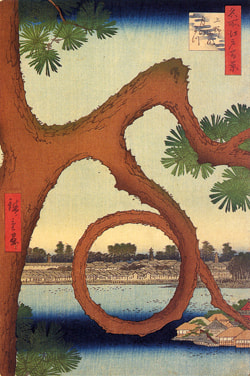

寛永寺伽藍(右から黒門、山王社、清水堂、仁王門、手前に不忍池が広がる)

寛永寺伽藍(右から大仏、上野東照宮、五重塔、多宝塔、経蔵、担い堂、本坊)

住吉具慶「慈眼大師縁起絵巻」(部分、寛永寺蔵・重要美術品)

江戸幕府御用絵師画派の大和絵師住吉具慶による寛永寺開祖慈眼大師(天海)の三巻からなる縁起絵巻

虫塚(都指定旧跡) 寛永寺

虫塚は、伊勢(現三重県)長島藩主であった増山雪斎の遺志により、写生に使った虫類をなぐさめるために、文政4年(1821)に建てられました。雪斎は、江戸の文人太田南畝など広く文人墨客と交流を持ち、その庇護者としても活躍した。自身も清朝の南蘋派の写実的な画法に長じ、花鳥画を多く残し、中でも虫類写生図譜「虫豸帖(ちゅうちじょう)」は、その精緻さと正確さにおいて、殊に有名です。

虫塚は、伊勢(現三重県)長島藩主であった増山雪斎の遺志により、写生に使った虫類をなぐさめるために、文政4年(1821)に建てられました。雪斎は、江戸の文人太田南畝など広く文人墨客と交流を持ち、その庇護者としても活躍した。自身も清朝の南蘋派の写実的な画法に長じ、花鳥画を多く残し、中でも虫類写生図譜「虫豸帖(ちゅうちじょう)」は、その精緻さと正確さにおいて、殊に有名です。

上野寛永寺

上野寛永寺(天台宗東叡山寛永寺)は、天海僧正(慈眼大師)の進言により、江戸城の艮(うしとら、北東)の鬼門の守として、寛永2年(1625)に本坊が落成しました。東叡山は東の比叡山を意味し、寛永年間に創建時の年号によって寛永寺の勅号を与えられています。上野寛永寺は、将軍家の墓を芝増上寺と二分して菩提寺として成り、上野の山一帯に本坊円頓院を初めとして諸堂、子院がありましたが、慶応4年(1868)の東征軍と彰義隊による、いわゆる上野戦争時に、その多くが焼失しました。現在の根本中堂は、明治12年に川越喜多院本地堂を移築したものです。(台東区上野桜木一丁目)

東叡山寛永寺のページへ

歌川広重「上野山内月のまつ」

上野弁財天近くにあった「月の松」を通して、本郷界隈を望む。前掲の松が独特の形として描かれ、その表現も絶妙です。

上野弁財天近くにあった「月の松」を通して、本郷界隈を望む。前掲の松が独特の形として描かれ、その表現も絶妙です。