水戸へ退去前の二ヶ月、蟄居を余儀なくした「葵の間」、往時の光景が彷彿と蘇ります。

江戸幕府第十五代征夷大将軍徳川慶喜

写真技術にも造詣が深かった慶喜の肖像が、秘やかに架かっていました。

江戸幕府が慶応3年(1867)に大政奉還し、慶喜は征夷大将軍職を返上し、翌慶応4年(1868)に慶喜は、ここ寛永寺書院「葵の間」に蟄居しました。葵の間の鴨居には、二ヶ月間の滞在が銘されています。

往時の肖像、写真と共に、愛用の調度も残されています。慶喜はここに滞在中、大政奉還、そして明治の時代の訪れに、どのような感慨を抱いていたのでしょうか。

葵の間備付との銘がある東叡山全図には、「境内三十万千八百七十余坪、放生池六万坪」、天保末年頃(1840)の図とあり、往時のその広大さがしのばれます。

葵の間には、慶喜滞在の往時と変わらず、縁側を通して暖かな日差しが差し込んでいました。

歴史の名残りは、新緑の中にありました。

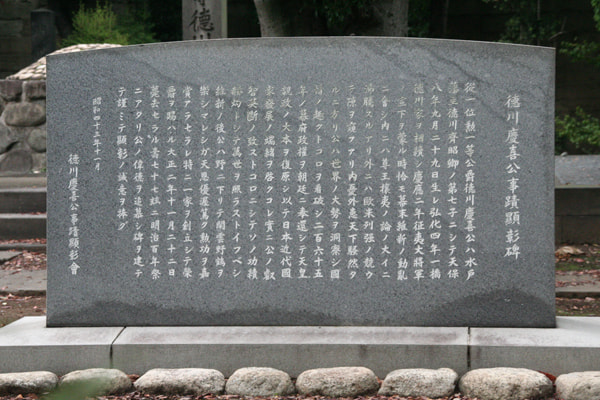

寛永寺谷中霊園内に、徳川慶喜公墓所があります。

慶応2年(1866)に第十五代将軍職を継いだ慶喜は翌年に大政奉還し、上野寛永寺にしばらく蟄居した後、水戸を経て永らく駿府(現静岡県)に隠棲しました。後に東京に居を移しましたが、大正2年(1913)に没しました。

徳川慶喜の墓は、5,600平方メートル余の墓域のやや西南寄りに葺石円墳状の墳墓としてあります。顕彰碑の後方左手に拝観できます。

徳川家綱霊廟勅額門(重要文化財) 寛永寺霊園

第三代将軍家光を継いで、わずか11才で第四代将軍の座についた家綱は、40才と若くして没しました。

徳川綱吉霊廟勅額門(重要文化財) 寛永寺霊園

「生類憐みの令」で有名な第五代将軍綱吉は、家綱に次いで将軍となりました。綱吉ははじめ、善政を行ない「天和の治」とも賛えられました。

「生類憐みの令」で有名な第五代将軍綱吉は、家綱に次いで将軍となりました。綱吉ははじめ、善政を行ない「天和の治」とも賛えられました。

江戸幕府第十五代征夷大将軍徳川慶喜

写真技術にも造詣が深かった慶喜の肖像が、秘やかに架かっていました。

寛永寺谷中霊園内に、徳川慶喜公墓所があります。