Q : パイプオルガンについて教えてください。

このパイプオルガンは徳川頼貞侯が、大正9年(1920)にロンドンから買ってきて、麻布に南葵楽堂を建てて、そこに据え付けました。その3年後の関東大震災で、パイプオルガンは震災を免れたんですが、ホールそのものが全部壊れてしまったので据え付けられなくなりました。それで昭和3年(1928)に、頼貞侯が藝大の奏楽堂に寄付したんです。しかしこれも移築するころには大分古くなっていて、藝大としてはパイプオルガンを復元しないと決めていたんです。なので87本ものパイプが持って行かれてしまいました。移築というのは基本的には新しいものではなくて、今あるものを使って復元していき、足りないものを補うというのが文化財の復元の原則です。ところが藝大も復元しないと言っているものを復元するんですから、費用も大変かかります。そこで一般の区民の中から「募金活動をするからぜひ復元してくれ」という声があり、「奏楽堂のパイプオルガンを蘇らせる会」を作り、募金活動をしました。内山区長も一緒に表に出て、募金活動をしました。その結果、約1050万円が集まった。主婦の方、寛永寺の浦井正明執事長、いろんな人が募金に協力してくれました。そういう賜物でもってできたパイプオルガンなんです。

奏楽堂の移築が終わったのは昭和62年(1987)3月です。その後にパイプオルガンの復元に半年をかけて、9月にできましたんで、パイプオルガンを備え付けた奏楽堂は昭和62年の10月に正式にオープンしました。

パイプは今は1338本なんですが、昔できたころは1379本あったそうです。こういう梁は飾りではなく、支えているんです。天井が蒲鉾(かまぼこ)型に掘ってあるのは、2階に音楽ホールを作ったので、天井が狭いと息苦しいですから広げて、熱気を逃すために換気口を作ったんです。そして天井を高くして見やすくし、気持ちを楽に。音響もいいわけです。もし平行して床と天井が重なっていたら、反響し合って音も悪くなります。音響をよくするためにもこういう天井を作ったんです。また壁の角はみんな丸くしてあります。丸くしているのも音響を配慮した造りになっています。音響をよくすることで、奏楽堂そのものが楽器だと言われているんです。今でも毎週日曜日にパイプオルガンかチェンバロの演奏をみなさんに披露しております。

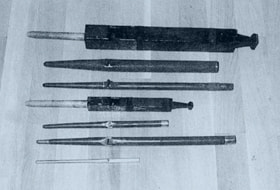

使用されているメタル・パイプは、鉛と錫の合金で、右側の2本が新たに製作されたもの。

第ニ鍵盤で使用されている各種のパイプ

木製パイプ、手前2本が時代的に古い。

正面のパイプの裏面

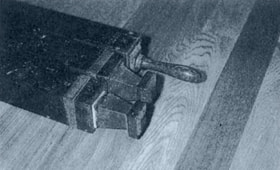

数々の歴史が刻まれたパイプオルガンのペダル

復元されたパイプ群

本来のパイプは1379本でしたが、87本が持ち去られて無くなっていました。古いパイプは修復され、無くなったパイプは同じ材質、成分で新たに製作されました。

数々の歴史が刻まれたパイプオルガンのペダル

復元されたパイプ群

本来のパイプは1379本でしたが、87本が持ち去られて無くなっていました。古いパイプは修復され、無くなったパイプは同じ材質、成分で新たに製作されました。