奏楽堂の移築に尽力され、その当時の状況にも詳しい元台東区助役の近藤達仁さん

奏楽堂の移築に尽力され、その当時の状況にも詳しい元台東区助役の近藤達仁さんにお話を伺いました。2008年6月に取材しました。

Q : 東京音楽学校の成り立ちを教えてください。

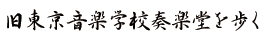

近藤 : 明治5年(1872)の学制頒布でもって、小学校に唱歌を、中学校に奏楽をと決められました。しかし教師も教材も何もないから、学制頒布で決まったけれど何もできなかったんです。伊澤修二(1851-1917)は明治5年に文部省に出仕して、明治8年(1875)に愛知師範学校の校長をしているときに、アメリカボストンのブリッジウォートルという師範学校に調査のために留学しました。

伊澤は頭が良いから他の学科は全部できたのですが、唱歌だけは全然できなかったんです。校長先生が「君は東洋から来た人間だから無理だよ。文化も違うし。だから唱歌の学科は免除してあげるよ」と言われましたが、政府からお金を出してもらって、全学科・教科を修了しないことには申し訳ないということで、師範学校で勉強するかたわら、メーソン(ルーサー・ホワイティング・メーソン、1818-1896、明治政府に招かれて、1880年から1882年まで日本に滞在し、音楽取調掛で西洋音楽の指導にあたった。)という初等教育の大家に入門して音楽を一生懸命勉強しました。伊澤らの進言により明治12年(1879)に初めて文部省内に音楽取調掛というのができます。これが音楽学校の始まりです。

音楽取調掛建物、明治13年(1880)に本郷文部省用地内の第16番教師館が当てられました。

前列左から、芝葛鎮(しばふじつね)、メーソン、中村専、辻則承(つじのりつぐ)、後列左から、東儀彭質(とうぎたけたか)、上真行(うえさねみち)、奥好義(おくよしいさ)

明治19年(1886)に音楽学校を作ってほしいと、伊澤を中心として上申書を森文部大臣に出します。音楽取調掛ができてから7年も経ち生徒も教育し、それなりに成果をあげてますよと。音楽、その他、優美に属する芸術家を養成したりするところは日本にどこにもないじゃないか、音楽取調掛を含めてそこまでいっていない。これは日本国民にとって不幸である。今文部省が音楽学校を設立しなければ、日本の開明進歩をさらに遅らせるという内容でした。その後明治20年(1887)10月に文部省告示で東京音楽学校が正式に認可され、伊澤修二は初代校長になりました。

創建当時の東京音楽学校

新しく校舎が西四軒寺跡(上野公園内)にできたのが明治23年(1890)5月です。そのとき初めて奏楽堂が新校舎の象徴としてできました。音楽学校には邦楽科、洋楽科という科として独立したものはなく、全員が勉強する予科と本科、研究科、選科。選科はピアノとかバイオリンとか自由に選べるようになっています。本科は師範部と専修部に分かれていて、師範部の中で週2時間、邦楽を教えました。内容は琴でした。(次ページに続く)

明治37年(1904)の東京音楽学校卒業生、前列右端が三浦(旧姓柴田)環。中央とその右、教師の幸田延と安藤(旧姓幸田)幸。

奏楽堂の玄関ポーチ(移築前)

奏楽堂の移築に尽力され、その当時の状況にも詳しい元台東区助役の近藤達仁さん