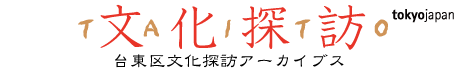

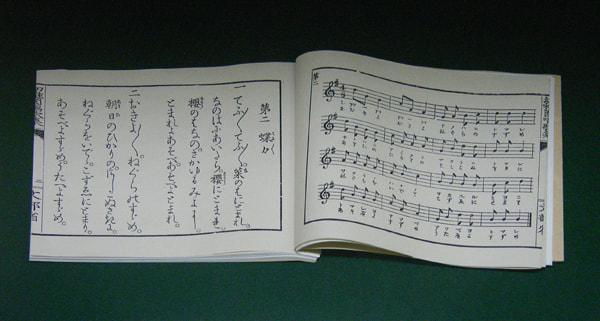

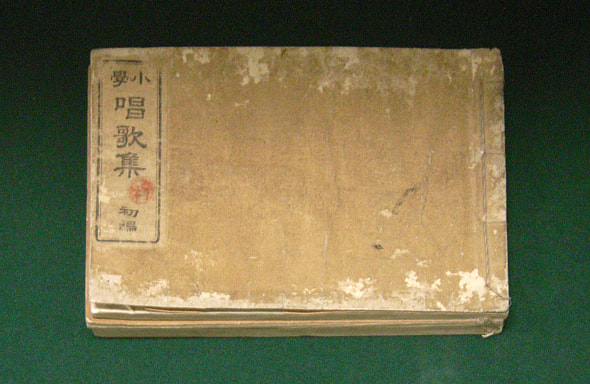

小学唱歌集(音楽取調掛編、文部省)

初編は明治14年(1881)11月に出版版権届が為され、翌15年4月に発行されました。小学校の唱歌授業の教材として編纂され、全91曲が収められています。多くは、外国の旋律に優美で教育的な日本語の歌詞があてられ、中には雅楽部の伶人(れいじん、雅楽の楽人)の作曲と思われる曲も含まれています。今日も愛唱される「見わたせば(むすんでひらいて)」、「蝶々」、「霞か雲か」、「蛍(蛍の光)」、「菊(庭の千草)」なども含まれています。

ルードルフ・ディットリヒ

オーストリア出身のルードルフ・ディットリヒ(1867-1919)は、伊澤修二(初代東京音楽学校校長)の要請により、明治21年(1888)に東京音楽学校に赴任しています。洋楽揺籃期にディットリヒは大きく貢献し、後に教員となる幸田露伴の妹の幸田延にも、多大な影響を及ぼしました。

アウグスト・ユンケル(1868-1944)は、明治32年(1899)に東京音楽学校に赴任し、管弦楽の技術向上に献身し、日本のオーケストラの父とも呼ばれ、明治後期はまさに「ユンケルの時代」でした。

三浦環(みうらたまき)

三浦環(1884-1946)は、明治37年(1904)に東京音楽学校を卒業し、母校の助教授にも就任しました。ロンドンのオペラハウスでの「蝶々夫人」に主演しました。日本のオペラの先駆者であり、日本人初の国際的なプリマドンナです。

三浦環とプッチーニ

「蝶々夫人」のローマ公演に立ち寄った作曲家ジャコモ・プッチーニ(1858-1924)は、三浦をルッカ近郊の山荘に招いて歓待しました。大正9年(1920)4月19日、トレ・デル・ラーゴ山荘にて

アウグスト・ユンケル(1868-1944)は、明治32年(1899)に東京音楽学校に赴任し、管弦楽の技術向上に献身し、日本のオーケストラの父とも呼ばれ、明治後期はまさに「ユンケルの時代」でした。

三浦環(みうらたまき)

三浦環(1884-1946)は、明治37年(1904)に東京音楽学校を卒業し、母校の助教授にも就任しました。ロンドンのオペラハウスでの「蝶々夫人」に主演しました。日本のオペラの先駆者であり、日本人初の国際的なプリマドンナです。

三浦環とプッチーニ

「蝶々夫人」のローマ公演に立ち寄った作曲家ジャコモ・プッチーニ(1858-1924)は、三浦をルッカ近郊の山荘に招いて歓待しました。大正9年(1920)4月19日、トレ・デル・ラーゴ山荘にて

幸田延(こうだのぶ、1870-1946)は幸田露伴の妹で、ピアノ、ヴァイオリン奏者。女子師範学校付属小学校でメーソンに学び、13歳で音楽取調掛入学。明治18年(1885)に音楽取調掛全科を卒業しました。明治22年(1889)に文部省の初の音楽専修生としてボストンに1年間、その後ウィーンに5年間留学しました。明治28年(1895)に帰国後、東京音楽学校教授となりました。昭和12年(1937)には、兄幸田露伴と共に芸術院会員に選ばれています。

安藤(旧姓幸田)幸(あんどうこう、1878-1963)は、ヴァイオリン奏者で幸田露伴、延の妹。東京音楽学校でディットリヒにヴァイオリンを学び、明治29年(1896)に卒業し、明治33年(1900)にベルリン高等音楽院に留学の後、明治36年(1093)に母校の教授に就任しました。昭和17年(1942)には、兄姉に次いで芸術院会員となりました。

大正8年(1919)、アメリカ帰朝演奏会後の山田耕筰と友人たち

左から、荻野綾子(声楽家)、山田耕筰、深尾須磨子(詩人)、北原白秋(歌人・童謡作家)、三木露風(詩人)。山田耕筰(1886-1965)は、東京音楽学校卒業後に訪独し、音楽、演劇、舞踊などの知識を得て帰国後、日本最初の交響楽団東京フィルハーモニーを組織して、当時としては前例のない自作の管弦楽曲を発表しました。9歳の時に父を失い、活版工場で働いていた頃、腹が減って垣根のからたちの実を食べ、後に北原白秋にこの話をして名歌「からたちの花」が生まれたという逸話は有名です。

ルードルフ・ディットリヒ

オーストリア出身のルードルフ・ディットリヒ(1867-1919)は、伊澤修二(初代東京音楽学校校長)の要請により、明治21年(1888)に東京音楽学校に赴任しています。洋楽揺籃期にディットリヒは大きく貢献し、後に教員となる幸田露伴の妹の幸田延にも、多大な影響を及ぼしました。

アウグスト・ユンケル(1868-1944)は、明治32年(1899)に東京音楽学校に赴任し、管弦楽の技術向上に献身し、日本のオーケストラの父とも呼ばれ、明治後期はまさに「ユンケルの時代」でした。

三浦環(みうらたまき)

三浦環(1884-1946)は、明治37年(1904)に東京音楽学校を卒業し、母校の助教授にも就任しました。ロンドンのオペラハウスでの「蝶々夫人」に主演しました。日本のオペラの先駆者であり、日本人初の国際的なプリマドンナです。

三浦環とプッチーニ

「蝶々夫人」のローマ公演に立ち寄った作曲家ジャコモ・プッチーニ(1858-1924)は、三浦をルッカ近郊の山荘に招いて歓待しました。大正9年(1920)4月19日、トレ・デル・ラーゴ山荘にて

アウグスト・ユンケル(1868-1944)は、明治32年(1899)に東京音楽学校に赴任し、管弦楽の技術向上に献身し、日本のオーケストラの父とも呼ばれ、明治後期はまさに「ユンケルの時代」でした。

三浦環(みうらたまき)

三浦環(1884-1946)は、明治37年(1904)に東京音楽学校を卒業し、母校の助教授にも就任しました。ロンドンのオペラハウスでの「蝶々夫人」に主演しました。日本のオペラの先駆者であり、日本人初の国際的なプリマドンナです。

三浦環とプッチーニ

「蝶々夫人」のローマ公演に立ち寄った作曲家ジャコモ・プッチーニ(1858-1924)は、三浦をルッカ近郊の山荘に招いて歓待しました。大正9年(1920)4月19日、トレ・デル・ラーゴ山荘にて