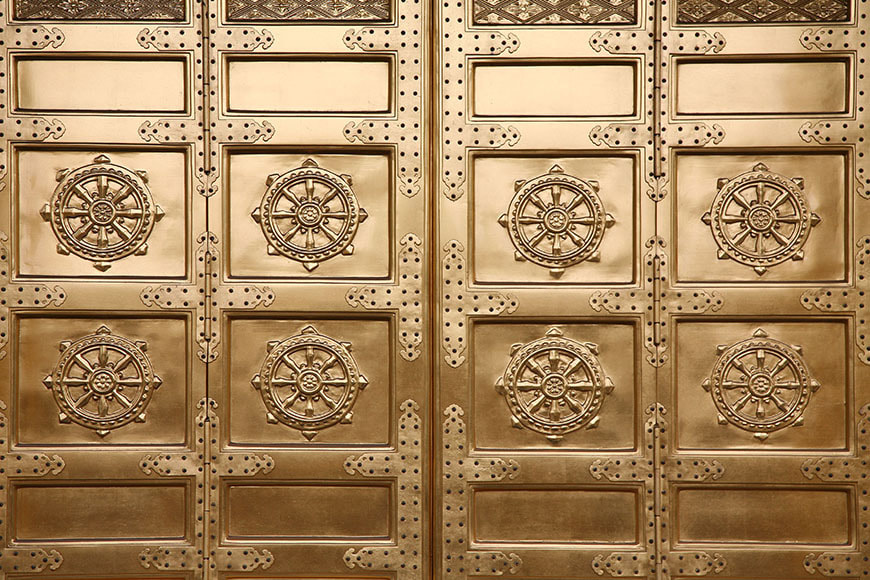

本殿(非公開)

天海僧正は、江戸の天台宗の拠点となる大寺院の造営のため、いくつかの候補地から現在の上野公園の地を、将軍秀忠から賜りました。当時、この地には伊勢津藩主の藤堂高虎(とうどう・たかとら)、弘前藩主の津軽信枚(つがる・のぶひら)、越後村上藩主の堀直寄(ほり・なおより)らの大名の下屋敷がありました。京(京都)の北東の方角、いわゆる鬼門には比叡山がありますが、上野の山は江戸城の鬼門にあたるため、天海僧正は、ここを東の比叡山として当時の元号に因んで東叡山寛永寺と名付けました。

天海僧正は、吉野山から譲り受けた吉野桜をここに移し、上野山は桜の名所となりました。花見の時季には多くの花見客でにぎわいました。寛永寺は一般庶民にも開かれた寺で、上野東照宮も、家康公を慕う江戸庶民が数多く参詣(さんけい)する開かれた神社となりました。

創建当時から、今日と同じく数十年に一度の修復が行われていたとのことですが、明確な記録の多くは残されていません。近年の修復は、平成21年(2009)から平成25年(2013)までの5ヶ年をかけて行われ、創建当時の金色が色鮮やかに蘇りました。

狩野派の絵師により四頭の阿吽(あうん)の唐獅子の姿が描かれています。

随神(または随身(ずいじん)、神を守る随身像)

随神(または随身(ずいじん)、神を守る随身像)