上野動物園の人気者ハシビロコウ

昭和14年(1939)から昭和20年(1945)の第二次世界大戦は、動物の往来だけでなく、職員の招集にも影響を及ぼしました。昭和13年(1938)には、15名の飼育係の内の3名が出征し、昭和16年(1941)には古賀忠通園長も招集され、福田三郎技師が園長代理に任命されました。飼料不足も深刻化し、街路樹の枝葉や茶殻などを飼料に混ぜて不足を補いました。園内のベンチや柵の鉄材も軍需供出されました。昭和18年(1943)、東京市と東京府は併合され、東京都となり、上野動物園には27頭の猛獣処分命令が下されました。昭和20年(1945)の終戦後、猛獣処分でゾウ、トラ、ライオン、クマなどを失ってしまった園内は防空壕やイモ畑となって荒れ果ててしまっていました。出征していた古賀園長や職員も復職し、ようやく復興作業が始まりました。(下段に続く)

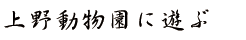

動物の補充は第一の課題となり、米国を初めとした国々との動物交換が再開されました。ユタ州ソルトレイクシティのホーグル動物園からは、ライオンやピューマ、コンゴウインコ、スカンクなどが贈られ、返礼としてタンチョウやオオサンショウウオ、ニホンザルなどが贈られました。昭和24年(1949)には、子供たちが待ち望んでいたゾウが、タイからガチャコ(花子)、インドからは子供たちがネルー首相に書き送った手紙に応えてインディラが来園しました。インディラの来園は、平和の象徴となり、戦後史に刻まれる事になりました。また昭和26年(1951)には、移動動物園運営委員会からアジアゾウのジャンボが寄贈され、古賀園長はアムステルダムで開催された国際動物園長連盟会議に出席し、会員としての加入が認められ、上野動物園が国際的にも認められる事となりました。その後も、世界各国の動物園から続々と動物が来園し、活況を呈しました。(下段に続く)

房総半島のサル生息地の高宕山(たかごやま)の岩山を模して、左官により建設された擬岩のサル山。現在でも、上野動物園のシンボルとなっています。

米国やヨーロッパの施設では、社会性を重視した多頭飼育が一般的でしたが、日本の動物園では単体での飼育がほとんどでした。そのため、種の保存のためにも群れによる飼育が急務となりました。日本動物園水族館協会は、昭和63年(1988)に「種の保存委員会」を結成し、希少動物の保護増殖を始めました。動物園や水族館は、展示飼育から種の保存や希少動物の繁殖へと、いわゆるズーストック計画の役割を担って、その域を拡げています。

上野動物園西園・不忍池

展示動物の充実に伴い、昭和32年(1957)に隣接する不忍池に敷地を拡張し、西園が設けられました。東園と西園と分かれた園内の交通の便のために、モノレールが開通しました。その後の昭和36年(1961)には、それぞれの園を繋ぐ「いそっぷ橋」が掛けられました。

現在のモノレールは四代目で、平成13年(2001)から運行しています。モノレールの駅には、駅長さんがいて、出迎えてくれます。

モノレールは、子供たちに大人気の乗り物です。小さな旅が始まります。

カラフルな楽しい車内

東園から西園までのわずかな乗車時間ですが、眼下には不忍池が一望できます。

上野動物園西園・不忍池

展示動物の充実に伴い、昭和32年(1957)に隣接する不忍池に敷地を拡張し、西園が設けられました。東園と西園と分かれた園内の交通の便のために、モノレールが開通しました。その後の昭和36年(1961)には、それぞれの園を繋ぐ「いそっぷ橋」が掛けられました。

現在のモノレールは四代目で、平成13年(2001)から運行しています。モノレールの駅には、駅長さんがいて、出迎えてくれます。

モノレールは、子供たちに大人気の乗り物です。小さな旅が始まります。

カラフルな楽しい車内

東園から西園までのわずかな乗車時間ですが、眼下には不忍池が一望できます。