平成13年(2001)にマダガスカルのツィンバザザ動物園から来園したアイアイ

アイアイはマダガスカル島に生息するアイアイ科の動物で、夜行性でほぼ単独で生活しています。果実やラミーという木の実を餌としています。

動物園には、レクリエーション、教育、調査研究、自然保護の4つの機能があります。これまで動物園は飼育展示のレクリエーションの施設と見なされがちでしたが、21世紀に至り、地球温暖化、人口増大に伴う環境破壊、酸性雨による森林や湖沼の被害などは、様々な自然破壊や野生動物の減少などへの影響を及ぼしています。そのため、昭和63年(1988)には都立動物園を所管する東京都は、希少動物の保護増殖に関する「ズーストック計画」を推進事業として始めました。その後、ズーストック計画は、動物園を環境学習の場として位置付ける「ズー2001構想」に発展しました。救済しなければならない動物は、多数に及びますが、動物園の収容能力を考慮した50種をズーストック種として選択し、各都立動物園で分担する事になりました。

ズーストック種とは、以下のような種を対象としています。

1)原則として、現在飼育されている種で、ワシントン条約付属書IおよびII記載種

2)外国の国内法で保護されている種

3)日本の国内法で保護されている種

4)その他、野生個体が減少し、保護が必要とされる種

(下段に続く)

ゴリラ・トラの住む森

平成8年(1996)に完全オープンした「ゴリラ・トラの住む森」は、檻や柵が撤去されて、ガラスに変わっています。ゴリラやトラの生態や生息環境と一体となって観賞する事ができます。

アイアイがすむ森

西園の不忍池にあるアイアイの森は、ワオキツルザルやアイアイの住むマダガスカルの森を彷彿とさせます。

西園のフラミンゴは、自然を再現した池をゆるやかに散策していました。

繁殖を成功させるには、展示を主目的とした施設よりも広い面積や、遺伝子の多様性を重要視した近親交配を避けるための複数飼育が必要です。そのため展示種数を削減したり、展示の役割分担を明確にするため、それぞれの動物園では重複展示を避けるようになっています。その結果、上野動物園からはライオンなどの人気動物が姿を消しました。(2002年からは、よこはま動物園から借り受けたインドライオンが、展示飼育されています。)

これらの種の保存についての検討の結果、上野動物園が担当するズーストック種は16種となっています。

1)哺乳類7種─ニシローランドゴリラ、ドール、マレーグマ、ジャイアントパンダ、ベンガルヤマネコ、スマトラトラ、ニホンツキノワグマ

2)鳥類2種─オオタカ、ショウジョウトキ

3)爬虫類6種─スッポンモドキ、ニシアフリカコガタワニ、アメリカドクトカゲ、アフリカニシキヘビ、ヒョウモントカゲモドキ、マダガスカル産カメレオン

4)魚類2種─ネオセラトダス、アジアアロワナ

このズー2001構想のもうひとつの柱は、環境学習のための整備です。来園者に動物と環境の関わりを示して、地球環境を考えるきっかけとしています。そのため、コンクリート床と鉄棒で代表される今までの展示方法ではなく、動物の生息環境を再現して豊かな動物の行動や自然環境の貴重な事を理解するよう、整備されました。ゴリラのように群れで暮らす動物は複数飼育を基本とし、これらの複数種をひとまとまりの空間や環境で展示するように改善されています。また今日の動物園では、これらのハード面だけでなく、学習のためのソフト面の充実も図られています。

平成23年(2011)9月には「都立動物園マスタープラン」が策定され、都立動物園・水族園(恩賜上野動物園、多摩動物公園、葛西臨海水族園、井の頭自然文化園)の周辺の状況の変化に対応して、「飼育繁殖技術を世界に発信し、東京、日本そして世界の野生動物の保全に貢献する動物園」「動物や自然への感性を育み、人々と野生動物との架け橋となる動物園」などのテーマを掲げて、その整備が行われることになっています。その中で、上野動物園は「様々な動物の魅力的な展示を通して、野生動物保全の重要性を国内外へ発信する動物園」の役割を担って、「世界の野生動物に関する情報発信の拠点 ・立体的な複合展示と生息地を再現したゾーン整備」を行う事としています。

東京都建設局ホームページで、「都立動物園マスタープラン」を見る事ができます。

平成14年(2002)に生まれたアイアイ

繁殖に成功したホフマンナマケモノの親子(平成14年(2002)

ビーコ(平成5年(1993)に、安佐動物公園より来園)

複数飼育による群れづくりのために、各地の動物園の協力を得てゴリラを集めていきました。ビーコは、現在も上野動物園にいます。

ドラム(平成5年(1993)に宮崎市フェニックス自然動物園より来園、平成10年(1998))に死亡)

サルタン(平成5年(1993)に多摩動物公園より来園、平成9年(1997)に死亡)

ローラ(平成5年(1993)に東武動物園より来園、平成20年(2008)に千葉市動物公園へ)

リラコ(平成5年(1993)に別府ラクテンチより来園、平成19年(2007)に死亡)

モモコ親子(平成11年(1999)に千葉市動物公園より来園し、平成12年(2000)に第一子モモタロウが誕生、現在第二子コモモと共に上野動物園で暮らしています。

ムサシ(平成12年(2000)に釧路市動物園より来園、現在も上野動物園で暮らしています。)

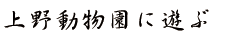

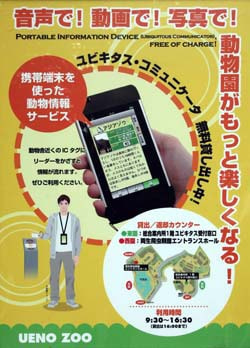

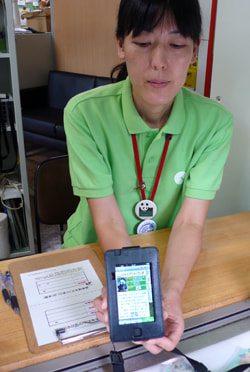

ユビギタス・コミュニケータでは、それぞれの動物舎前に設置された機器から、文字案内や動画を入手する事ができ、実際の動物を観賞しながら、その解説を聞く事ができます。

ユビギタス・コミュニケータは、日本語の他に英語、中国語、韓国語で利用する事ができます。

ユビギタス・コミュニケータでは、それぞれの動物舎前に設置された機器から、文字案内や動画を入手する事ができ、実際の動物を観賞しながら、その解説を聞く事ができます。

ユビギタス・コミュニケータは、日本語の他に英語、中国語、韓国語で利用する事ができます。

繁殖に成功したホフマンナマケモノの親子(平成14年(2002)

ムサシ(平成12年(2000)に釧路市動物園より来園、現在も上野動物園で暮らしています。)