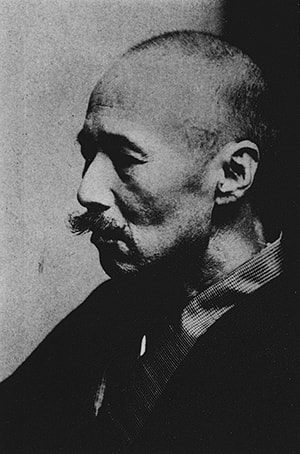

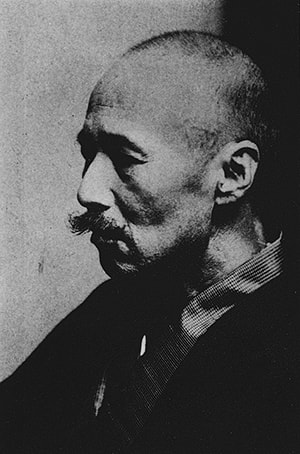

大正5年(1961)、彫刻家武石弘三郎氏のアトリエにて撮影

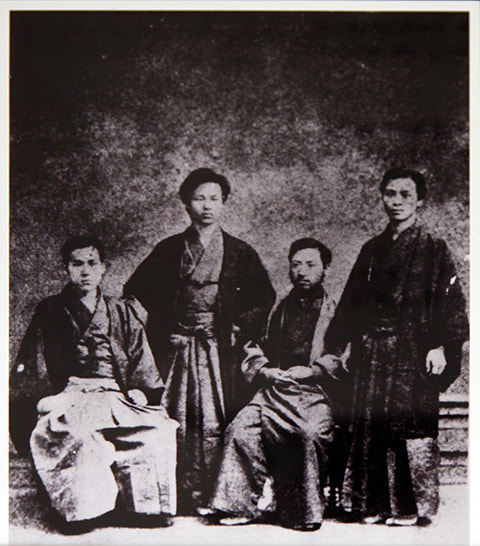

森鴎外は本名を森林太郎(もり りんたろう)と言い、江戸から明治へと時代が激変する江戸時代末期の文久2 年(1862)に島根県津和野町で藩医をしていた森家の長男として生まれました。7歳で藩校の養老館に入った鴎外は、やがて藩主亀井家の意向で父親とともに10歳で東京に上京することとなります。翌年の11歳に鴎外は東京大学医学部の予科に入学しますが、当時入学許可は14歳からだったため、年齢を偽って入学しています。

若かりし頃の鴎外は学者を志して国費でのドイツ留学を目標とし、優秀な成績を修めていましたが、卒業試験時に体調を崩すなどの不運によって国費留学の夢は叶いませんでした。そのため、周囲の勧めもあり、鴎外は陸軍軍医の道を歩む事になりました。

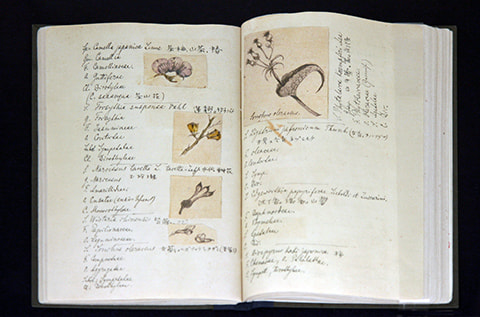

鴎外直筆の講義ノート(複製・文京区立森鴎外記念館蔵)

医学生時代の講義録が鴎外の手により几帳面にまとめられ、動物学、植物学、病理学など複数の教科が収められています。

軍医として研鑽に励む中、鴎外はプロイセン王国の陸軍衛生制度を調査し『医政全書稿本』としてまとめ上げます。その功績が評価され、鴎外は明治17年(1884)に官費留学生として衛生学の調査と研究のためドイツへと渡る事になりました。ライプチヒ、ドレスデン、ミュンヘン、ベルリン等の各地を訪れています。留学の4年間の日々は『独逸(ドイツ)日記』として著されていて、研究に勤しむ傍ら、交遊や文化芸術を楽しむ青春期の姿を伺い知る事ができます。

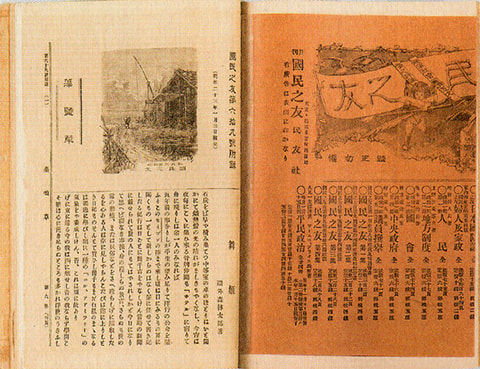

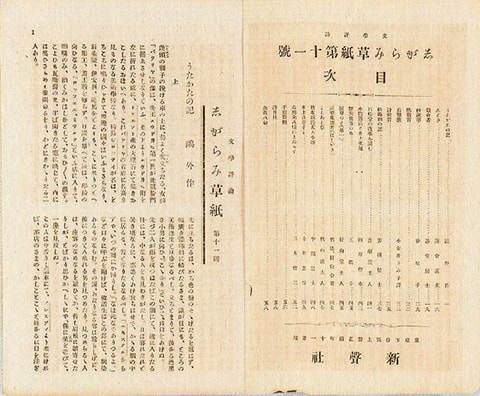

明治21年(1888)に帰国、翌年22年(1889)、訳詩集『於母影(おもかげ)』を発表、文芸誌「めさまし草」の前身となる「しがらみ草紙」を創刊、そして最初の小説作品となった『舞姫』を池之端の住まい(現水月ホテル鴎外荘)にて著しました。このようにして軍医と文筆家の二足の草鞋(わらじ)の日々が始まりました。ドイツ留学は、鴎外の文学活動に大きな影響を及ぼし、ドイツ三部作と呼ばれる初期作品『舞姫』、『うたかたの記』、『文づかひ』は、鴎外が滞在したベルリン、ミュンヘン、そしてドレスデンを舞台としています。自身の留学体験を色濃く反映した創作小説は、優美な雅文体とともに、文壇に大きな反響を呼びました。

左『舞姫』(「国民之友」69 号)、中央『うたかたの記』(「しがらみ草紙」11 号)、右『文づかひ』(「新著百種」12号)(佐藤基撮影)

私生活では、明治22年(1889)に海軍中将男爵赤松氏の長女の登志子と結婚し、翌年には子どもにも恵まれますが、時を置かずして余儀なく離婚し、池之端の住まい(現水月ホテル鴎外荘)からも転居する事となりました。やがて日清戦争(1894-1895)が始まり、鴎外は軍医として従軍しました。

明治28年(1895)に帰国、翌年29年(1896)にすぐに文芸誌「めさまし草(めさましぐさ)」を創刊します。創刊号には、当時名を馳せていた幸田露伴、尾崎紅葉、斎藤緑雨等が寄稿し、大きな評判を呼びました。

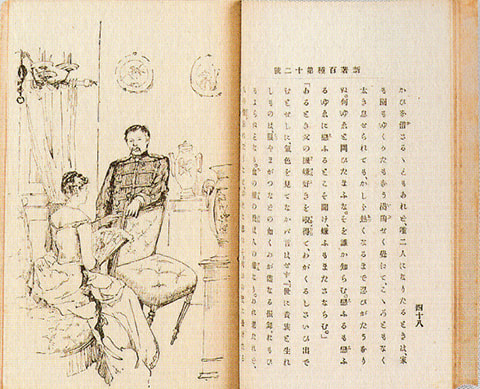

しかし、明治32年(1899)鴎外は北九州市の小倉に赴任する事となり、文学活動も制限され、やがて「めさまし草」も終刊へと向かう事になりました。心ならずも文学の中心であった東京を離れる事となった鴎外ですが、創作小説こそドイツ三部作以来なされていなかったものの、評論の執筆に努め、また明治25年(1892)からは、アンデルセンの著作『即興詩人(そっきょうしじん)』を翻訳し、刊行しています。

明治35年(1902)には荒木志げと再婚し、鴎外は帰京しますが、その2年後の明治37年(1904)には日露戦争(1904-1905)が始まり、鴎外は再び戦地へと赴いています。軍医としての任務に多忙を極めながらも、短歌や俳句を書き綴っては消息代わりに家族や友人へと送っていました。これらの詩歌は、後に高浜虚子(たかはま きょし)、佐佐木信綱(ささき のぶつな)等の協力を得て『うた日記』として編纂されました。

アンデルセン著、鴎外訳『即興詩人』上巻、下巻( 文京区立森鴎外記念館蔵)

詩歌集『うた日記』( 国立国会図書館蔵)

『うた日記』に収められた歌は、妻志げに送った手紙をもとに詠まれたものも多くあるとの事です。

明治39年(1906)の帰国後、鴎外は文壇に復帰しますが、紅葉、緑雨、そして「めさまし草」を通じて交流があった正岡子規(まさおか しき)は、すでに他界していました。島崎藤村(しまざき とうそん)、田山花袋(たやま かたい)らの自然主義文学が台頭する中、石川啄木(いしかわ たくぼく)、木下杢太郎(きのした もくたろう)、吉井勇(よしい いさむ)等は鴎外を標榜し、雑誌「スバル」を創刊しました。この雑誌を介して、鴎外は『ヰタ・セクスアリス』(明治42年(1909))、『青年』(明治43年(1910)-明治44年(1911)連載)、『雁』( 明治44年(1911)-大正2年(1913)連載)と次々に代表作を著しました。

また、鴎外は美術にも造詣が深く、『うたかたの記』ではドイツ留学時に知己となった洋画家原田直次郎をモデルとし、鴎外自らが彼の地において芸術にも親しんでいたであろう描写が読み取れます。鴎外はドイツ留学から帰国後の明治24年(1891)には、その当時東京美術学校校長であった岡倉天心(おかくら てんしん)の招きで、美術解剖学の講師も務めています。「めさまし草」には、鴎外の美術批評や審美学の抄訳がたびたび掲載されていますが、小説にも西洋絵画の描写が幾度か登場しています。『青年』では、少女の容貌をエドゥアール・マネの『ナナ』になぞらえ、また当時は珍しかった上野精養軒前に停められた自動車を見て、ウィリアム・ターナーの『雨、蒸気、速度─グレート・ウェスタン鉄道』を引き合いに出しています。さらに女性の美をレオナルド・ダ・ヴィンチの『モナリザ』に喩えてもいます。このような深い造詣からか、明治40年(1907)開催の第一回文展(文部省美術展覧会)では、洋画部門の審査委員に就き、晩年近くの大正8年(1919)には帝国美術院の初代院長に就任しています。

また『阿部一族』(大正2年(1913))、『山椒大夫(さんしょうだゆう)』(大正4年(1915))というような歴史小説や史伝も発表しています。そして大正5年(1916)には35年務めた陸軍を辞し、翌6年(1917)には帝室博物館(現国立博物館)総長兼図書頭に就任しました。大正11年(1922)、享年60歳で逝去する直前まで多忙な日々を過ごしました。

「めさまし草」巻之1( 文京区森鴎外記念館蔵)

森鴎外が主宰した文芸雑誌。巻之1の表紙は、ドイツ留学時に交遊を持った画家原田直次郎(はらだ なおじろう)が手掛けています。幸田露伴、尾崎紅葉、齊藤緑雨等の著名な文学者が数多く寄稿し、鴎外、緑雨、露伴による『三人冗語(さんにんじょうご)』 (後に『雲中語』に改題) は、文学評論として注目を集めました。表紙絵は原田直次郎の他、中村不折(なかむら ふせつ)や黒田清輝(くろだ せいき)も担当しています。

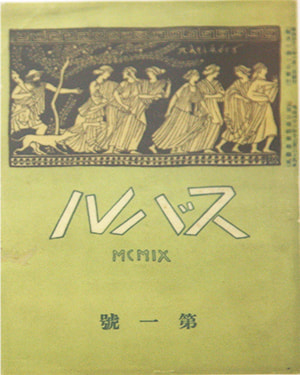

「スバル」1 号( 復刻・文京区立森鴎外記念館蔵)

与謝野鉄幹(よさの てっかん)が創立した東京新詩社を脱退した若手により、創刊されました。

ドイツの哲学者であるヨハネス・フォルケルトが著した、『審美上時事問題』の梗概(こうがい、あらすじ)を述べたもの。

森林太郎墓( 禅林寺)

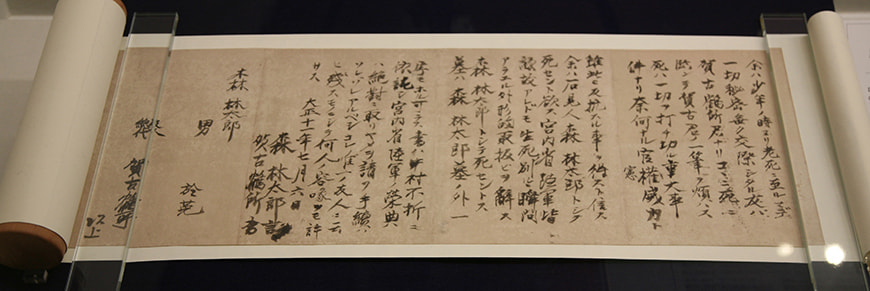

「賀古鶴所筆記 遺言書」( 複製・文京区立森鴎外記念館蔵)

鴎外が没する三日前に作成された遺言書は、すでに鴎外が筆を握る力さえなく、親友である賀古鶴所(かこ つるど)が代筆しています。鴎外は軍医、文筆家として大きな功績を残しましたが、「余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス」と願い、「墓ハ森林太郎墓ノ外一字モホル可ラズ」と言い残しました。墓所の禅林寺(東京都三鷹市)、そして分骨された故郷津和野(島根県津和野町)の永明寺の墓石には、友人であった中村不折が揮毫した「森林太郎墓」のみが刻まれています。

大正5年(1916)、彫刻家武石弘三郎邸にて撮影

森鴎外(もり おうがい、森林太郎(もり りんたろう)、1862-1922) は明治期を代表する文豪。医師の家系に生まれ軍医として勤める傍ら、小説、翻訳、戯曲、評論などの分野で旺盛な文筆活動を展開しました。

明治時代には西洋の息吹が文壇を席巻し、新たな文学が模索される中、ドイツ留学から帰った鴎外は西洋的価値観による知見をいち早く文学にもたらしました。明治20年代(1887-1896年)は、当時活躍の目覚ましかった尾崎紅葉(おざき こうよう)、幸田露伴(こうだ ろはん)、坪内逍遥(つぼうち しょうよう)らと共に紅露逍鴎の時代と呼ばれ、鴎外は近代文学の礎を築きました。

「めさまし草」巻之1( 文京区森鴎外記念館蔵)

森鴎外が主宰した文芸雑誌。巻之1の表紙は、ドイツ留学時に交遊を持った画家原田直次郎(はらだ なおじろう)が手掛けています。幸田露伴、尾崎紅葉、齊藤緑雨等の著名な文学者が数多く寄稿し、鴎外、緑雨、露伴による『三人冗語(さんにんじょうご)』 (後に『雲中語』に改題) は、文学評論として注目を集めました。表紙絵は原田直次郎の他、中村不折(なかむら ふせつ)や黒田清輝(くろだ せいき)も担当しています。

「スバル」1 号( 復刻・文京区立森鴎外記念館蔵)

与謝野鉄幹(よさの てっかん)が創立した東京新詩社を脱退した若手により、創刊されました。

ドイツの哲学者であるヨハネス・フォルケルトが著した、『審美上時事問題』の梗概(こうがい、あらすじ)を述べたもの。

森林太郎墓( 禅林寺)