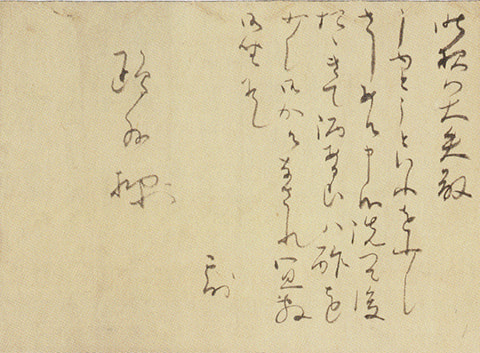

鴎外は、小説、翻訳、戯曲、評論等の多岐にわたる分野で健筆を振るいましたが、様々な文人、画人とも交誼(こうぎ、つきあい)を結びました。その一人が「めさまし草」の『三人冗語』にて合評を行っていた幸田露伴です。かつて谷中天王寺にそびえていたという五重塔を題材とする小説『五重塔』を著した露伴自身も、明治24年(1891)から2年ほど、鴎外の居宅に程近い谷中に居を構えていました。二人の交遊のきっかけは定かではありませんが、訳詩集『於母影』が掲載された「国民之友」創刊者の徳富蘇峰等が主宰していた文学サークルに、鴎外、露伴を初めとして、尾崎紅葉や坪内逍遥等も参加していた事が契機だったとも言われています。当初は鴎外の親友である医師の賀古鶴所を加えて酒を酌み交わす仲だったようで、露伴が鴎外に宛てた酒盗(しゅとう、塩辛の事)の食べ方を認(したた)めた書簡が現存しています。

『五重塔』が収められた幸田露伴の『小説 尾花集』(国立国会図書館蔵)

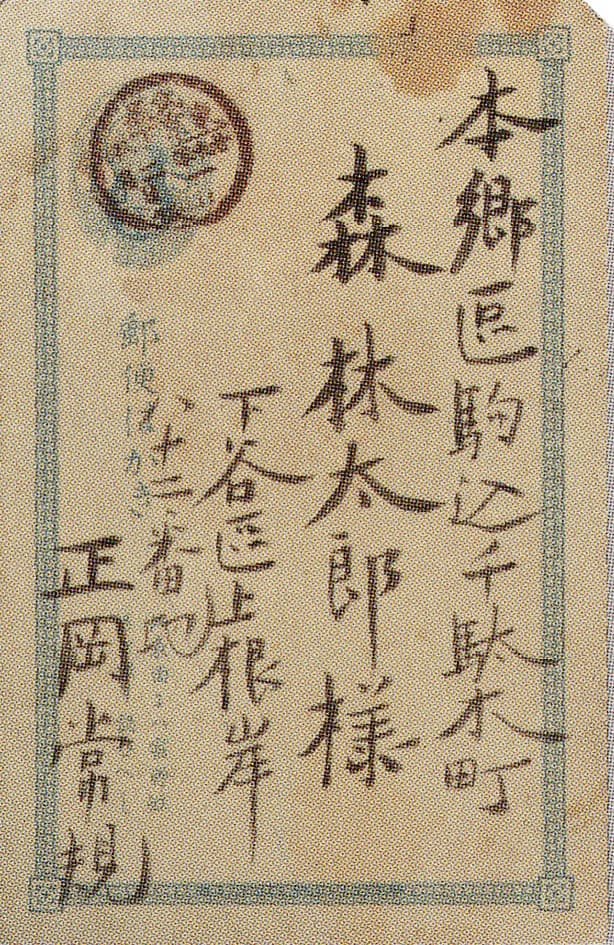

幸田露伴筆鴎外宛書簡(文京区立森鴎外記念館蔵)

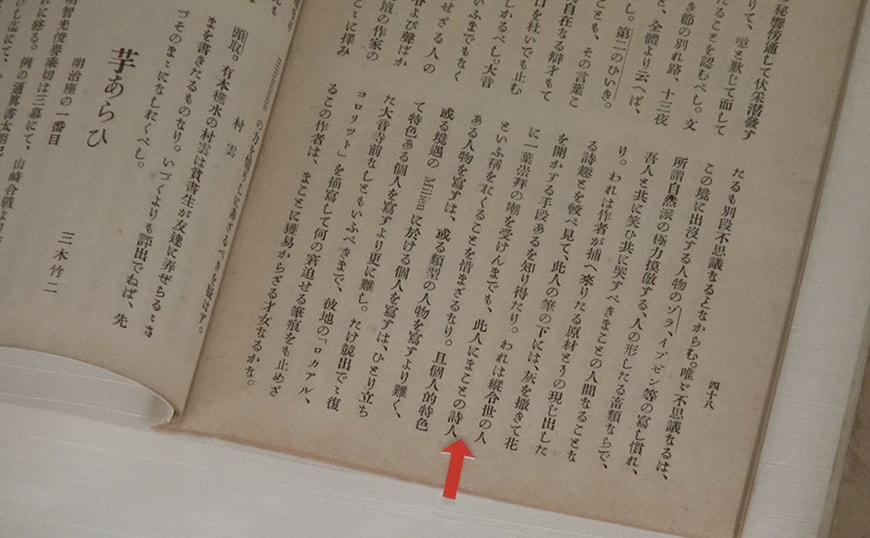

痛烈な文学批評で世間の話題となり、若手作家に恐れられていた『三人冗語』ですが、樋口一葉を激賛した事でも知られています。女流作家の活躍が珍しかった当時、鴎外は性別にとらわれない批評をしています。まず「めさまし草」創刊号による鴎外の批評『鷸翮搔( しぎのはねがき)』において、「処女にめづらしき閲歴と観察とを有する人」と一葉を高く評価しています。その後、文芸雑誌「文学界」に掲載され好評を得た『たけくらべ』が、文藝雑誌「文藝倶楽部」に一括掲載されるに当たり、「此人にまことの詩人といふ称をおくることを惜しまざるなり」と絶賛しています。

鴎外は『三人冗語』に一葉を加え、『四つ手あみ』に改題する事について、弟篤次郎を何度も勧誘に向かわせるほどでしたが、残念ながら一葉は断っています。その後に一葉は結核により早逝してしまいましたが、鴎外は一葉が病に倒れた折も、医師を往診に遣わせています。

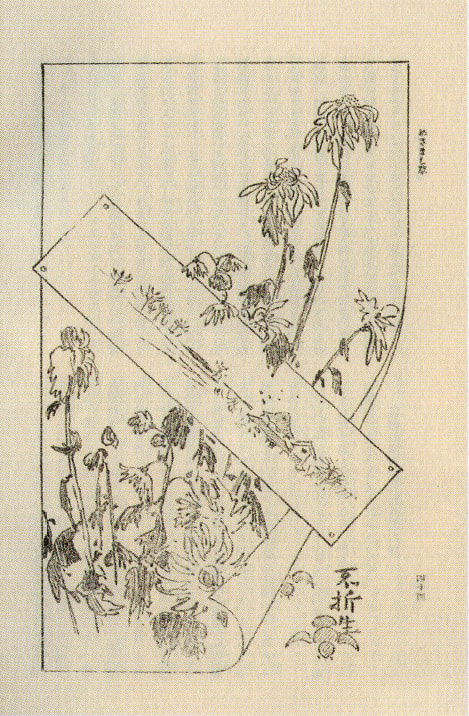

「めさまし草」巻之4 での『たけくらべ』の批評(文京区立森鴎外記念館蔵)

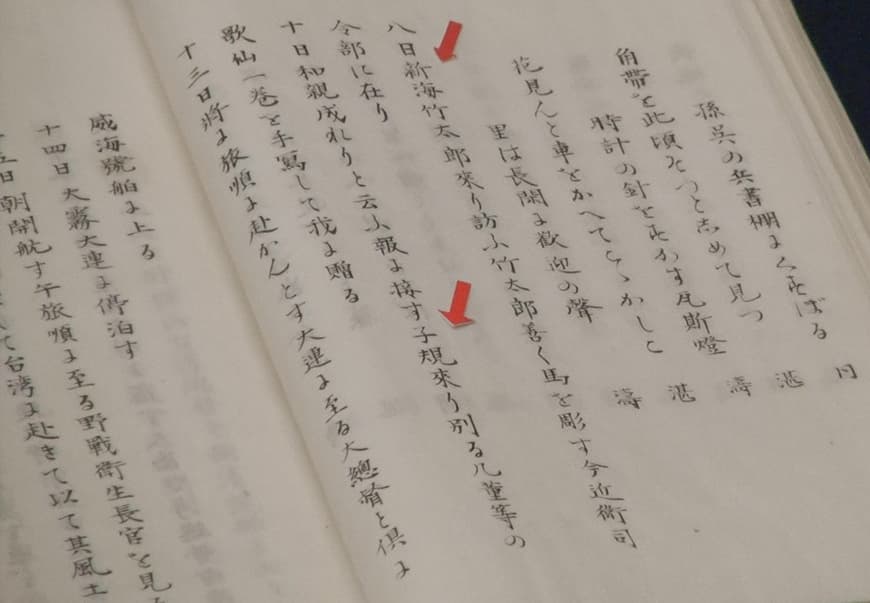

日清戦争に赴いた明治27年(1894)の翌年、鴎外は陸軍軍医として多忙ながらも、記者として従軍した正岡子規と戦地で出会いました。戦地で俳諧談義に花を咲かせた二人は、以降も友誼(ゆうぎ、友情の事)を結び、「めさまし草」の創刊に際しては子規一門の俳句が寄せられました。また、子規庵で開かれた明治29年(1896)の新年の句会に鴎外は参加していますが、鴎外と漱石という後の二大文豪が初めて顔を合わせた時でした。

また鴎外は、洋画家であり書家でもあった中村不折とも昵懇(じっこん、親しい事)でした。子規を介して知己を得たと言われていますが、挿絵や揮毫を不折に度々依頼しています。特に不折の書を好み、自身の別荘の扁額(へんがく、門や鳥居等に掲げる額の事)の揮毫も不折に請うほどでした。

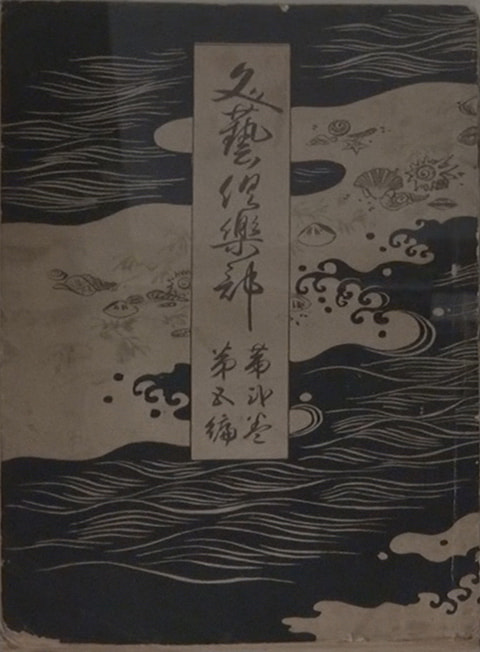

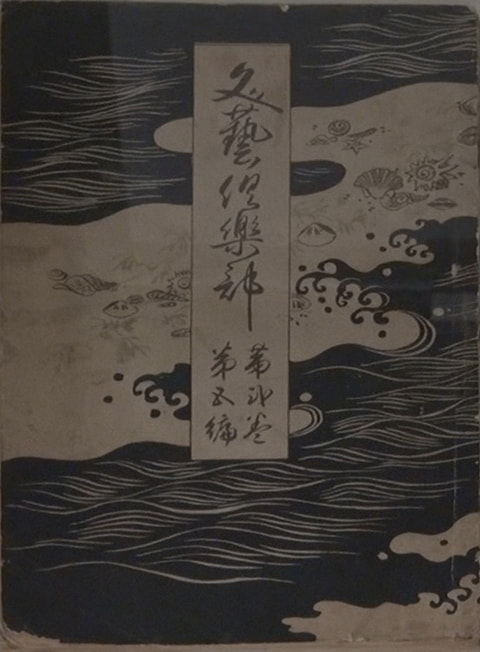

『たけくらべ』が掲載された「文藝倶楽部」12 編 臨時増刊号(文京区立森鴎外記念館蔵)

『徂征日記』には、日清戦争時に従軍記者として戦地に赴いていた子規と俳諧談義を重ね、誼(ぎ)を通じた(友情を結ぶ事)との記録が残されています。(文京区立森鴎外記念館蔵)

『妄人妄語』(国立国会図書館蔵)

表紙は洋画家の川村清雄が描き、題字は不折が揮毫しています。

不折画による「めさまし草」巻之11の挿絵(復刻・ 文京区立森鴎外記念館蔵)

参考文献

特別展「 谷根千” 寄り道” 文学散歩」図録 ( 文京区立森鴎外記念館)

特別展「明治文壇観測 鴎外と慶応3 年生まれの文人たち」図録( 文京区立森鴎外記念館)

協力

水月ホテル鴎外荘

文京区立森鴎外記念館

台東区立下町風俗資料館

『たけくらべ』が掲載された「文藝倶楽部」12 編 臨時増刊号(文京区立森鴎外記念館蔵)