岡倉天心記念公園

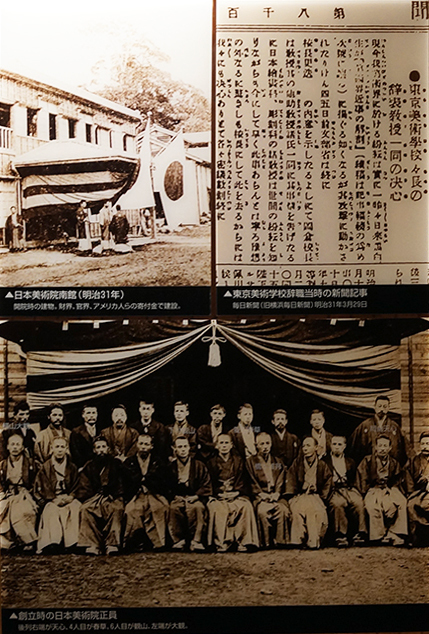

岡倉天心(岡倉覚三、1863-1913)は、横浜に生まれ、東京開成学校(現東京大学)に学び、同校講師フェノロサの美術論に強い影響を受け、文部属を経て、フェノロサとともに欧米美術視察に派遣され、明治23年(1890)に東京美術学校初代校長濱尾新を継いで第二代校長となりました。フェノロサを初めとして黒川真頼、橋本雅邦、高村光雲、川端玉章、巨勢小石、狩野夏雄等を教員として擁し、実質的な同校の基礎を作りました。その後に西洋画科、図案科には、黒田清輝、藤島武二、和田英作、岡田三郎助等が教員として着任しました。天心は、明治31年(1898)に同校を離れ、橋本雅邦、横山大観、下村観山、菱田春草等と日本美術院を結成しました。これらの経緯は、当時の日本が東洋の伝統への撞着と西洋からの新しい風との葛藤の狭間にあった事の証とも言えるでしょう。美術学部構内に、岡倉を記念して設置された六角堂には、平櫛田中の手による「岡倉天心像」が置かれています。

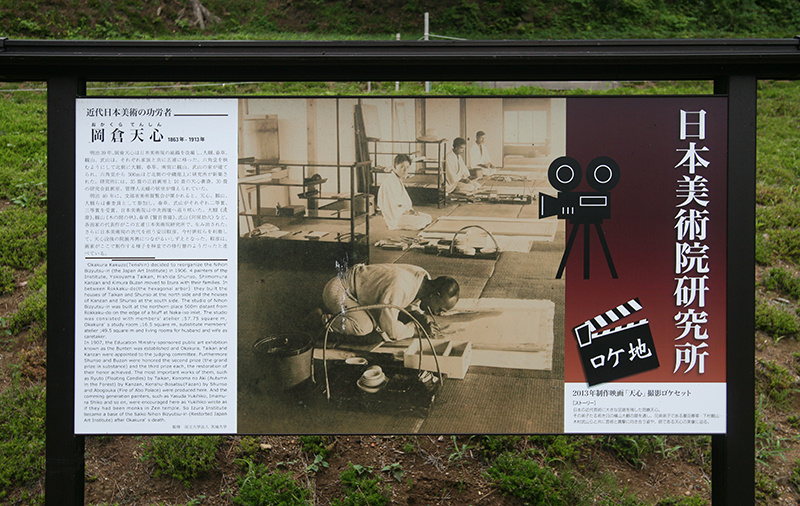

岡倉天心記念公園は、東京美術学校を共に辞した横山大観らと設立した日本美術院の跡を、台東区が記念し、公園として昭和42年(1967)に開園しました。園内には岡倉天心を記念した六角堂が建ち、堂内には平櫛田中作の天心坐像が安置されています。(台東区谷中5-7-10)

岡倉天心(1863-1913)は、東京美術学校(現東京藝術大学)の第二代校長として美術学校の設立に尽力し、後には日本美術院を創設し、またボストン美術館中国・日本美術部長として、日本美術の紹介、そして啓蒙に努めました。

幕末の文久2年(1863)、海外に開かれた横浜の地に生まれ、母の死去の後に寄寓した長延寺での漢籍の修得、そして英語塾での練達、そしてその語学によりアーネスト・フェノロサ(1853-1908)の助手として日本の美術品収集の経験が、後の天心の国際人そして日本や東洋美術界の泰斗としての資質を形成するに至りました。明治維新の混乱と廃仏毀釈運動により、それまで顧みられなかった日本の美術品に関心を持ち、研究を進め、その価値を海外にも広めたフェノロサは、後の日本美術の復興に最も寄与した人物でした。

当時の文部省図画調査会の命を請けて、フェノロサは天心と共に古社寺の宝物調査を行い、法隆寺夢殿(八角円堂)を開扉した経験は、その後の天心自らが開いた六角堂(観瀾亭)へのこだわりにも由来しているようです。

岡倉天心(岡倉覚三、1863-1913)は、横浜に生まれ、東京開成学校(現東京大学)に学び、同校講師フェノロサの美術論に強い影響を受け、文部属を経て、フェノロサとともに欧米美術視察に派遣され、明治23年(1890)に東京美術学校初代校長濱尾新を継いで第二代校長となりました。フェノロサを初めとして黒川真頼、橋本雅邦、高村光雲、川端玉章、巨勢小石、狩野夏雄等を教員として擁し、実質的な同校の基礎を作りました。その後に西洋画科、図案科には、黒田清輝、藤島武二、和田英作、岡田三郎助等が教員として着任しました。天心は、明治31年(1898)に同校を離れ、橋本雅邦、横山大観、下村観山、菱田春草等と日本美術院を結成しました。これらの経緯は、当時の日本が東洋の伝統への撞着と西洋からの新しい風との葛藤の狭間にあった事の証とも言えるでしょう。美術学部構内に、岡倉を記念して設置された六角堂には、平櫛田中の手による「岡倉天心像」が置かれています。

岡倉天心記念公園は、東京美術学校を共に辞した横山大観らと設立した日本美術院の跡を、台東区が記念し、公園として昭和42年(1967)に開園しました。園内には岡倉天心を記念した六角堂が建ち、堂内には平櫛田中作の天心坐像が安置されています。(台東区谷中5-7-10)